-

時間とは何か | 池内 了(著), ヨシタケシンスケ(画、イラスト)

¥880

筑摩書房 2026年 ちくま文庫 ソフトカバー 128ページ 文庫判 - 内容紹介 - 時間って何だろう? この問いに、私たちはうまく答えることができません。時間は目に見えないし、形がないし。誰にも共通して流れているはずなのに、人により、時により、流れ方や感じ方がさまざまだからです。でも、誰にとってもひとしなみに大切な問題です──。ヨシタケシンスケさんのイラストとともに、時間の本質について思いをめぐらし、この不思議さを考えてみませんか? 時間の旅へ読者をご案内! 目次 はじめに 第1章 時間の感覚 体は時間の感覚器/伸び縮みする時間 第2章 物理時間 時間を決める第一歩/時計の発明 第3章 時間の決め方の歴史 時間の区切り/カレンダー/日本の暦/日本の時間の決め方/標準時/昔の呼び方 第4章 自然が刻む時計 生物のリズム/宇宙のリズム 第5章 過去の時間を測る 宇宙の時間/地球と生物の時間/生命の分子時計 第6章 動物がもつ固有時間 動物の体重と必要なエネルギー/動物の体重と寿命/動物の体重と脈拍の周期/動物 の固有時間 第7章 絶対時間と相対時間 速く運動すると時計がゆっくり動く/タイムマシン 第8章 心理時間 時間どろぼう/心理時間のいろいろ - 著者プロフィール - 池内 了 (イケウチ サトル) (著) 1944年生まれ。宇宙物理学者。京都大学理学部物理学科卒業。同大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士(物理学)。名古屋大学名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。主な著書に、『なぜ科学を学ぶのか』(ちくまプリマー新書)、『物理学と神』『物理学の原理と法則』(いずれも講談社学術文庫)、『疑似科学入門』(岩波新書)、『科学メガネ読本』(アノニマ・スタジオ)などがある。 ヨシタケシンスケ (ヨシタケシンスケ) (画、イラスト) 973年生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。主な著作に『りんごかもしれない』『もうぬげない』(以上、ブロンズ新社)、『りゆうがあります』『なつみはなんにでもなれる』(以上、PHP研究所)、『しかもフタが無い』『ヨイヨワネ?あおむけ編』『ヨイヨワネ?うつぶせ編』(以上、ちくま文庫)がある。

-

すべては量子力学のせい 「世界一成功した理論」についての傍若無人なガイド | ジェレミー・ハリス, 広林 茂(訳)

¥2,970

草思社 2025年 ソフトカバー 288ページ 四六判 - 内容紹介 - あなたの人生に、量子力学はどういう意味を持っているか? 自由意志から死や意識、社会制度の基盤まで、 実はあらゆることに関係するはずの量子力学の 「意味」に関する大論争を解説! 宗教のように、量子力学には論争が付き物だ。量子力学はすごく大きな成功を収めた理論だけど、宇宙の仕組みを量子力学が厳密にはどう言っているかについて、物理学者たちが文字どおり怒鳴り合いをしているのを僕は見たことがある。量子力学が無限個の並行宇宙を表していると言う人もいれば、“意識”が物理法則の中で特別な役割を果たすと言う人もいる。さらには、将来があらかじめ決まっている宇宙、つまり、僕らの運命がビッグバンの瞬間から封印されていて変えられない宇宙を表していると言う人もいる。――本文より ◆正しいのに意味不明な理論? 量子力学が正しいことはわかっている。 でも、それが何を意味しているのかについて、 物理学者の意見はまったく一致していない。例えば…… ◎私たちの住む宇宙が無限とも思える並行宇宙でできているという説 ◎起こることがすべて――私たちが何を考え、何をするかも含めて――あらかじめ決められているという説 ◎私たちの意識が量子力学的過程に影響を与えているという説 これらの相容れない主張がそれぞれ存在しているといった具合。 実は、これらの説のどれが(あるいは別の説が)正しいか次第で、 「私たちに自由意志はあるか」といった問いへの答えも変わり ひいては法律などの社会制度の根底をなす世界観も覆りかねない――。 難しい数式は一切ナシで、量子力学の奇妙さ、面白さを伝え、 私たちがこの世界について考える際に量子力学が なぜ重要なのかをわかりやすく教える一冊。 <目次より> はじめに 第1章 量子力学には穴がある 第2章 意識による収束と霊魂の物理学 第3章 宇宙と一体化した意識? 第4章 意識による宇宙創造? 第5章 意識が関わらない収束理論 第6章 量子マルチバース 第7章 マルチバース的歴史観 第8章 量子力学は法を崩壊させる 第9章 隠れた変数と政治的圧力 第10章 ボームの量子力学 第11章 意識の未来 謝辞 - 著者プロフィール - ジェレミー・ハリス (ジェレミー ハリス) (著) 物理学者から転じて、シリコンバレーのAI関連の起業家となる。量子力学に関する研究は多くの物理学専門誌に掲載され、最初に設立したSharpestMinds(シャーペストマインズ)社はAIに関する技術指導において世界最大の取引規模を誇り、学生たちにその分野の職を得るまで無償で学びを提供している。また、その後、AIの安全性に関するサービスを提供するGladstone AI(グラッドストーン AI)社を共同で設立した。今も、カナダ、米国、英国の閣僚及び安全保障関連官僚にAIのリスク関連の問題に関して情報提供を行い、また、『Toward Data Science(データサイエンスに向かって)』という公式ポッドキャストを主宰するなど、多方面で活躍している。ポッドキャストで配信されるAI、機械学習、人類の未来に焦点を当てた番組は月間2000万回以上再生されている。 広林 茂 (ヒロバヤシ シゲル) (訳) 東京大学大学院理学系研究科修了。博士(理学)。米国ブルックヘブン国立研究所研究員として高エネルギー重イオン衝突反応について研究。帰国後、転じて会社員となり、現在はIT系企業の役員を務めるかたわら、翻訳にも取り組む。技術系の実務翻訳を主としてきたが、最近は幅広い分野に活動の場を広げている。訳書に『FBI WAY 世界最強の仕事術』(2022年、あさ出版)、『みのまわりの ありとあらゆるしくみ図解』(共訳、2024年、東京書籍)がある。

-

「科学知」と「人間知」を結びつけるために わたしの最終講義 | 池内了

¥2,640

青土社 2025年 ソフトカバー 288ぺージ 四六判 - 内容紹介 - 世界の見方を広げるための九つの科学講義 「「科学的」とはどういうことか」という問いかけから、松尾芭蕉が天の河の美しさを詠んだ俳句の考察まで。わたしたちの生きる世界にある大小さまざまな事柄を科学の視点から捉え直す。

-

「土」の本 | 金澤 晋二郎

¥2,420

株式会社Pヴァイン ソフトカバー 240ぺージ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ16mm - 内容紹介 - 地球も、私たちの体も、過去も未来も、 すべて「土」の上に成り立っている! 「土」ってなんだ!? 土の博士がお話しします。 半世紀以上「土」を研究してきた日本の土研究の第一人者、 土壌微生物/農学博士の金澤晋二郎の単著がついに刊行! ●「土」の問題がなぜここまで重要か ●良い「土」と悪い「土」とは何か ●「土」が生活にもたらす影響 ●「土」と健康の重要な関係 ●日本ではどこの「土」が良いのか ●どうすれば「土」をよくできるか ●江戸時代、どれほどの苦労があって東京で野菜を栽培できる土壌にしたか ●宇宙農業とは何か 写真、イラスト、図表を交えて実践的でわかりやすく解説! 四六判/240頁+別丁8頁 [目次] 献辞 はじめに イントロダクション 第一章 「土」の誕生と微生物 第二章 世界の「土」と、日本の「土」 Column 「温故知新」が導く御神木 “海岸黒松” の再生技術 第三章 「森」は生命の源 Column 竹には大きな未来がある 第四章 「土」の薬膳 Column 土ピープル 微生物視点から見る、土と体のつながり/土から育つバラへの思い/植物愛による、生誕土壌再生への挑戦 第五章 土壌研究と緑茶栽培 Column アートで表現する土 第六章 「土」に還すコンポストの可能性 Column 地産地消コンポストシステム 第七章 物質循環、分解のその先へ 第八章 宇宙農業の可能性 おわりに 謝辞 主要な研究と内容 [著者プロフィール] 金澤晋二郎 株式会社金澤バイオ所長。土壌微生物学農学博士、中国河南省科学院名誉教授、九州バイオリサーチ研究会会長。1942年北海道小樽市生まれ。東大大学院農学系研究科修了。鹿児島大学農学部助教授、九州大学大学院農学研究院教授を経て、2016年に金澤バイオ研究所を設立。日本土壌肥料学会学会賞(1986年)、第13回 国際土壌科学会議(西ドイツ)土壌生物部門最優秀賞(1986年)、愛・地球賞―Global 100 Eco-Tech Awards(1986年)、第13回 微量元素の生物地球化学会議『福岡観光コンベンションビューロー国際会議開催貢献賞』(2017年)など受賞歴多数。

-

遺伝子が語る免疫学夜話 | 橋本 求

¥1,980

晶文社 2023年 ソフトカバー 272ページ 四六判 - 内容紹介 - 「人類はウイルス、細菌、寄生虫との戦いと共生の歴史。読むとやめられなくなる」──養老孟司 リウマチ・膠原病、クローン病、さらに花粉症、アトピー性皮膚炎などの疾患は、なぜ起きるようになったのか? その背景から、人類が何万年もかけて積み重ねてきた進化の物語を読む。 自己免疫疾患(体を守る免疫が逆に自分の体を攻撃する疾患)とは、清潔で快適な環境を求めてきた人類の代償というべき「宿業の病」。そのような病が生まれたのはなぜか? マラリアやインフルエンザなど感染症との戦いの歴史、寄生虫との共生、腸内細菌叢の知られざる力、爬虫類・昆虫などとの毒を介した生存競争、脊椎動物の「顎」の獲得、ネアンデルタール人との混交、農耕革命・産業革命などの生活様式の変化……数々の驚くべきトピックとともに語る、読み出すとやめられない「遺伝子と免疫」の秘密。 目次 序章 「免疫学」から学ぶこと ■第I部 免疫と遺伝子──時空を超えてつながる病 第1章 病原体なき病 第2章 ガラパゴス島の啓示 第3章 史上最悪のインフルエンザ 第4章 コウモリの不吉 第5章 シマウマのステルス戦略 第6章 進化医学の考え方 ■第II部 免疫と環境──運命を異にする双子の姉妹 第7章 「清潔」という病 第8章 昭和の子ども「青洟」のヒミツ 第9章 寄生虫という「古き友」 第10章 腸内細菌のチカラ ■第III部 免疫系の進化──自己免疫とアレルギーの起源 第11章 顎の出現とともに現れた病 第12章 哺乳類の勝利の代償 第13章 旧人類との邂逅と新型コロナ 第14章 農耕革命の光と影 終章 免疫進化のガラパゴス 前書きなど 本書がご紹介するのは、「自己を攻撃する病」がなぜ起きるようになったのかについての夜話です。ただし、その夜話は、できるだけ現代医学の最新のエビデンス(根拠)に基づいてお話ししたいと思っています。根拠として用いたのは、遺伝学やバイオインフォーマティクスの考え方。この最先端の学問を使って、自己免疫疾患やアレルギーといった病気がなぜ起きるようになったのか、その謎について迫りたいと思います。(序章より) - 著者プロフィール - 橋本求 (ハシモトモトム) (著・文・その他) 大阪公立大学医学部膠原病内科学教授。京都大学医学部卒業。京都大学大学院医学研究科・臨床免疫学、大阪大学免疫学フロンティア研究センター研究員、京都大学リウマチセンター講師、などを経て、現職。

-

量子力学の100年 | 佐藤 文隆

¥2,420

青土社 2024年 ソフトカバー 240ページ 四六判 - 内容紹介 - 第一人者がみた量子力学の軌跡。その魅力と不思議。 1920年代、ド・ブロイ、ボーア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、ディラックなどが現在の量子力学の礎となる成果を続々と発表した。そして1926年、ボーアの手によって「コペンハーゲン解釈」がなる。ユネスコは2025年に量子力学百年を記念する取り組みを行うことを決議した。この間の量子力学の道のりは、アインシュタインの反対などに代表されるように紆余曲折ありつつも、不思議と魅力にみちたものだった。しかしいまや量子コンピュータから生成AIまで、あらゆるところに量子力学は存在している。はたしてそれは何故か、そもそも量子力学とは何で、そしていまどのような姿をしているのか。日本を代表する物理学者が、自らの目でみてきた量子力学の歴史を詳述する。

-

人工知能のうしろから世界をのぞいてみる | 三宅 陽一郎

¥2,640

青土社 2024年 ソフトカバー 320ページ 四六判 - 内容紹介 - AIと人間のはざまから 人間のような時間と空間の使い方を参考に組み立てられる人工知能。人間に限りなく近く…と設計されるかれらには世界がどのように見えるのだろうか。喜びや悲しみなどの感情はあるのだろうか。どのように私たちに影響を与え、与えられ、拡張されているのか。人工知能、そして人工知能と共に生きる人間の主観世界のデザインを考えるために――

-

「絶滅の時代」に抗って 愛しき野獣の守り手たち | ミシェル・ナイハウス(原著), 的場知之(翻訳)

¥4,180

みすず書房 2024年 ハードカバー 368ページ 四六判 - 内容紹介 - 野生動物をどうまなざすか考えることは、わたしたちがどう振る舞うかを考えること。価値ある資源か、御しがたい厄介者か、はたまた守るべき隣人か。異なる価値観に翻弄されつつも、愛しき野獣を守ろうとした者たちの奮闘の歴史が、本書の主題である。 これは、常識変遷のストーリーでもある。ほんの250年前、進化理論は影も形もなく、絶滅の概念さえおぼろげだった。ほんの100年前は、野生動物保護は狩猟のために行うのであって、オオカミやタカなどの捕食動物は駆除すべき害獣だった。そして、世界初の絶滅危惧種保護法が米国で成立したのが約60年前。それ以来、国際的な保護の機運が広がり、いまや「豊かな生物多様性の価値」は常識となりつつある。 このような変化は、科学の発展によるところも大きい。だが、思想を深めた者、法に訴えた者、政治に働きかけた者、そして市民に広くよびかけた者なしには、決してありえなかったはずだ。レイチェル・カーソンやジュリアン・ハクスリー、アルド・レオポルドやウィリアム・ホーナデイなど、挫折や対立をものともせず「行動した者」たちが、今の常識を作ってきた。 自然保護活動には、解決を待つ難題が山積みであり、昔も今も近道はない。先人たちや、今まさに現場にいる人々の奮闘を記した本書が羅針盤となり、これからも続く生物多様性保全の進展を導くだろう。 - 目次 - 序章 イソップのツバメ 第1章 動物を名づけた植物学者 第2章 剥製師とバイソン 第3章 猛女(ヘルキャット)とタカ 第4章 森林管理官と緑の炎 第5章 教授と不死の妙薬 第6章 ワシとツル 第7章 象牙の塔を出た科学者 第8章 サイとコモンズ 第9章 多数を救う少数 終章 ホモ・アンフィビウス 謝辞 人名索引/事項索引/生物名索引/図版出典 - 著者プロフィール - ミシェル・ナイハウス (ミシェルナイハウス) (原著) (Michelle Nijhuis) 1974年生まれ。アメリカの科学ジャーナリスト。専門は保全生物学と気候変動。長年寄稿している『ハイ・カントリー・ニュース』誌ではシリーズConservation Beyond Boundaries(国境を越えた保全)の編集長を務める。また、『アトランティック』誌ではプロジェクト編集者として、Planetのコーナーと、シリーズLife Up Closeのディレクションを担った(2017-2023)。ジャーナリストとしての業績で、AAASカヴリ科学ジャーナリスト賞を二度受賞している(2006、2012)。共編書にThe Science Writers’ Handbook: Everything You Need to Know to Pitch, Publish and Prosper in the Digital Age(2013)、著書にThe Science Writers’ Essay Handbook: How to Craft Compelling True Stories in Any Medium(2016)がある。 的場知之 (マトバトモユキ) (翻訳) (まとば・ともゆき) 翻訳家。東京大学教養学部卒業。同大学院総合文化研究科修士課程修了、同博士課程中退。訳書に、ロソス『生命の歴史は繰り返すのか?――進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む』、ピルチャー『Life Changing――ヒトが生命進化を加速する』(以上、化学同人)、クォメン『生命の〈系統樹〉はからみあう――ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史』、ウィリンガム『動物のペニスから学ぶ人生の教訓』(以上、作品社)、ルーベンスタイン『オールコック・ルーベンスタイン 動物行動学 原書11版』(共訳、丸善出版)、王・蘇(編)『進化心理学を学びたいあなたへ――パイオニアからのメッセージ』(共監訳、東京大学出版会)、マカロー『親切の人類史――ヒトはいかにして利他の心を獲得したか』(みすず書房)、マイバーグ『空飛ぶ悪魔に魅せられて――謎の猛禽フォークランドカラカラをめぐる旅』(青土社)など。

-

身体がますます分からなくなる | 小鷹 研理

¥1,980

大和書房 2024年 ソフトカバー 272ページ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ165mm - 内容紹介 - 「からだの錯覚」の研究者が、からだの不確かさや思い通りにいかなさに考えを巡らせる科学人文エッセイ! 知的好奇心を揺さぶる数々のからだの錯覚実験を紹介しつつ、「からだとは何か、脳とは何か」という人文的考察を深めていく。 知らなかった、意識していなかった「自分のからだ」のおもしろさが次々と襲いかかりるエキサイティングな研究と考察。「一冊読めばからだのことがよくわかる」と思っていたら、「なんだかますます分からなくなってきた」という不思議な読後感を味わえます。 - 目次 - ▼第1章 どうしても思い出せない左手のこと 両腕を奪われたディフェンダー 髭にまとわりつくこの左手について 闇に葬られたエイリアンの行動記録 右の頬を打たれたら左の頬を差し出さずにはいられない 外向的な右手と内向的な左手 顔触を奪われることで奪われるもの ▼第2章 誕生日が1日ズレた自分を想像する 奇数が好きですか、偶数が好きですか ブーバとキキの運動学 偶数と奇数を踏みつけてみたならば ブーバ世界のカフェで賑わう4人の女性たち 自己愛をあたりかまわず転写するバースデーナンバー 誕生日をずらすことによるきもちわるさ 奇数が好きになる誕生日、偶数が好きになる誕生日 数字から豊潤な連想世界が広がる女性たち 歴史上、ただの一度しか許されない実験 ▼第3章 20秒間でシャッターを1回だけ押す 生きているものたちのリズム、しなやかなメトロノーム 初めての実験、窮屈に押し込められたシャッターの音塊 好きにボタンを押してください、とはいうけれど 集団を使って緊張を突破しようとする者たち 授業の外に飛び出した集団フリーシャッター実験 集団心理は本当にシャッターチャンスを高めているのか? 自由意志はキリのよい時間に現れる 今日、私は◯◯くんに告白をする ▼第4章 半地下のラバーファミリー錯覚 (第0節 序) 現実と虚構を同一の地平で編み直す (第1節 建築物が「家」になるまで) 身体に宿る家族的なハーモニー (第2節 接合型パラサイトの諸相) 自分と他人の入り混じったもの 出来事の同期体験が「家族」をつくりだす 「におい」という宇宙 他人として出会い直される自分 (第3節 交換型パラサイトの諸相) 身体を収納する「一つ」の容器の潔癖 切断されたラバーファミリー錯覚の憂鬱 (第4節 不可視型パラサイト、そして約束された悲劇へ) ▼終章 ―――会ったことのない同居人(半自己特論) 神経の通っていない自分、としての他人 物語を持たない人間の倫理 未開の皮膚、未開の骨、頻発する「ビッグバン」 デッドライン あとがき - 著者プロフィール - 小鷹研理 (コダカケンリ) (著/文) 名古屋市立大学芸術工学研究科准教授。工学博士。2003年京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院情報学研究科、IAMAS、早稲田大学WABOT-HOUSE研究所を経て、2012年より現職。野島久雄賞(認知科学会)、Best XR Content Award(ACM Siggraph Asia)、世界錯覚コンテスト入賞(2019-2021)など多数受賞。著書『からだの錯覚』(講談社ブルーバックス)

-

しゃべるヒト|菊澤 律子, 吉岡 乾

¥3,278

文理閣 2023年 ハードカバー 326ページ A5判 - 内容紹介 - ことばの世界へようこそ! 世界に約7000あるといわれる言語――その言語を理解することは他者理解につながるとの思いから、音声言語・手話言語を含めた「ことば」について、さまざまな科学の成果を新しい視点で紹介します。 目次 はじめに~ことばの世界へようこそ!~(菊澤律子) 第一部 Language ことばとは何か(吉岡 乾) コラム ことばと文字(八杉佳穂) ヒトの言語と動物のコミュニケーションの違い(藤田耕司) 言語シグナルの分析〈言語の二重分節と音声学・音韻論〉(青井隼人・ロバート ジョンソン・菊澤律子) コラム チンパンジーのコミュニケーション(林 美里) コード化・恣意性・文法(桐生和幸) 語用論(高嶋由布子) コラム 人工言語(千田俊太郎) 会話の連鎖組織(坊農真弓) ことばの身体的産出(平山 亮) コラム 人類の進化と言語(野嶋洋子) ことばの脳内処理(井原 綾・藤巻則夫・尾島司郎) 言語習得(巽 智子) コラム MRI画像と言葉の分析(藤本一郎) ことばが使えない時〈言語障害と失語症〉(原 惠子・竹本直也) ことばの機械認識(野原幹司・田中信和・杉山千尋・吉永 司・高島遼一・滝口哲也・野崎一徳) コラム 視覚言語と聴覚言語の習得(佐々木倫子) ことばと機械翻訳(須藤克仁) 第二部 Languages 世界のことば(吉岡 乾) コラム 宮窪手話のタイムライン(矢野羽衣子) 色々に数えることば[音声言語](風間伸次郎) 色々に数えることば[手話言語](相良啓子) コラム ヒトはどうやって言葉を習得するのか(広瀬友紀) 色々な構造のことば[音声言語](吉岡 乾) 色々な構造のことば[手話言語](今里典子) コラム 人生を通して、常に言語を学習する(フランクリン チャン・津村早紀) 色々の名称とことば[日本語](木部暢子) 色々の名称とことば[日本手話言語](大杉 豊・坊農真弓) コラム 手話通訳(養成)に関するアレコレ(木村晴美) 適応することば(中山俊秀) 適応することば[手話言語](相良啓子) コラム コーダの原風景に刻まれることば(中津真美) 影響することば[音声言語](蝦名大助) 影響することば[手話言語と中間手話](原 大介) コラム ヒトと機械の言語理解(佐野睦夫) 出現することば[音声言語](仲尾周一郎) 出現することば[手話言語](ジュディ ケグル) コラム 言語認識装置の進化(酒向慎司) 消滅することば[音声言語](木本幸憲) 消滅することば[手話言語](矢野羽衣子・菊澤律子) コラム 言語景観(庄司博史) 未来へのことば~結びにかえて~(菊澤律子) - 著者プロフィール - 菊澤律子 (キクサワリツコ) (著/文 | 編集) 立民族学博物館 教授/総合研究大学院大学 教授。専門は手話言語と音声言語の比較対照研究、オーストロネシア語族の諸言語、比較統語論。主要編著書に『声の言葉と手の言葉─手話からみた言語学』(ミネルヴァ書房、2023)、『手話が「発音」できなくなる時─言語機能障害からみる話者と社会』(石原和と共編、ひつじ書房、2022)、Proto Central Pacific Ergativity: Its Reconstruction and Development in the Fijian, Rotuman and Polynesian Languages(Pacific Linguistics, 2002)がある。 吉岡乾 (ヨシオカノボル) (著/文 | 編集) 国立民族学博物館 准教授/総合研究大学院大学 准教授。専門は記述言語学、ブルシャスキー語、地域言語研究。主要著書・論文に『フィールド言語学者、巣ごもる。』(創元社、2021)、Eat a spoonful, speak a night tale: a Ḍomaaki (hi) story telling(Bulletin of the National Museum of Ethnology, 46 (4), 2022)、「ブルシャスキー語の名詞修飾表現」(プラシャント・パルデシ、堀江薫編『日本語と世界の言語の名詞修飾表現』、ひつじ書房、2020)がある。

-

世界を変えた100の化石 新装版|ポール・D・テイラー, アーロン・オデア, 真鍋 真(監修), 的場 知之(翻訳)

¥1,980

エクスナレッジ 2022年 ソフトカバー 352ページ 四六変型判 縦180mm 横128mm 厚さ23mm - 内容紹介 - イギリス・大英自然史博物館で大人気を博した展覧会が 書籍になって日本上陸! 新たな情報と化石の和名表記を加た <よりわかりやすい新装版> 始祖鳥やティラノサウルスなど誰もが知る生物の化石だけでなく 光合成の痕跡、恐竜の卵、サメの糞、火山灰に埋もれた足跡など当時の状況を語る化石も網羅。 まだ知らなかった化石に出会える、至極の一冊。 地質年表、一部復元図付き。 目次 【掲載化石一例】 第1章:先カンブリア時代 [エイペックス・チャート] 最古の化石は生物か? [ストロマトライト] 大酸化事変が生んだ生命体 [中国・陡山沱の化石] 謎に満ちた胚etc. 第2章:古生代 [アノマロカリス] カンブリア爆発で生まれた「奇妙なエビ」 [ハルキゲニア] 陸に上がり、生き延びたムシ [キンクタン] 初期の棘皮動物 [オルソケラス] オルドビス紀の捕食者の王 [ウミユリとプラティセラス類] 2億年続いた共生関係 [プテリゴトゥス] 巨大かつ獰猛な古代サソリ [クックソニア] 地上を征服した植物 [ケファラスピス] あごのない魚 [コムラ] 天敵を避ける棘とげだらけの三葉虫 [レピドデンドロン] 森が生んだ燃料 [ヘリコプリオン] 渦を巻く歯は、進化も奇抜? [ディメトロドン] セックスアピールか、ソーラーパネルか? [ウミツボミ] 史上最大の大量絶滅 etc. 第3章:中生代 [三畳紀の微小巻貝] 小さいことはいいこと? [キノドン類] 爬虫類から哺乳類へ [メガゾストロドン] 大物のデビューは前途多難 [ムカシトカゲ] 安住の地で今も生息 [グリファエア] 泥に埋まって生きた「悪魔の足の爪」 [プロミクロケラス] 大量死したアンモナイト [首長竜] ネッシーは実在したか? [ネオソレノポラ] 色を残した藻類 [始祖鳥] 鳥類の誕生 [トンボ] 巨大化した昆虫たち [ランフォリンクス] 最初の空飛ぶ脊椎動物、翼竜 [イグアノドン] 「恐竜」と名付けられた生物の歯 [クモ] 琥珀の中のクモと糸と獲物 [アラウカリア] 進化の天才? モンキーパズルの大木 [孔子鳥] 性選択で美しく進化した鳥 [白亜層のカイメン] 微粒子を濾し取る海底ポンプ [ティロキダリス] 軍拡競争の歩みが見えるウニの棘 [トロオドンの巣] 高度な子育ての痕跡 [エドモントサウルス] 極地の冬も生き延びた恐竜 [初期のプラントオパール] 恐竜が食したイネ科植物 [ティラノサウルス・レックス] 伝説の王 [ベレムナイト] K/Pg境界の大量絶滅 [有孔虫] 小さく単純なサバイバー etc. 第4章:新生代 [サメの歯] 化石の由来を示す「癒しの石」 [オニコニクテリス] 空に進出した哺乳類 [オフィオコルディケプス] ゾンビと化したアリの咬み跡 [貨幣石] ピラミッドに残る単細胞生物 [トロフォン] ダーウィンの巻貝 [バシロサウルス] 「トカゲの王」はクジラだった [ゴキブリ] 琥珀の中の止まった時間 [エジプトピテクス] 霊長類の起源 [チャネヤ] 花を咲かせる植物の誕生 [メトララブドトス] 断続平衡論を支持する外肛動物 [プロコンスル] 類人猿に近いか、ヒトに近いか [ディスコグロッスス] 独特の姿に進化したカエル [サメのコプロライト] 螺旋型の糞の化石 [サカマキエゾボラ] 圧倒的に少ない左巻きの貝 [巨大ウォンバット] アボリジニに伝わる怪物_バニップ [グリプトドン] アメリカ大陸間大交差も生き延びた哺乳類 [ラエトリの足跡] 350万年前の灰のなかの3人 [メノルカの小型ヤギ] 島嶼矮小化で生き延びた動物 [ステップマンモス] ヒトと共存したマンモス [ジャイアントモア] 植物に生きた証を遺した鳥 [アクロポラ・ケルヴィコルニス] 絶滅寸前のシカツノサンゴ [ステラーカイギュウ] 虐殺された海の巨獣 [ホモ・ハイデルベルゲンシス] 私たちにいちばん近い祖先? etc.

-

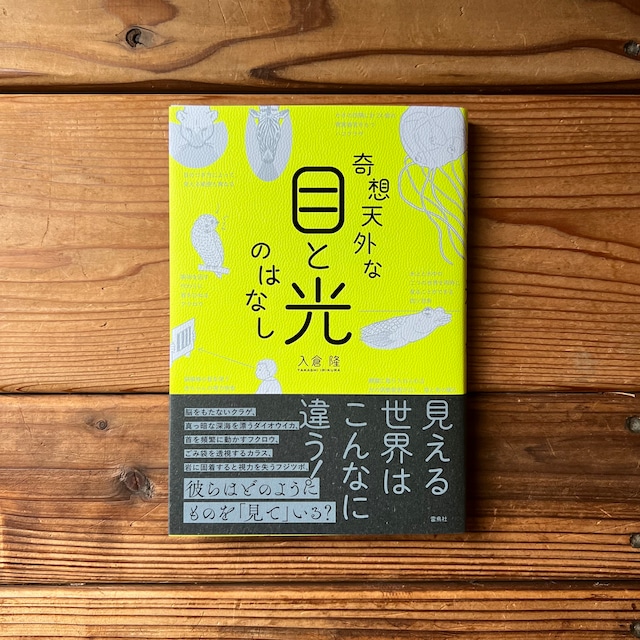

奇想天外な目と光のはなし | 入倉 隆

¥1,980

雷鳥社 2022年 ソフトカバー 216ページ 四六判 - 内容紹介 - 見える世界はこんなに違う! 脳をもたないクラゲ、真っ暗な深海を漂うダイオウイカ、 首を頻繁に動かすフクロウ、ごみ袋を透視するカラス、 岩に固着すると視力を失うフジツボ、彼らはどのようにものを「見て」いる――? 心理学、光学、工学の横断領域にあたる「視覚心理学」を研究する著者が、 光や色の特性、目の仕組み、さらには世界中の動物たちの目の構造や特性についても調べ、 「これは面白い!」と思った話題を掻き集めた、知的好奇心をくすぐる一冊。 ダーウィンを困らせた「目の進化」から、動物たちの「見る・見られる」の攻防戦、 蛍光色や輪郭線が目立って見える「視覚の不思議」まで、“目から鱗”のトピックが凝縮。 ・どうして目は「頭部」に「2つ」ついているの? ・動きの速い動物ほど視力が良い? ・真っ暗な深海に棲む動物にも目があるのはなぜ? ・話せない赤ちゃんの視力検査はどうやるの? ・昼間に強い光を浴びないと夜に冷えやすい? ・人間よりも色覚の多い動物は、より鮮やかな世界を見ている? ・バイオレットライトは目を良くする? ブルーライトは目を悪くする? 生物進化論、視覚心理学、光学をまたいで、 目と光が織りなす奇想天外な世界を旅してみませんか? 目次 まえがき chapter1:進化 01「目」の誕生と進化 02 複眼と単眼で捉える世界 03 複雑なカメラ眼の成り立ち 04 陸上の目、水中の目 05 さまざまな機能をもった動物の目 chapter2:見る・見られる 01 どうして目は頭についているの? 02 どうして目は二つあるの? 03 コミュニケーションに長けた人間の目 04 視野を広げるための工夫 05 動きの速い動物ほど視力が良い? 06 動きの遅い動物の目は退化する? 07 わずかな色の差を見分ける目の仕組み 08 動いているものは目立って見える chapter3:見えない世界 01 紫外線を捉える動物たち 02 人間も紫外線を感じている? 03 赤外線を使って見えないものを見る 04 偏光パターンで太陽の位置を知る 05 光を追うもの、避けるもの 06 発光しておびき寄せる 07 真っ暗な深海に棲む動物にも目がある理由 08 電気を使って捕食する chapter4:どこまで見える? 01 人の視力はどこまで発達するの? 02 見ている世界にだんだん慣れていく 03 どのくらい遠くまで感じられる? 04 どのくらいの速さで感じられる? 05 光の量を調節する瞳孔の形 06 何色まで見分けることができる? 07 見えない色、感じない色 chapter5:感じる光 01 光を色として感じる仕組み 02 構造が作り出す複雑な色 03 光環境に適応する目の仕組み 04 太陽の光が生活リズムを作る 05 光の色や強さで体感温度が変わる 06 光の方向で眩しさが変わる 07 高齢になると光はどのように感じられる? 08 光は目を良くする? 悪くする? 09 色によって変化する味覚 10 目を閉じたら、感じ方はどう変わる? あとがき 参考・引用文献 前書きなど 動物学者でもない私が、なぜ動物たちが見ている視覚世界や目の仕組みについての本を書いたか、疑問に思うことでしょう。私は大学の電気工学科で、光の見え方や感じ方を扱う「視覚心理学」の研究を行う一研究者です。 大学卒業後は、東京の三鷹にある国立研究所で航空灯火について研究をしていました。航空灯火とは、滑走路に設置されている灯火のこと。飛行機に乗ると滑走路で点灯している光を見たことがありますよね、あれです。 夜間や霧でもパイロットが迷うことなく滑走路を見つけて着陸し、真っ直ぐに走行できるのは、灯火が照らし出す経路を目印にしているからです。上空から航空灯火がしっかり見えるかどうかは、多くの人命がかかっているパイロットにとっては最重要事項の一つなので、私たち研究者が明るさは適切か、上空から見て眩しさを感じないかなどを調べて、現場で生かしているのです。 これが縁となり、大学に移ってからは、心理学、光学、工学の横断領域にあたる視覚心理学の研究をするようになりました。 視覚心理学の研究では、不思議なことがたくさん発見されています。一例を挙げると、床や机の上ではなく壁を照らすと、いつもより部屋が広く感じられます。こうした光が与える心理的な効果を探求するうちに、視覚心理学の基礎となる光や色の特性、目の仕組みについても詳しく調べるようになりました。さらには人間の目だけでなく、世界中の動物たちの目の構造や特性についても興味が湧いていったのです。 人は見た目からかなり多くの情報を読み取っています。黄色く熟したバナナがたわわに実っている様子を見たら、「甘くて美味しそう」と思うでしょう。房が緑色だったら、「まだあまり甘くはなさそうだな」と判断して、熟すまで待つはずです。房が茶色っぽく変色していたら、「もう傷んでしまって食べられないかも」と、食べるのを諦めるかもしれません。 人間の目がバナナの色を識別できるのは、ごく当たり前のことのようですが、実はかなり発達した目をもっていないとできないことです。特に人間ほど高度な色彩感覚をもつ動物は、哺乳類でもそれほど多くはありません。 例えば、身近なペットである犬や猫は、色を識別する視細胞の種類が人間よりも少ないため、赤色を見分けることが困難です。血液の色を「赤色」と認識できるのは、哺乳類では霊長類だけだといわれています。 一方、一部の動物たちには、人間の目には見えない光や色が見えています。例えば、花の蜜を吸うモンシロチョウなどの昆虫は「紫外線」を感知することができるため、紫外線を反射する花びらは、きっと人間よりも目立って見えているでしょう。このように、動物のほとんどが、私たちとは異なる世界の中で生きているのです。 さらに、光そのものが私たちの身体に大きな影響を与えることも分かっています。例えば、日中、薄暗い場所で過ごすと、明るい場所で過ごした場合と比べて、夜に寒さを感じやすくなるそうです。よく赤や黄色を「暖色」、青色を「寒色」と呼んだりしますが、実際に光の色や強さによって体感温度が変化する研究結果も報告されています。 本書は、こうした光や目にまつわる不思議でアッと驚く話を紹介しながら、普段、何気なく見ている世界を新しい角度で眺めてもらえたらという思いで書きました。具体的には次のような構成になっています。 chapter1「目の進化」では、簡単な光を感じるだけの器官からどのようにして複雑な目へと進化したのかについて語ります。chapter2「見る・見られる」では、動物の目が捕食者か被食者、動く速度などによりその構造や機能がどのように異なるのか、chapter3「見えない世界」では、太陽光を利用しながら巧みに生き抜く生き物について紹介します。chapter4「どこまで見える?」では、赤ちゃんが成長に合わせて目の機能をどのように発達させていくのか、動物がどこまで色を識別できるのかなどについて、chapter5「感じる光」では、色の見え方や感じ方、光が視覚以外に及ぼす影響について見ていきます。 とにかく私自身が、「これは面白い」と思った話題をたくさん集めてみました。ぜひ、私と一緒に目の不思議な世界を探検してみませんか。 版元から一言 地球に棲む生き物の多くは太陽光の下で暮らしています。光を利用した生物の生存戦略は多岐に渡り、その中の一つに「目」という感覚器官の発達が挙げられます。「目」の作りによって、感知することのできる「光」も違い、また目のつく位置や視力、色覚の違いでも「見える世界」は大きく異なります。紫外線を捉える鳥やチョウ、赤外線を感じるヘビが見ている世界は人間には想像ができません。さらに同じ人間でも、人種によって虹彩の色が違うことで「眩しさ」の感じ方が異なることや、まだ視力が発達していない赤ちゃんや、青色と黒色の区別がつきにくい高齢者が見ている景色も同じではないと考えられます。 この本を通して私たちがふだん「当たり前」に思っている視覚の不思議を再発見するきっかけになればと思います。また「視覚心理学」「光学」を専門にする著者の眼差しによって、目の進化や仕組みの話を「生物学」だけに留めることなく、様々な角度から眺められるようになっている点も見どころです。実際のカバーは普通の黄色ではなく、蛍光黄色を使っているので、鮮やかな発色で目を引きます。 - 著者プロフィール - 入倉 隆 (イリクラ タカシ) (著/文) 芝浦工業大学教授。1956年(昭和31年)香川県生まれ。1979年早稲田大学理工学部電気工学科卒業。運輸省交通安全公害研究所などを経て、2004年より現職。博士(工学)。元照明学会副会長。専門は、視覚心理、照明環境。主な著書に、『脳にきく色 身体にきく色』(日本経済新聞出版社)、『視覚と照明』(裳華房)、『照明ハンドブック 第3版』(オーム社)などがある。

-

限られた時間を超える方法 | リサ・ブローデリック, 尼丁 千津子(翻訳)

¥1,870

かんき出版 2023年 ソフトカバー 272ページ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ18mm - 内容紹介 - プリンストン大学、スタンフォード大学、 カーネギーメロン大学など 著名な科学者が絶賛する全米注目の話題書! 「まさに、時間の捉え方に対するコペルニクス的転回! 時間と空間を超える量子論の考え方がシンプルにわかる」 茂木健一郎氏絶賛 「時間」は感覚にすぎない!? 時間を超える秘訣は「脳波」にある! 本書の内容はSF(サイエンス・フィクション) ではなく、本物の科学だ。 時間がゴムひものように「伸縮自在」なことは、 はるか昔にアインシュタインによって 証明されている。 私たちはみな、普段はほぼ「無意識に」 時間の歩みを緩めたり速めたりしている。 では、「意識的に」時間の流れを遅くでたら? もし、あなた自身が時間の歩みを緩めたり、 時間が流れる方向を変えたりできるとしたら? 私たちは、教えられてきた基礎科学の知識によって、 「時間は常に前に進みつづけるもの」 だと思い込んでいる。 そして人生の歩みについては、 「どうしようもない出来事に翻弄されながら、 現実を一方向に進みつづけるもの」 とみなしている。 だが、時間の捉え方はほかにもある。 それは、時間を科学的に説明する根拠となる、 因果性の物理法則に逆らうものだ。 専門的には「量子論」と呼ばれている。 量子力学の原理に則れば、 私たちは人間がつくってきた時間の概念を 別の見方で捉えることができる。 時間による制約をそれまでよりもずっと 少なく感じられるようになる。 そして自身の人生の手綱を握って、 ほぼどんなことも実現できる。 そう、どんなことにも縛られない 人生を送れるのだ。 したがって本書のテーマは、 「時間」であると同時に、 時間の科学的発見を通じて明らかになった 「現実の本質」を探ることでもある。 「思考はどこから来るのか?」 「実体があるものかどうかを確かめるには?」 という問いかけを突きつめると、 時間や現実は感覚にすぎないことに気づく。 私たちは、時計の文字盤は 実在するものを示しているとみなしているが、 実際はそうではない。 時間は実体のあるものだという 思い込みを捨て去りさえすれば、 私たちはいつ何どきでも 「過去や未来」に触れられる。 この状態には特定の脳波が関与していて、 「ゾーンに入る」「フロー」「ザ・ナウ」 などと呼ばれてきた。 本書ではそれを「超越した感覚」と呼んでいる。 この状態に入ると、どこへでも思いのままに 「時間旅行」ができるようになる。 全米衝撃の注目書、ついに日本上陸! 目次 はじめに 時間を思いのままに操る方法 PART1 時間の概念を見直す 第1章 私たちは時間をどう捉えているか 第2章 時間の「物理的領域」を知る 第3章 時間の「感覚的領域」を知る 第4章 目に見えないものが「驚くべき光景」をつくりだす 第5章 「超越した感覚」における脳波 PART2 時間を操る手法を極める 第6章 「超越した感覚」状態をつくりだす 第7章 先の人生を事前に経験する 第8章 過去を反転させる 第9章 将来に行く手を脅かされない 第10章 時間を伸ばす 第11章 必要なときに道しるべを見つける 第12章 一瞬で伝える 第13章 いちばん大事なものを瞬時に確認する 第14章 形而上の重力を活用する 第15章 時間の制約から解放される 第16章 時間を超越する 第17章 時間の超越に向けて試してほしいこと 巻末付録 さらなる科学的解説 - 著者プロフィール - リサ・ブローデリック (リサ ブローデリック) (著/文) ◎――スタンフォード大学卒業後、デューク大学でMBAを取得。最新科学をわかりやすく解説し、数多くのクライアントの人生を変えてきた。マーシャル・ゴールドスミスをはじめとする一流の専門家、 GEキャピタルなどの一流企業がクライアントに名を連ねる。科学とスピリチュアル、自らの個人的な体験を融合させた独自のスタイルによる指導を行う。 ◎――ビジネス・金融コンサルタントとしてキャリアをスタート。 ABCニュースにビジネスレポーターとしてレギュラー出演。自分の知識と能力があまりにも速いペースで向上することに興味を持ち、モンロー研究所で意識の拡大について学ぶ。その後、著名な著作家であるジェラルド・エプスタイン医師のもと、 15年にわたって米国メンタルイメージング研究所で心的イメージと夢の分析を学んだ。長年にわたる学習とメンタルトレーニングの成果を体系的にまとめ、時間を遅らせるなどの「超正常能力」を一般の人たちに指導する活動をしている。 尼丁 千津子 (アマチョウ チヅコ) (翻訳) ◎――英語翻訳者。神戸大学理学部数学科卒業。訳書に『移動力と接続性(上・下)』(原書房)、『教養としてのデジタル講義』『パワー・オブ・クリエイティビティ』(いずれも日経BP)、『「ユーザーフレンドリー」全史』(双葉社)、『10代脳の鍛え方』(晶文社)など多数。

-

カラハリが呼んでいる | ディーリア・オーエンズ, マーク・オーエンズ, 小野 さやか(翻訳), 伊藤 紀子(翻訳), 伊藤 政顕(監修)

¥1,430

早川書房 2021年 ハヤカワ文庫NF ソフトカバー 704ページ 文庫判 縦157mm 横106mm 厚さ27mm - 内容紹介 - 若き日のディーリア・オーエンズと夫が、美しく過酷なカラハリの自然と暮らした研究の日々を綴る、ネイチャー・ライティングの傑作。

-

絵とき ゾウの時間とネズミの時間 |本川達雄, あべ弘士(イラスト)

¥1,430

福音館書店 1994年 ハードカバー 40ページ 縦255mm 横195mm 厚さ8mm - 内容紹介- 大きくてゆったりしたゾウ。小さくてチョコマカしてるネズミ。でも、一生に心臓がうつ回数を調べると、アレ?意外な事実の積み重ねから、動物たちの生き方がくっきり見えてきます。