-

食いしん坊発明家 | 小泉 武夫

¥649

新潮社 2025年 新潮文庫 ソフトカバー 240ページ 文庫判 縦151mm 横106mm 厚さ9mm - 内容紹介 - この本に書かれている「発明」は、食いしん坊発明家である俺が考案し、特許を取ったものである--米と牛乳を使った風味絶佳な「ライスチーズ」、カボチャから作られた耽美なる甘さの「黄色い砂糖」、馥郁たる香りでチャーハンを大変身させる「エビラード」、そして不可能とされていた「松茸の栽培」にも挑戦し……。極上のうまみがチュルル、ピュルルとあふれ出す究極にして至高の発明をご賞味あれ。

-

「山ノ食堂」の12か月 ごはんとおやつと瓶詰と。 | 山ノ食堂

¥1,760

主婦と生活社 2025年 ソフトカバー 112ページ A5判 縦210mm 横148mm 厚さ9mm - 内容紹介 - 神奈川県の小田急小田原線・小田急相模原駅から徒歩5分。 商店街の路地裏にあるのが私たちのお店「山ノ食堂」です。 築30年の元八百屋さんだった古い小さな建物を大工さんと リノベーション。 どこか懐かしくも新しい、訪れるお客様も働く私たちも ともに心地よく過ごせる場所を作りました。 ときにホーロー三段弁当の山ノ食堂、ときに喫茶メニューの山ノ喫茶室、 ときに山ノかき氷屋として、曜日や季節によって 営業内容を変えながらお店を営んでいます。 この本ではそんな山ノ食堂と山ノ喫茶室、さらに山ノかき氷屋のレシピを 家庭用にアレンジしたものをたっぷりとご紹介しています。 さらに、山ノ食堂の二十四節気の季節仕事も加え、 私たちのこだわりを詰め込みました。 この一冊がみなさんの日々の暮らしのどこかで お役にたてたらうれしいです。 *目次* 山ノ食堂のこと/はじめに 山ノ食堂の二人 旬で巡る山ノ食堂の12か月 ─ 冬至 ─ゆず仕事 ゆず塩/切り干し大根と青菜のゆず塩あえ/ゆず塩いなり ゆず塩ドレッシング/ゆず塩コールスロー/ゆず塩ポテトサラダ ゆず茶/ゆず塩パウンドケーキ ─ 立春 ─かんきつ仕事 レモンシロップ/オレンジシロップ/オレンジゼリー 湘南ゴールドのオランジェット/かんきつピール ─ 啓蟄 ─山菜仕事 うどのきんぴら/うどのゆずみそがけ ふきのとうみそ/ふきのとうの春巻き こごみのごまあえ/こごみのナムル 山菜オイル 山ノ食堂調味料 トマトソース カレー風味のラタトゥイユ/割り干し大根のアジアントマトソースあえ 喫茶店のナポリタン/煮込みハンバーグ/白菜ロール ─ 芒種 ─梅仕事 梅シロップ 梅甘露煮/梅ゼリー 梅ピクルス液 まん丸トマトのピクルス いろいろプチトマトのピクルス/グリーンピクルス 梅ソース 梅ソースのカナッペ/長いもときゅうりの梅ソースあえ 梅ドレッシング トマトアボカドサラダ/ごちそう冷奴 ─ 立秋 ─夏のフルーツ仕事 ワッサーソース/いちじくソース/キウイソース ─ 処暑 ─神楽南蛮仕事 神楽南蛮みそ 南蛮みそ油揚げ/なすとピーマンの南蛮みそ炒め タバ酢コ 揚げ物にトッピング/おつまみ鶏皮 山ノ食堂の瓶詰 山ノ食堂のお道具たち ─ 秋分 ─りんご仕事 りんごシロップ りんごピクルス液 菊花と赤大根のピクルス/大根とりんご2種のピクルス/柿とかぶのピクルス りんごのカラメル煮/タルトタタン - 著者プロフィール - 山ノ食堂 (ヤマノショクドウ) (著) 飲食業界やイベント運営のスタッフなど、それぞれに経験を積んだ二人が2011年より予約制のごはん会や料理教室、 ケータリング業などを開始。映像の世界でのパン作り指導、おやつ監修などの経験も。2019年に弁当、惣菜、瓶詰の お店「山ノ食堂」をオープン。ホーロー三段弁当やプリンアラモードなどの名物メニューを提供し、地元を中心に年 齢問わずファン多数。お店の味をそのまま家でも楽しめる瓶詰の販売も。季節感あふれる確かな味と、あたたかな二 人の人柄に惹かれて店を訪れる人は絶えない。

-

旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに | 有元 葉子

¥1,980

講談社 2025年 ソフトカバー 200ページ A5判 - 内容紹介 - 「違う生き方もあるかもしれない。そんな気持ちにさせてくれる旅が好きです」 ・秋のパリ、初めてのひとり旅 ・「世界一おいしい!」ケイパーの島へ ・バインセオの皮の秘密と唐辛子塩で食べるパパイヤ ・タイルとコルクと哀愁の街、リスボン ・オリーブの木材を求めて、ひとりカラブリアへ ・イギリスで知った本物のパンの香り ほか ベトナムにイタリアに、有元葉子さんが語る”おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代からでした」と有元さん自身は語ります。 子育てが落ち着いてきて、旅に出るのは今だと出かけた秋のパリ。家を持つまでにいたったイタリアで一枚ずつ集めてきたヴィンテージのリネン。本当にいいものづくりとは何かを問いかけてくるブルネロクチネリのブラウス。ロンドン郊外で出会った、挽きたての小麦粉で作られたパンの香り。じゃがいもとケールで作るポルトガル名物のスープ「カルト・ヴェルデ」は日本でも…… 世界中を巡った旅の記憶からは、「どうしたら自分を使い切れるかをいつも考えている」と語る有元葉子さんの人生観が垣間見えます。これから先、何を大切にして、何を楽しみとして生きていくか。ヒントに溢れたエールのような1冊になりました。 - 著者プロフィール - 有元 葉子 (アリモト ヨウコ) (著) 編集者、専業主婦を経て、料理家に。料理教室やワークショップ等を提案する「A&CO」の主宰ほか、キッチンウエア「la base(ラ バーゼ)」シリーズのディレクター、イタリア産オリーブオイル「MARFUGA(マルフーガ)」の日本代理店主宰を務めるなど活躍は多岐にわたる。レシピ本をはじめ、食を通して暮らしや生き方を語ったエッセイなど著者は100冊以上に及ぶ。近年のベストセラーは『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』(SBクリエイティブ)、『生活すること、生きること』(大和書房)ほか。

-

ロッコク・キッチン | 川内 有緒

¥2,090

講談社 2025年 ソフトカバー 304ページ 四六判 - 内容紹介 - 2025年度(第35回) Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞作 みんな、なに食べて、どう生きてるんだろ? 福島第一原発事故から14年、国道六号線(ロッコク)を旅して綴った 温かくておいしい記憶 再生と希望に出会うノンフィクションエッセイ 「福島第一原発事故後を描くのにこんな方法があるのかと驚き、 最後まで見届けなければと思った。(中略) 川内さんが聞き取った孤独な語りも、積み重ねてみれば深い場所でみんな手を繋いでいる。 孤独だけど、孤立してはいない。 川内版の新しい「ロッコク地図」を頼りに、私も旅に出てみたい」 選評より ……最相葉月(ノンフィクションライター/選考委員) ・目次 はじまりのナポリタン 1 いのはなご飯てなんだ 2 チャイと愛、繰り返される夜明け 3 カツサンドと見上げた空 4 「3.11」という日常と非日常 5 小さなおうち、具だくさんのお味噌汁 6 鶏ガララーメンと月面探査機 7 もやい直す人々の餃子 8 風が吹いたその後で 9 嵐のむこうのビスク鍋 10 愛と涙と勇気の中華丼 11 それぞれのカントリー・ロード 12 赤い月という名のじゃがいも 13 自分だけの地図 14 大熊町のカクテルで酔っ払う 15 ざくぎり野菜で作る男のズボラ料理 16 その柿を食べるのか 17 星空のクラムチャウダー 18 うまれたての「あったかキッチン」 19 台所から見える世界 終 ここにいられて嬉しい - 著者プロフィール - 川内 有緒 (カワウチ アリオ) (著) ノンフィクション作家。1972年東京都生まれ。アメリカ、南米、フランス、日本を転々としながら12年間国際協力分野で働いた後に、フリーランスの物書きに。東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどを執筆。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』でYahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞を受賞。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』『ロッコク・キッチン』共同監督。

-

ミニマル料理 日々の宴 毎日の食卓を宴にしてしまう ミニマルなごちそうレシピ77 | 稲田 俊輔

¥1,980

柴田書店 2025年 ソフトカバー 144ぺージ B5変型判 縦247mm 横187mm 厚さ10mm - 内容紹介 - 一人でも宴。二人でも宴、家族でも宴、みんなでも宴 今回のテーマは「宴」! 一つ一つの料理がシンプルなミニマル料理なら、一人の日々の食卓すら宴に。 可能な限り手間暇をはぶきながら、日々の食事のおいしさを諦めたくない。そんな欲張りなあなたに捧げる一冊です。 もちろん、家族や大人数のパーティーにもぴったりな華やかなメニューも満載。 1章は前菜、2章はメインディッシュをテーマにミニマルでありながら心躍る料理の数々を収録しました。 最終章には、日本における究極の宴ともいえる年越しのご馳走と「おせち料理」の提案とレシピも! 年末年始はもちろん、なんでもない毎日がちょっとスペシャルになるレシピ本。 - 目次 - 前書き 本書を読む前に 第1章 前菜 ■サラダ ―サラダの基本は1・5・10― ミニマルコールスロー 白菜とブルーチーズ、ナッツのサラダ ナンプラーキャベツサラダ キャロットラペ レタスとトマトのサラダ ■パン ―サンドウィッチは前菜で― きゅうりのサンドウィッチ 卵のサンドウィッチ ハムとチーズのサンドウィッチ 逆クロックムッシュ パンプディング ■温野菜 ―温野菜は影の主役― ユビキタス じっと我慢のきのこバター 焼きレタスのシーザーサラダ クルトン パーフェクトミックスベジタブル ■揚げ物 ―助かる揚げ物― 自家製チキンナゲット とんから 台湾酢豚 あのナゲットソース2種 ■シンプルなスープ ―ポタージュの四季― にんじんのポタージュ 季節のポタージュ 春 ブロッコリー 夏 トマト 秋 椎茸 冬 白菜 料亭赤だしエクスプレス みそ湯 ■食べるスープ ―食べるスープ、飲むサラダ― 言ったもん勝ちボルシチ クラムチャウダー タラトール ■宴の極意 一人の宴 ―スキマ時間で前菜を― 二人の宴 ―カルテスエッセンには一杯の温かいスープ― 家族の宴 ―今日はおうちでレストラン― みんなの宴 ―宴は自由だ!― 第2章 メインディッシュ ■魚介料理 洋 ―水で引き出す魚介の旨み― 迂闊うかつにつくるブイヤベース サーモンのウハー パッケリ アクアパッツァ フライパン プランチャ 魚うおパスタ ■魚介料理 和 ―家ならではの魚介のご馳走― 海鮮と野菜の豆天まめてん 天丼&天茶 料亭鰤大根 手こね寿司 ■挽肉料理 ―肉汁を封鎖せよ― 肉汁封鎖ハンバーグ ハンバーグのパイ包まない焼き ミニマル赤ワインソース 洋食屋さん風ソース ミニマル肉だんご 肉だんご甘酢あんかけ 片栗粉はなぜ肉汁流出を防ぐのか ■煮込み料理 ―肉を煮ればご馳走― 豚肉の概念ビーフシチュー 鶏手羽蓮根 ナポリジェノベーゼ ■肉と米 ―ご馳走篇― おうちケバブ よりクラシックなケバブソース にんじんピラフ コールドスタートのメリット 昭和31年インド大使館直伝チキン・カレー 鶏皮のトマトクリームスープ ザ・ドライカレー ビーフストロガノフ ■肉と米 ―日常篇― あわてない炒飯 なにわのシチュー定食 肉とめし定食 第3章 究極の宴 ―お年越しとおせち― ■すき焼きのススメ 割下 稲田家の割下 スタンダードな割下 マイルドな割下 昆布水 みんなのすき焼き 禁断の一人すき焼き 玉手箱ちらし寿司 ■質実剛健おせち 壱の重『贅沢』 弍の重『馳走』 参の重『好物』 与の重『花形』 和牛ローストビーフ 里芋と海老の江戸煮 蛸セロリ 林檎のみりんコンポートと黒豆 京風だし巻き玉子 関東風甘い玉子焼き 鰤味噌幽庵焼き 地鶏醤油焼き 焼き物のあしらい 酢蓮・酢茗荷 煮〆

-

ミニマル料理「和」 最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる和食のニュースタンダード | 稲田 俊輔

¥1,980

柴田書店 2025年 ソフトカバー 136ぺージ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 2023年レシピ本大賞【プロの選んだレシピ賞】を授賞し、「ミニマル料理」という新しい料理ジャンルを確立した令和の奇書がふたたび! 今作のテーマは和食。 足し算に走りがちな現代和食の料理本界に引き算のおいしさという一石を投じる。 だしを使わずにつくる1章「米」、2章「菜(おかず)」に続く3章は、心の負担を軽くしつつ日々の生活を充実させる日常の「だし」がテーマ。 必要十分な材料と手間とは何かをつきつめ、結果として時短簡単レシピに帰着するのは前作同様。 浮いた時間でおかずを増やせば、それは「一汁三菜」という幸福が約束された時間への早道。

-

ミニマル料理 最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85 | 稲田 俊輔

¥1,760

柴田書店 2023年 ソフトカバー 136ぺージ B5変型判 縦247mm 横187mm 厚さ9mm - 内容紹介 - 専門店さながらの味があふれる今、新たな輝きを放つ “凛としたかつての家庭料理” の進化形 「かつて普通だった、そして急速に失われつつある日本の家庭料理が、もし今よみがえり、さらには現代の食卓向けに進化を遂げていたら?」 「そのレシピはどこまでシンプルにできるのか?」――著者のそんな思考実験から生まれた85の「ミニマル料理」を、工程写真付きの「基本形」と、味付けや付け合わせを変えた「展開形」に分けて掲載。 「30分チキン」「ミニマル麻婆豆腐」「だけスパ」など、稲田氏がtwitterで発信して大きな話題を呼んだ品も多数収録する。 目次 絶対に読んでほしい前書き 調理道具は合理性がすべて 調味料の「幸福論」 ■究極にミニマルな、なすの醤油煮 なすの醤油煮 基本形 [展開 1] 一晩おいたなすの醤油煮 薬味わっさー [展開 2] なすの麺つゆ煮 [展開 3] なすの醤油煮 小料理屋風 [展開 4] なすと椎茸のオイスター醤油煮 ■ミニマル麻婆豆腐 基本のミニマル麻婆豆腐 [展開 1] お店っぽい味のミニマル麻婆豆腐 [展開 2] ファミリー向けミニマル麻婆豆腐 [展開 3] 味噌麻婆茄子 ■学生ステーキ 基本の学生ステーキ [展開 1] 学生ステーキ アメリカン [展開 2] 学生ステーキ 洋食屋風 [展開 3] こねる編 プレミアム学生ステーキ ビーフ [展開 4] こねる編 プレミアム学生ステーキ ポーク ■ミニマルポテトサラダ 基本のミニマルポテトサラダ [展開 1] タラモサラダ [展開 2] フレンチデリ風ミニマルポテトサラダ [展開 3] 王道ポテトサラダ [番外] 背徳のマッシュポテト [コラム] じゃがいもは億劫? ■トマト卵炒め 基本のトマト卵炒め [展開 1] もっと簡単なトマト卵炒め [展開 2] 中華街のトマト卵炒め ■シチューとしか呼びようのないシチュー ザ・シチュー [展開 1] シチュー改造カレー [展開 2] シチュー改造グラチネ ■必要充分鍋 必要充分鍋スープでつくる豚バラもつ鍋 うどんすき ■東海林さだお式チャーシュー 東海林さだお式チャーシュー〈改〉 [展開 1] チャーシュー麺 [展開 2] どぶ漬け冷やし中華 ■ミニマルラーメン 必要充分タンメン 鶏きのこそば 辛味挽肉麺 [番外] 限界ラーメン ■ミニマル焼売 基本のミニマル焼売 [展開 1] 帳尻合わせワンタン [展開 2] 概念ワンタンスープ [展開 3] 皮なし焼売 [展開 4] 香辛焼売とゴルベラコアチャール [コラム] 蒸し物は気軽にトライ ■しっとりサラダチキンと鶏スープ 基本のしっとりサラダチキンと鶏スープ まあまあしっとりサラダチキンとさらにおいしい鶏スープ [展開 1] しっとり冷製チキンのにんにく黒酢ダレ [展開 2] チョップドサラダ [展開 3] カオマンガイ ■30 分チキン 基本の 30 分チキン [展開 1] ハーブやニンニクでより風味豊かに [展開 2] 付け合わせの野菜も一緒に焼く [展開 3] 焼いた後のフライパンでそのままソースをつくる バルサミコバターソース トマトソース [展開 4] 鶏ムネ肉でつくる [番外 1] 均等に味を付けるには [番外 2] IH クッキングヒーターを使うなら [番外 3] 指でさわって温度を確かめるには [番外 4] もし火が通り切っていなければ ■野菜のミニマル箸休め 大根葉の炒り煮 大人の Q ちゃん 生姜キャベツ 大根ポン酢漬け 玉ネギの酢醤油漬け ■だけスパ ピーマンの「だけスパ」 ほうれん草の「だけスパ」 セロリの「だけスパ」 玉ネギの「だけスパ」 マッシュルームの「だけスパ」 概念明太子スパ 伊丹十三式アルブッロ 凝縮ポモドーロ 「あえて何かプラスするなら」のあえての補足 スパゲッティのゆで方 ■野菜の蒸し煮 ~あらゆる野菜がおいしくなる 100:10:1 の法則 くたくたブロッコリー シンプルバージョン くたくたブロッコリー ペペロンチーノ風 キャベツのバター蒸し ご馳走にんじんグラッセ ペペロナータ 紫玉ネギのバタービネガー蒸し 椎茸のバター醤油蒸し ■タレ、ソース、ドレッシング 生姜焼きのタレ+豚の生姜焼き 和風ステーキソース+和風ステーキ フレンチドレッシング+ありったけご馳走サラダ ポリネシアンソース+洋食屋の焼肉 大正風ウスターソース+内田百閒風玉ネギ炒め 自家製ポン酢 4 種 ■ミニマル洋食 クラシック ホテルレストランのクラシックミートソース [展開 1] あんかけスパのソース 基本の昔カレー [展開 1] 昔カレー ブルジョワジー [展開 2] ビートン夫人風カレー [番外] めちゃくちゃおいしい本気の欧風カレー - 著者プロフィール - 稲田 俊輔 (イナダ シュンスケ) (著) 料理人、飲食店プロデューサー。鹿児島県生まれ。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。居酒屋、和食店、洋食、フレンチなどさまざまなジャンルの業態開発に従事する。2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店「エリックサウス」を開店。南インド料理とミールスブームの火付け役となる。著書に『南インド料理店総料理長が教える だいたい15分! 本格インドカレー』『だいたい1ステップか2ステップ! なのに本格インドカレー』(ともに弊社刊)、『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』『飲食店の本当にスゴい人々』(ともに扶桑社新書)など。2022年に初の小説集『キッチンが呼んでいる!』(小学館)を上梓。インターネットでの情報発信も活発に行っており、本書収録の「30分チキン」「だけスパ」「ミニマルラーメン」などのレシピはTwitter(@inadashunsuke)で大きな話題を呼んだ。

-

時間が足りない私たちの新定番 「私、天才かも!」レシピ | 長谷川 あかり

¥1,760

講談社 2025年 ソフトカバー 128ページ B5変型判 - 内容紹介 - 料理がしたくても時間がない。料理したいけれど得意じゃない。実は料理ってちょっと面倒……そんな忙しく働くひとへ捧げるレシピ集です。 作ると料理上手な気分になれる、自己肯定感があがる…… と人気の料理家・長谷川あかりさんが、料理のハードルを下げてくれるレシピを考えました。せっかく作るなら「私、天才かも!」と思える料理を作ってみませんか? ・へとへと限界な夜でも作る気になる一品は? ・一人の夜ごはんはスープでいい、スープがいい ・これなら続けられる”20分 のっけ弁”のすすめ ・サラダがいつもワンパターンになってしまう ・「絶対、失敗しないので」レシピがほしい ・ホムパも安心。ぶっつけOKごちそうは? ・おいしい節約レシピが知りたい ほか 作ってみたら「私、天才かも!」と感動するレシピが52点も。ぜひ味わってみてください。 「かけた手間以上のおいしさに驚くはず! これでいい! これがいい。 簡単・気楽・都合のいい私のレシピが あなたの定番となりますように」(長谷川あかり) *〈Amazon特典〉美肌やヘルシーな体作りにぜひ摂りたい!と話題の「もち麦」。管理栄養士でもある長谷川さんによるもち麦をおいしく食べられるレシピ2点がついてきます!(期間限定) - 著者プロフィール - 長谷川 あかり (ハセガワ アカリ) (著) 料理家、管理栄養士。10歳から20歳までタレント・俳優として活躍後、大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。SNSでのレシピ投稿で注目され、料理本出版のほか、レシピ開発なども手掛けるようになる。なじみのある食材で新しい味わいを作り出すレシピは、「料理上手になった気分を味わえる」「自己肯定感があがる」「ありそうでなかった組み合わせ」として自炊初心者から料理好きまで、幅広く人気を集める。著書に『クタクタな心と体をおいしく満たすいたわりごはん』(KADOKAWA)、『長谷川あかり DAILY RECIPE』(扶桑社)、『材料2つとすこしの調味料で一生モノのシンプルレシピ』(飛鳥新社)ほか。

-

料理は子どもの遊びです | ミシェル・オリヴェ, 猫沢 エミ(翻訳)

¥2,530

河出書房新社 2023年 ハードカバー 104ページ A4変形 縦248mm 横218mm 厚さ13mm - 内容紹介 - フランスで300万部突破のカルト的料理絵本!クロック・ムッシュ、鶏のワイン煮……遊び心満載の44レシピ。ジャン・コクトー序文 - 著者プロフィール - ミシェル・オリヴェ (オリヴェ,ミシェル) (著/文) 1960年代から活躍するフランスの有名料理人。キュートなイラストレーションも手がけた本シリーズは仏で大ヒットし、親、子、孫3世代にわたって読み継がれている。 猫沢 エミ (ネコザワ エミ) (翻訳) ミュージシャン、文筆家、映画解説者、生活料理人。超実践型フランス語教室《にゃんフラ》主宰。著書に『ねこしき』『イオビエ』『パリ季記』など。パリ在住。

-

お菓子づくりは子どもの遊びです | ミシェル・オリヴェ, 猫沢 エミ(翻訳)

¥2,640

河出書房新社 2024年 ハードカバー 96ページ A4変型判 縦248mm 横218mm 厚さ12mm - 内容紹介 - フランスで300万部のカルト的料理絵本『料理は子どもの遊びです』お菓子版!まほうのケーキ、ココナツ岩…遊び心満載44レシピ。 - 著者プロフィール - ミシェル・オリヴェ (オリヴェ,ミシェル) (著/文) 1960年代から活躍するフランスの有名料理人。キュートなイラストレーションも手がけた本シリーズは仏で大ヒットし、親、子、孫3世代にわたって読み継がれている。 猫沢 エミ (ネコザワ エミ) (翻訳) ミュージシャン、文筆家、映画解説者、生活料理人。超実践型フランス語教室《にゃんフラ》主宰。著書に『ねこしき』『イオビエ』『パリ季記』など。パリ在住。

-

コンフィチュールづくりは子どもの遊びです | ミシェル・オリヴェ, 猫沢 エミ(翻訳)

¥2,640

河出書房新社 2024年 ハードカバー 88ページ A4変型判 縦247mm 横217mm 厚さ12mm - 内容紹介 - ★フランスでシリーズ300万部のイラスト入りクックブック ★コンフィチュール(フランス語で、パンのよき相棒ジャムのこと)編 ★キュートな訳文はパリ在住の人気文筆家『ねこしき』の猫沢エミ! いちご、メロン、ライム、バナナ、ミルク…かぼちゃやにんじんも! 旬のくだものや野菜で、 フランス風ジャム=コンフィチュールをつくってみよう! パンのおともだけでなく、ソースやドレッシングにも。 フランスらしいオシャレなイラストとやさしい説明。 下ごしらえや手順の工夫、スパイス使いで ひと味違ったフランス風のジャムが完成。 1963年の刊行開始から大人から子どもにまで愛される 料理本の大ベストセラー 35レシピ! 「フランスのうらごし器のこと」「ジュレってなあに?」等々 フランスと日本の食材や器材のちがいをかんがえた 猫沢エミによる《ポイント》解説入り 【もくじ】 あんずのコンフィチュール|あんずのジュレ|パイナップルのコンフィチュール|バナナのコンフィチュール|にんじんのコンフィチュール|セロリのコンフィチュール|さくらんぼのコンフィチュール|レモンのコンフィチュール|ライムのコンフィチュール|クレモンティーヌのコンフィチュール|かりんのコンフィチュール|かりんのジュレ|かりんのゼリー|いちじくのコンフィチュール|いちごのコンフィチュール|公爵夫人のいちごのコンフィチュール|フランボワーズのコンフィチュール|あずきのコンフィチュール|ミルクのコンフィチュール|くりのコンフィチュール|メロンのコンフィチュール|ネクタリンのコンフィチュール|オレンジのコンフィチュール|ピンクグレープフルーツのコンフィチュール|さつまいものコンフィチュール|もものコンフィチュール|洋なしのコンフィチュール|洋なしのはちみつ|りんごのジュレ りんごのマーマレード|かぼちゃのコンフィチュール|プラムのコンフィチュール|公爵夫人のプラムのコンフィチュール|おひさまのコンフィチュール|トマトのコンフィチュール - 著者プロフィール - ミシェル・オリヴェ (オリヴェ,ミシェル) (著) 1960年代から活躍するフランスの有名シェフ。イラストも手がけた本シリーズは大ヒット、半世紀にわたり読み継がれている。著書に『料理は子どもの遊びです』『お菓子づくりは子どもの遊びです』(猫沢エミ訳)。 猫沢 エミ (ネコザワ エミ) (訳) ミュージシャン、文筆家、生活料理人。仏語教室《にゃんフラ》主宰。著書に『ねこしき』『猫沢家の一族』など。訳書にミシェル・オリヴェ『料理は子どもの遊びです』『お菓子づくりは子どもの遊びです』。パリ在住。

-

あたらしい日常、料理|藤原 奈緒

¥1,980

山と渓谷社 2025年 ソフトカバー 128ページ A5判 - 内容紹介 - 料理家・藤原奈緒さんの初の書籍! 大人気商品、ふじわらのおいしいびん詰め「納豆辣油」のレシピ初公開! 東京から北海道と千葉へ、2拠点生活を始めるまでの料理とエッセイ。 料理は、あなたのお守りになる。クタクタな日こそ調味料に頼っておいしいごはんで自分を満たそう。 いつもの家庭のごはんをより手軽に、さらにおいしくという思いを込めたびん詰め調味料を手がける、料理家・藤原さんのエッセイとレシピをまとめた初めての書籍。 「毎日違うものを作らなくていい」「残り物でおいしいごはんを」「地元の野菜に頼る」「ていねいに作るとおいしい時間が長い」など。毎日がもっと楽に、楽しく料理できるようになる知恵をお伝えする1冊です。 一人暮らしの方や毎日仕事や家事、子育てを頑張っている人、おいしいものを食べるのが好きな人。 そんな人たちに、料理をするのが楽しくなって、自分を助けてくれるごはんの話を伝えます。 - 目次 - ■内容 はじめに はる ごはん、春菊、しらす、レモン塩、焼き海苔 ――レモンとしらす、海苔のおすし ブロッコリー、しめじ、いりこ、味噌 ――ブロッコリーとしめじの味噌汁 豚ひき肉、しめじ、ねぎ、白菜、卵 ――しめじと白菜のしゅうまい キャベツ、大豆、まつたけ、かつおだし、バター ――キャベツと煎り大豆のスープ スペアリブ煮豚、干ししいたけ戻し汁、いりこだし、中華麺 ――一期一会ラーメン 鯛、かぶ、うど、高菜、かつお菜、パクチー、レモン、塩 ――鯛のスープ なつ かつお、青じそ、すりごま、ごはん ――かつおのたたき 豚ひき肉、木綿豆腐、にんにく、しょうが、納豆辣油 ――麻婆豆腐 モロヘイヤ、パクチー、バジル、豚肉、きゅうり、稲庭うどん ――モロヘイヤ/ハーブのかき揚げ かれい、しょうが、めんつゆ ――かれいの煮つけ にら、ささみ、ゴーヤ、卵、納豆辣油 ――万能にらだれ 中華麺、納豆辣油 ――納豆辣油焼きそば あき たら、にんじん、キャベツ、かぶ、トマト ――たらと残り野菜のスープカレー かぶ、ちくわ、がんも、さつま揚げ ――さっと煮おでん 小松菜、しょうが、油揚げ ――小松菜とお揚げのナンプラー炒め 豚肉、きのこ、いんげん、キャベツ ――豚肉と野菜のせいろ蒸し ごはん、梅干し、海苔 ――おむすび まぐろ、たち、つぶ、かすべ ――旬のかんきつで作るぽんず ふゆ にんじん、たまねぎドレッシング ――にんじんフリット たら、じゃがいも、かぶ、白菜、ねぎ、牛乳 ――たらと白い野菜のチャウダー にんにく、たまねぎ、いりこ、パスタ、卵 ――にんにくとたまねぎのパスタ 長芋、ゆりね、梅干し ――長芋、ゆりね、梅干しのスープ 大根、なめこ、豚肉、みつば、白菜 ――なめこおろし鍋 じゃがいも、しいたけ、しめじ、まいたけ、にんにく、バター ――じゃがいものニョッキ バターときのこのソース 【コラム1】名もなき料理をおいしくする、ふじわらのおいしいびん詰め 【コラム2】台所をパワースポットに。自分を喜ばせるごはん作り 今、これから

-

台所が教えてくれたこと ようやくわかった料理のいろは|大平 一枝

¥1,980

平凡社 2025年 ソフトカバー 232ページ 四六判 - 内容紹介 - NHK「あさイチ」の「わたしの台所物語シリーズ」に出演中! 数々の台所を取材してきた著者が自身の人生を彩ってきた料理のいろはを綴るエッセイ集。 - 著者プロフィール - 大平 一枝 (オオダイラ カズエ) (著) 作家、エッセイスト。長野県生まれ。大量生産、大量消費の社会からこぼれ落ちるもの・こと・価値観をテーマに各誌紙に執筆。著書に『東京の台所』『男と女の台所』『もう、ビニール傘は買わない。』(平凡社)、『届かなかった手紙』(角川書店)、『あの人の宝物』(誠文堂新光社)、『新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく』(大和書房)ほか。「東京の台所2」(朝日新聞デジタル&w)、金曜エッセイ「あ、それ忘れてました(汗)」(北欧、暮らしの道具店)、「令和・かぞくの肖像」(OIL MAGAZINE)など連載多数。

-

Amy's Kitchen 山田詠美文学のレシピ | 山田 詠美(文), 今井 真実(料理)

¥2,860

左右社 2025年 ハードカバー 112ページ 四六判 - 内容紹介 - 今年でデビュー40周年を迎える小説家・山田詠美のデビュー作から2020年代の最新作までの作品に登場する料理を、人気料理家の今井真実がレシピで再現したフルカラーの贅沢な一冊。 『ベッドタイムアイズ』『ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー』『放課後の音符』『ぼくは勉強ができない』『A2Z』『風味絶佳』『珠玉の短編』『血も涙もある』『肌馬の系譜』ほか、熱血ポンちゃんシリーズのエッセイを含む22作品分の料理を年代ごとにセレクトし、たっぷりの引用とともに紹介します。巻末には山田詠美による書き下ろしエッセイ「おいしい顔って……」、著作リストを収録。年代順の構成で、山田詠美クロニクルとしても楽しめます。 舌だけではない部分で、情感の味わいを知ること。人が深みを増して行くために、大事なレッスンになるだろう。そして、そのことは、本当の意味での「おいしい顔」を作る。いえ、おいしさが顔に滲み出るのである。ーー山田詠美書き下ろしエッセイ「おいしい顔って……」より

-

新百姓 2号「米をくう」 | 一般社団法人新百姓(編集)

¥3,150

ている舎 2024年 ソフトカバー 254ぺージ B5変型判 縦242mm 横182mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 便利で安定した現在の米供給システムは、ありがたいもの。 しかし、効率のみを重視するあまり、稲作から炊飯まで、「米をくう」営みの中に溢れていた つくる喜びや楽しみも、失われてきたのではないでしょうか? 安定した米供給システムを土台にするからこそ、安心して、思いっきり「米をくう」で遊ぶ。 そんな新しい社会は、どうやったら実現できるのか? そんな想いのもと、本号では、 『まぁまぁマガジン』編集長で文筆家の服部みれいさん、 『米の日本史』などで知られる稲作文化研究の第一人者・佐藤洋一郎さん、 『小さな田んぼでイネづくり』などの著者で、石垣島で稲作に取り組む笹村出さんをはじめ、 常識に囚われずに、文明、テクノロジー、文化、技と知恵の各視点から、 「米をくう」を探究してきた先輩方との対話を通じて、新しいものの見方、最先端の問い、創造の余白に触れて参りました。 読めば、お米を釜で焚いてみたくなる。 読めば、自分で田んぼをやってみたくなる。 読めば、炊きたてのご飯がいつもの何倍も愛おしくなる。 そんな一冊になっていると思います。 また、奇しくも今年は米不足が話題となりました。 その意味でも、多くの方が「米をくう」への関心を高めているタイミングであり、興味を持っていただけるのでは、と考えております。 * * * * * * * * * * * * ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「なぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らせないのか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、 人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、それを単に敵として抗うのではなく、 その巨大なシステムすら遊び道具として活用する、 そんな新しい生き方を探究している人たちの 問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、 その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。 目次 017 Chapter 01 新百姓的考現学 020 どうすれば私たちは繋がりを取り戻せるだろうか? Korpi家の田植え 028 日々の暮らしから自分を解放するには? [インタビュー]服部みれいさん 044 ハッキンチェア 049 Chapter 02 特集 米をくう 1)文明と物語の視点から 060 そもそも人間にとって「米をくう」って何? [インタビュー]佐藤洋一郎さん 072 人類と「米をくう」のコンテキスト 076「米をくう」と人類 1「米をくう」の起源 / 2 畑作牧畜文明と稲作漁撈文明 3「米をくう」と世界の信仰 / 4「米をくう」の現状 5「米をくう」の品種と栽培方法 / 6 栄養源としての「米をくう」 7「米をくう」さまざまな調理法 086 「米をくう」で遊ぶ [数学の視点から] [寄稿]小林知樹さん 2)デザインと科学の視点から 094 どうすれば「米をくう」はもっと楽しくなるか? [インタビュー]日吉有為さん 106 「米をくう」で遊ぶ [デザインの視点から [寄稿]田中 淳さん 108 レベル別「米をくう」の道具 112 ハンドツール | アルファ米 116 「米をくう」と最先端テクノロジー 3) 道具と知恵の視点から 124 どうすれば「米をくう」をこの手でつくり出せるか? [インタビュー]笹村 出さん 142 「米をくう」の単位 146 「米をくう」の本質の探究者 福岡正信 150 「米をくう」10の型 154 一隅から | 藝術農民 4) 調和・喜び・からだの視点から 162 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?① [インタビュー]長坂潔暁さん 180 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?② [インタビュー]義本紀子さん 192 「米をくう」と日本の信仰 196 糸波の構造 | 田の神様ってなんだ? 204 いま、うしなわれつつある風景 | どぶろく祭り 208 23世紀の昔話 | おむすびころりん 212 道の具 | 五十嵐窯の鎬飯碗 216 YABABON [002号参考図書] 220 「米をくう」探究の旅 ツールガイド 236 編集後記「稲作は芸術だ」 239 Chapter 03 巻末付録 240 『新百姓』99のテーマ 242 新百姓、これまでの物語 / 『新百姓』と一緒に企んでください! 245 じぶん革命! Revolubon! 246 写真解説 250 新百姓1号取扱店 252 ご寄付のお願い&3373名限定会員募集のご案内 / 2号制作を支えてくれた寄付者の皆様

-

新百姓 1号「水をのむ」 View of Paradigmshifters | 一般社団法人新百姓(編集)

¥3,150

ている舎 2023年 ソフトカバー 250ぺージ B5変型判 縦242mm 横182mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 封じられた人間の創造性の解放を促す雑誌です。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、 人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介します。 毎号、「水をのむ」「米を食う」「カミを祭る」「遊戯をつくる」など、 古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、 その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。 * * * * * * * * * * * * 【発行部数限定制について】(1号は限定6,966冊) 『新百姓』は発行部数を限定し、増刷を行いません。 裏表紙に印字してある番号「123※/6966」は、「個体番号※総発行部数※」を示すことで、書籍の固有性と価値を証明します。 なお本書の内容自体は、WEBにて日英中3ヶ国語にて、無償で公開いたします。 このような発行部数限定制を導入した背景は、大好きなまちの書店と、そんな書店があるまちの景色を守りたいからです。 書籍自体の発行部数が限定されることで、まちの書店が「ここにしかないもの」のある貴重な場所になっていく。 これは、わたしたちにとって、つくっては余らせ、大量に捨てる現在の出版や流通のあり方とは違う、新しい出版と書店のあり方を模索する試みです。 新しい試みですので、なにかとご不便をおかけすることもあるかもしれません。 ともにこの企みの仲間として、楽しんでいただければ幸いです。 - 目次 - 006 新百姓宣言 027 Chapter1 新百姓的考現学 028 どうすれば都市をもっと自由に遊べるか? フラワーチャリ 036 システムの中でどうすれば冒険を楽しめるか? [インタビュー] 関野吉晴さん 052 ハッキンチェア 056 制服女史 063 Chapter2 特集 水をのむ 1) 文明と物語の視点から 076 そもそも人間にとって「水をのむ」って何? [インタビュー] 中沢新一さん 090 「水をのむ」の始まりって? [探究者へのQ&A] 山極壽一さん 092 人類と「水をのむ」のコンンテキスト 094 「水をのむ」と身体メカニズム 096 サイズ別 地球型生命系にとっての「水」の役割 2) デザインと科学の視点から 108 どうすれば誰もが「水をのむ」で遊べる未来をつくれるか? [インタビュー] 北川力さん 122 どうすれば自分たちで「水をのむ」の仕組みをつくれるか? [インタビュー] ヘンリー・グロガウさん 3) 調和・喜び・からだの視点から 140 どうすれば私たちは「水をのむ」を愛し、楽しめるか? [インタビュー] 牧野俊博さん 146 糸波の構造|若水取りってなんだ? 156 道の具|琉球ガラス 158 いま、うしなわれつつある風景|かばたの水を汲んで飲む 160 [寄稿] 詩人たちの「飲水」事情 施小煒さん 4) 道具と知恵の視点から 170 どうすれば「水をのむ」をこの手でつくり出せるか? [インタビュー] 小濱さん一家 184 「水をのむ」で健康な体をつくるには? [探究者へのQ&A] 森下克也さん 190 「水の器」探究地図 192 ハンドツール|Lifestraw & Sawyer 194 やってみた。|神田川の泥水を啜る 196 一隅から|オノ暮らし 205 Chapter3 新百姓の見方 206 人間の創造性を解放する『建築』って? [寄稿] 連勇太朗さん 208 23世紀の昔話|アリとキリギリス 212 YABABON [001号参考図書] 214 MUSIC / MOVIES 220 『新百姓』99のテーマ 222 なんで『新百姓』は99のテーマを探究するの? 232 新百姓に至る問いの変遷 234 「あなたは間違っていない」001号 編集後記にかえて 236 ヨハクの付録 244 写真解説

-

私たちの暮らしに生かせる 南極レシピ | 渡貫 淳子

¥1,760

家の光協会 2025年 ソフトカバー 112ぺージ A5判 - 内容紹介 - 食料価格の高騰が続くこの時代に、救世主のようなレシピ本! ごみに溢れる日本で、1人1人ができることはたくさんあります。 南極という極限の地で1年間、調理隊員として30人分の料理を作り続けた渡貫淳子さん。食材の追加調達はなし、ごみは一切捨てられない環境で、どのように食事を作っていたのでしょうか。その工夫やアイディアは、日本に暮らす私たちにも役立つことばかりです。 お金をかけずに上手に食材を使いきる方法、無駄なくごみを出さないリメイク料理、買い物に行かなくてもすむ食材の繰りまわし方、特別な材料は使わず、忙しい人でも簡単に作れるシンプルな家庭料理の数々。残りものをおいしく食べきれると心もスッキリ、気持ちよさにもつながります。 目次 第一章:毎日のごはん作りに役立つ南極レシピ 残りものカレー/煮ものの残りでちらしずし/炊き込みチャーハン/おさかなコロッケ/なんでも野菜のチヂミ/お総菜ケークサレ ほか 第二章:本当においしい冷凍野菜のレシピ 冷凍アボカド/冷凍揚げなす/冷凍枝豆/冷凍じゃがいも/冷凍かぼちゃ/冷凍とろろを使ったメニュー 第三章:缶詰と乾物のアイディアレシピ ツナ缶/さばの水煮缶/コーン缶/麩/ひじき/切り干し大根を使ったメニュー 第四章:捨てられがちな食材の活用レシピ 大根の皮、ブロッコリーの芯や葉/かぶの葉、大根の葉/長ねぎの青い部分/フルーツの皮や芯/かたくなったパン/しけったのり/天かすを使ったメニュー - 著者プロフィール - 渡貫 淳子 (ワタヌキ ジュンコ) (著) 第57次南極地域観測隊の調理隊員。30代後半に南極地域観測隊の調理隊員への夢を抱き、3度目のチャレンジで合格。昭和基地史上2人目の女性調理隊員(民間人では初)。南極でよく作っていた「悪魔のおにぎり」をモデルに、某コンビニチェーンが商品化したことでも注目される。

-

菓の辞典|長井史枝, いのうえ彩

¥1,650

雷鳥社 2022年 ハードカバー 256ページ 2.2 x 11.2 x 16 cm - 内容紹介 - ラムセス3世が親しんだであろうBC時代のものから、近現代のティラミスやパフェまで。 約130種類の西洋菓子の起源と痕跡を探り、描きおろしイラスト約100点とともに紹介。 お菓子一つひとつが持つストーリーを古代から現代へと並べて掲載。 ぺージをめくるたびに現代へと近づき、まるで「お菓子」で時代を旅する気分に。 ▶十字軍が遠征したり、王族の子女が他国に嫁いだりすると、もれなくお菓子文化が発展していた。 ▶人から人へ、国から国へ。「人が動けばお菓子も動く」だったのです。 「お菓子MAP」やお菓子にまつわる「人物index」、レシピやペアリングのページも。 目次 古代のお菓子たち 中世(5~14C) 001 古代の香りただよう濃厚な味わい ..............................................................................................................チーズケーキ P20 002 マフィアも虜にしたリコッタクリーム ...........................................................................................................カンノーリ P22 003 禁じられるほど美しい 復活祭のお菓子 ......................................................................................................カッサータ P24 004 チンギス・ハンも認めた滋養ケーキ.............................................................................................................パン・デピス P26 005 凸凹の格子模様がトレードマーク ........................................................................................ワッフル(ゴーフル) P28 006 お菓子作りの発展に大貢献したパン? ...............................................................................................................エショデ P32 007 タータンチェックは英国菓子のほこり ......................................................................................ショートブレッド P34 008 世界最古の”生命の“ クッキー .....................................................................................................................レープクーヘン P36 009 塩味から始まったフランス家庭菓子 ..............................................................................................................................フラン P38 010 ひと切れずつ食べながらクリスマスを待つ ...............................................................................................シュトレン P40 011 ローマ皇帝も魅せられたエレガントなケーキ ....................................................ガトー・ド・サヴォワ P42 012 サヴォイア家のフィンガービスケット .....................................サヴォイアルディ&ザバイオーネ P44 013 甘酸っぱい禁断の実のお菓子 ..............................................................................................................................アップルパイ P46 014 アーモンドが主役の白いゼリー ..................................................................................................................ブランマンジェ P48 近世(15~17C) 015 セザンヌの故郷に生まれた小さな銘菓 .................................................................................................................カリソン P52 016 ドーム型の大きなパン菓子 ..................................................................................................................................パネットーネ P54 017 古代から珍重された薬効ケーキ .................................................................................................ジンジャーブレッド P56 018 じっくりゆっくり焼いた年輪模様...........................................................................................................バウムクーヘン P57 019 決め手は修道士の真っ赤なリキュール .......................................................................ズッパ・イングレーゼ P58 020 建築家が作った初のセミフレッド .......................................................................................................................ズッコット P60 021 船上料理人が考案した蒸し料理 .........................................................................................................................................プリン P62 022 不名誉な名前の大人気デザート ............................................................................................................................トライフル P64 023 優雅な香りのヴィエノワズリー ........................................................................................................................ブリオッシュ P66 024 フランスで花開いたイタリアみやげ ...........................................................................................................................マカロン P68 025 ワインの産地に生まれた逸品 ...................................................................................................................................................カヌレ P72 026 悪酔いしないカーニバル菓子 ................................................................................クラプフェン&ボンボローニ P74 027 宗教心の詰まった小さな丸いパイ .................................................................................................................ミンス・パイ P76 028 エピファニーを祝う王様のお菓子 .............................................................................................ガレット・デ・ロワ P78 029 世界デビューしたアーモンドタルト .....................................................................................................アマンディーヌ P82 030 スプーンで割って食べれば幸せになる ................................................................................クレーム・ブリュレ P84 031 薄い生地で巻いたオーストリア銘菓 ..........................................................アプフェルシュトゥルーデル P86 032 主人の名をあげたアーモンド菓子 .......................................................................................................................プラリーヌ P88 033 修道女がつくった偶然の産物 .......................................................................................................スフォリア・テッラ P90 034 はじまりはクルミつきの丸い揚げ菓子 ..................................................................................................................ドーナツ P92 035 粥から生まれた王妃お気に入りのスイーツ ..................................................................................................クレープ P94 036 伝統のダークチェリージャムをはさんで ......................................................................................ガトー・バスク P96 037 その名は「クリーム入りキャベツ」 .....................................................................................................シュークリーム P98 038 歯がたたない固焼きビスケット .....................................カントゥッチ(ビスコッティ・ディ・プラート) P99 039 マリー・アントワネットご所望の朝食 ...........................................................................................................クグロフ P100 近代(18~19C) 040 抜群の汎用性はふたつの材料から........................................................................................................................メレンゲ P108 041 世間をザワつかせた愛の名前 ..........................................................................................................ピュイ・ダムール P110 042 ポルトガルの国民的菓子 ...................................................................................................................パステル・デ・ナタ P112 043 貝殻の形がまとうバターの芳香 .......................................................................................................................マドレーヌ P113 044 華やかな帽子をケーキに仕立てて .........................................................................................................シャルロット P114 045 パリ最古の菓子店の看板商品.................................................................................................................................................ババ P116 046 有名な型になった「できそこない」 .................................................................................................ガトー・マンケ P118 047 小さなシューで作るピエス・モンテ .......................................................................................クロカンブッシュ P120 048 ドイツ・バイエルン地方がルーツの冷菓 ......................................................................................................ババロア P122 049 じっくり時間をかけた栗の砂糖漬け .....................................................................................マロン・グラッセ P123 050 誰もが認めるチョコレートケーキの王様 ......................................................................................ザッハトルテ P124 051 命名はパン・菓子職人の__________守護聖人から ..................................................................................................サントノレ P126 052 美食家の名を冠したババの兄弟 ............................................................................................................................サバラン P128 053 パイの名は、椰子の葉、ハート、豚の耳......................................パルミエ(シュバインスオーレン) P130 054 パリジャン最愛のキュートなシュー菓子 ....................................................................................................エクレア P132 055 ブルダルー通りの大人気タルト ...........................................................................................タルト・ブルダルー P134 056 バターの香りに酔う小さな焼き菓子 .....................................................................................................................サブレ P136 057 シューを修道女の姿に模して.......................................................................................................................ルリジューズ P138 058 スコットランド生まれの愛され菓子 .................................................................................................................スコーン P140 059 チョコレートをはさんだ”貴婦人のキス“ .........................................................バーチ・ディ・ダーマ P144 060 名前の由来はアラビアの港町 ..................................................................................................................................................モカ P146 061 ブルターニュ産の有塩バターをたっぷり .........................................................................クイニー・アマン P148 062 シンプルが基本のバターケーキ ...........................................................................................................カトル・カール P149 063 創作は敬愛する英国女王のため ...............................................ヴィクトリアサンドイッチケーキ P150 064 ”千枚の葉“ という詩的な名前 ...........................................................................................................................ミルフイユ P152 065 歌姫お気に入りの天国の味 ..................................................................................................トルタ・パラディーゾ P154 066 ヴィクトリア時代の市松模様のお菓子 ..............................................................バッテンバーグケーキ P156 067 映えるお菓子の考案は出張料理人 .......................................................................................................ヴァシュラン P158 068 「金の延べ棒」の味を堪能して ..............................................フィナンシェ&ヴィジタンディーヌ P160 069 車輪を模したリングシュー .......................................................................................................................パリ・ブレスト P162 070 再現困難なエスコフィエの逸品 ...........................................................................................................ピーチ・メルバ P164 071 英国皇太子が命名した炎のデザート .....................................................................クレープ・シュゼット P166 072 コーヒーと好相性の濃厚ケーキ ......................................................................................................................ブラウニー P168 073 逆さまにして完成する飴色タルト ....................................................................................................タルト・タタン P169 074 カスタードの海にメレンゲの島 ............................イル・フロッタント(ウー・ア・ラ・ネージュ) P170 075 薪型のケーキを食べてミサを待つ ..........................................................................ビュッシュ・ド・ノエル P172 076 パンとスイーツ、ふたつの顔 ......................................................................................................アメリカンマフィン P174 077 飲み物を奪われた人々の苦肉のアイデア..................................................................................................サンデー P176 078 フランス発祥の「最中」的な洋菓子 .................................................................................................ダッコワーズ P178 079 イギリスの伝統的なクリスマス菓子 ...................................................................クリスマス・プディング P180 080 甘酸っぱいクリームにメレンゲをたっぷり ............................................................レモンメレンゲパイ P182 081 港町で生まれたマーマレードの副産物 .......................................................................ダンディー・ケーキ P184 082 イギリス名門校の大らかなデザート ............................................................................................イートン・メス P186 083 イギリスの真っ赤な夏のごちそう ......................................................................................サマー・プディング P188 084 祖先は古代の咳止めキャンディー.................................................................................................................マシュマロ P190__ 現代(20C~) 085 ヨーロッパの最高峰に思いを馳せて ..........................................................................................................モンブラン P198 086 ルーツは酪農家のごちそう ...........................................................................................................クレメ・ダンジュー P200 087 バレリーナのプリンは恋人のため ......................................................................................................パンナ・コッタ P202 088 アル・カポネ一味が賞賛したお菓子 ................................................................................トルタ・カプレーゼ P204 089 ケーキの王様は日本オリジナル .........................................................................................................ショートケーキ P206 090 モチーフは世界的バレリーナのチュチュ .............................................................................................パヴロヴァ P208 091 ドイツの黒い森のケーキ ......シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ(フォレ・ノワール) P210 092 20 年間ベールに包まれていたレシピ .............................................................................................シフォンケーキ P212 093 アメリカ生まれの人気ナンバーワンクッキー ........................チョコレートチップクッキー P213 094 老舗ホテルから生まれた名作デザート ...........................................................プリン・ア・ラ・モード P214 095 イギリス政府が推した野菜ケーキ ..........................................................................................キャロットケーキ P216 096 大女優が命名した南仏のタルト ..........................................................................................................トロペジェンヌ P218 097 優雅さはモナ・リザの微笑みのごとく ..................................................................................................................オペラ P220 098 元気になれるイタリアンスイーツ ..................................................................................................................ティラミス P222 099 赤いいちごをパリのバラに見立てて ....................................................................................................................フレジエ P224 100 完全完璧なコールドデザート ..........................................................................................................................................パフェ P226 はじめに P2 いろいろなワッフル 作り方、食べ方、形の違い P30 フランス各地のマカロン 由来と特徴 P70 ガレット・デ・ロワの模様(レイエ) 自然のモチーフに願いを込めて P80 アフタヌーン・ティーの楽しみ方 由来と知っておきたいマナー P142 Column 1 人物index P102 2 氷菓 P192 3 チョコレート P194 発酵菓子とワイン アレンジレシピとペアリング P229 お菓子MAP P236 おわりに P244 INDEX P247 BIBLIOGRAPHY P252 前書きなど はじめに アマンドのリングシュークリームは、いつも忘れた頃にわが 家にやってきた。夜半前の父のみやげに困惑しつつ、家族でたっ ぷりのダブルクリームを頬張る至福。「生菓子は食べてしまわ ないと」と、誰かが粉糖まみれの口で言い訳したが、お菓子に は少しの罪悪感など瞬時に払拭する力があった。嗜好はさて おき、お菓子ほど然もない記憶を朗らかに残す食べ物はないと 思う。ネガティブな感情も、それなりに和らげてくれるからあ りがたい。私たちが生まれて初めて惹かれる味は「母乳」に感 じる「甘味」だというが、それも納得する。甘味は人生の折節 や喜怒哀楽にふさわしい特別な味なのだ。 仕事で食べ物に関わるようになった頃は、何よりも新しい味 や情報を見つけることにワクワクしていた。しかし、興味の方 向は歳なりに軌道修正されてきた。今は、既存のものを探って 魅力をひとつふたつと発見し、それを肴に味わい直すのが心地 いい。最新のスイーツ情報や革新的なレシピを発見するわけで もない、このスローな愉しみを共有していただけるなら嬉しい。 本書では、130あまりのお菓子の起源と形跡を探って『菓 の辞典』なりの順番で紹介している。できれば誕生順にと考え たが、残念ながらお菓子に出生届はない。それでもいくつかに は誕生の記述があり、他に口伝により認知されてきたもの、何 かのきっかけで突如脚光を浴び、あるいは改名や改良されて出 現したものなど、お菓子がたどってきた道は千差万別だ。その 一つ一つの運命に思いを寄せながら、数多ある逸話の一端と、 関わる話題を「世界の菓史」として紹介しようと思う。 本書を手にとって下さったみなさんのおやつの時間、幸せな 味覚の一片のスパイスになることを願って。 著者プロフィール 長井史枝 (ナガイフミエ) (著) ライター。2007年、リトルプレス『Bon Anppétit』 を立ち上げ取材・執筆活動を始める。スイーツ・ 料理のレシピ本制作に多く関わるほか、人物イ ンタビューや店舗取材も手がける。野菜ソムリエ。 著書に『田舎・郊外でお店、はじめました。』、 『菜の辞典』(雷鳥社)、関連書籍に『オープンサ ンドレシピブック』、『スイーツ便利百科』(誠文 堂新光社)、『Café Lisetteのお菓子』(エンターブ レイン)など。 いのうえ彩 (イノウエアヤ) (著) 京都府出身。美術工芸高校で日本画を3年間学 び、渡米。カリフォルニア州立大学の芸術学部 を卒業。帰国後はフリーランスとしてイラストと デザイン制作を行う。長年の憧れであった「ガ リ版(謄写版)」を入手して以来、その特徴的な 線に魅了される日々を送る。主にガリ版で原画を 描き、それを元に、自らデザイン制作なども行う。 www.ayaipaper.jp

-

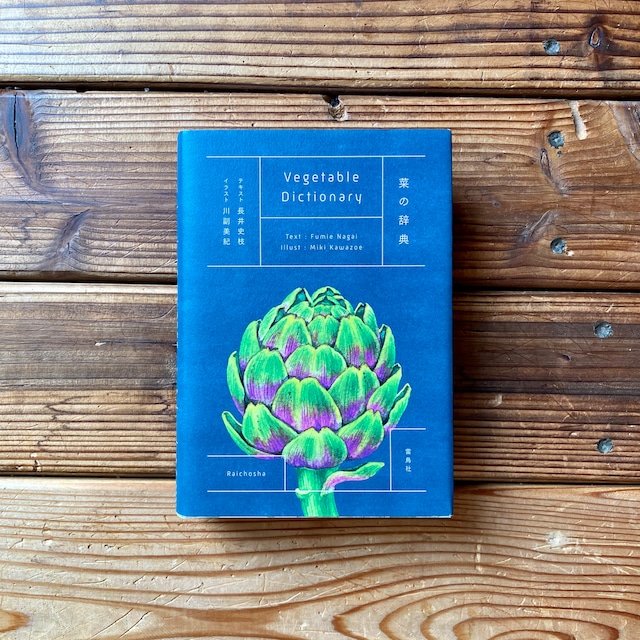

菜の辞典 | 長井史枝, 川副美紀 (イラスト)

¥1,650

雷鳥社 2019年 ハードカバー 320ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 1年中目にするものから、ちょっと珍しいものまで、約180種の野菜を、美しいイラストとともに紹介。旬の時期・選び方・保存方法・食べ方・栄養素・効能効果なども端的に掲載。辞典シリーズらしいオシャレさ、可愛らしさはそのままに、実用としての使いやすさも兼ね備えた1冊です。 目次 はじめに この本の使い方 各栄養素のはたらきと食事摂取基準 からだを癒す野菜 ベジブロス インデックス - プロフィール - 長井史枝 (ナガイフミエ) (著/文) ライター。野菜ソムリエ。リトルプレス『BonAppétit』発行人。人物インタビューや店舗取材のほか、料理・スイーツのレシピ本制作にも多く関わる。著書に『田舎・郊外でお店、はじめました。』(雷鳥社)、関連書籍に『オープンサンドレシピブック』(誠文堂新光社)など。 川副美紀 (カワゾエミキ) (イラスト) イラストレーター。女子美術大学産業デザイン科卒。植物・ガーデニング・料理・スイーツ・インテリアなど、生活の身近な情景を描く。著書に『ケーキ物語』『クッキー物語』(講談社)、『あかちゃんスイートメモリー』(梧桐書院)など。

-

食の本 ある料理人の読書録 | 稲田 俊輔

¥1,067

集英社 2025年 集英社新書 ソフトカバー 224ぺージ 新書判 縦173mm 横106mm 厚さ11mm - 内容紹介 - 人生に必要なことはすべて「食べ物の本」が教えてくれた――。 読めば読むほど未知なる世界を味わえる究極の25作品。 食べるだけが「食」じゃない! 未曾有のコロナ禍を経て、誰もが食卓の囲み方や外食産業のあり方など食生活について一度は考え、見つめ直した今日だからこそ、食とともに生きるための羅針盤が必要だ。 料理人であり実業家であり文筆家でもある、自称「活字中毒」の著者が、小説からエッセイ、漫画にいたるまで、食べ物にまつわる古今東西の25作品を厳選。 仕事観や死生観にも影響しうる「食の名著」の読みどころを考察し、作者の世界と自身の人生を交錯させながら、食を〈読んで〉味わう醍醐味を綴る。 【作品リスト】 水上 勉『土を喰う日々』 平野紗季子『生まれた時からアルデンテ』 土井善晴『一汁一菜でよいという提案』 東海林さだお『タコの丸かじり』 檀 一雄『檀流クッキング』 近代食文化研究会『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』 玉村豊男『料理の四面体』 野瀬泰申『食は「県民性」では語れない』 三浦哲哉『自炊者になるための26週』 加藤政洋/〈味覚地図〉研究会『京都食堂探究』 原田ひ香『喫茶おじさん』 千早 茜『わるい食べもの』 ダン・ジュラフスキー/[訳] 小野木明恵『ペルシア王は「天ぷら」がお好き?』 畑中三応子『ファッションフード、あります。』 上原善広『被差別の食卓』 吉田戦車『忍風! 肉とめし 1』 西村 淳『面白南極料理人』 岡根谷実里『世界の食卓から社会が見える』 池波正太郎『むかしの味』 鯖田豊之『肉食の思想』 久部緑郎/河合 単『ラーメン発見伝 1』・『らーめん再遊記 1』 辺見 庸『もの食う人びと』 新保信長『食堂生まれ、外食育ち』 柚木麻子『あいにくあんたのためじゃない』 森 茉莉/[編] 早川暢子『貧乏サヴァラン』 【著者プロフィール】 料理人、文筆家。 鹿児島県生まれ。 京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。南インド料理専門店「エリックサウス」をはじめ、和食、ビストロなど、幅広いジャンルの飲食店の展開やメニュー開発を手がける。 レシピ本から随筆まで、あらゆる角度から食を探求する書き手としても活躍。 著書に『おいしいもので できている』『お客さん物語』『異国の味』『料理人という仕事』ほか多数。

-

たべるたのしみ 改訂文庫版 | 甲斐 みのり

¥770

SOLD OUT

サンクチュアリ・パブリッシング 2025年 ソフトカバー 256ぺージ 文庫判 - 内容紹介 - 人気文筆家・甲斐みのりが、永遠に輝き続けるおいしい味の記憶を綴った54の物語。

-

最小限の材料でおいしく作る9のこつ | ウー・ウェン

¥1,760

大和書房 2025年 ソフトカバー 208ぺージ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ14mm - 内容紹介 - ・・・・・・・・・・・・・・・ 長澤まさみさん推薦! 「焦らず、ひとつずつ、ページをめくればおいしさの秘密があふれてくる。 私の料理には、大好きなウーちゃまのレシピが欠かせないのです」 ・・・・・・・・・・・・・・・ シンプルだから、極上の味になる 同じ材料でも、ウー・ウェンさんの手にかかると、とびきりおいしい料理になる。それはなぜでしょう。切り方、火の入れ方、調味料を加える順番、そして今の季節に何を食べるかーーおいしさにはすべて理由があります。 本書では、そんな料理のコツと考え方を、知っておきたい9の勘所に落とし込んで紹介していきます。 365日でも食べたい、からだが喜ぶごはん作りの秘訣が一冊に。 1 春の野菜はレシピなしで食べましょう 2 旬の野菜なら、あっという間にスープができます 3 ねぎ油は、料理をおいしくする万能調味料です 4 焼きそばは麺を食べるもの、チャーハンはご飯を食べるもの 5 究極にシンプルでおいしい炒め物を作るこつ 6 肉は、とにかく蒸しましょう 7 おいしさの隠し味「黒酢」を使いましょう 8 「肉みそ」があればすぐにごはんにできます 9 小麦粉とお湯だけで「春餅」を作りましょう - 著者プロフィール - ウー・ウェン (ウー ウェン) (著) 中国・北京で生まれ育つ。ウー・ウェンクッキングサロン主宰。1990年に来日。友人、知人にふるまった中国家庭料理が評判となり、 年にクッキングサロンを開設。医食同源に根ざした料理とともに中国の暮らしや文化を伝えている。著書に『本当に大事なことはほんの少し 料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』『10品を繰り返し作りましょう わたしの大事な料理の話』(ともに大和書房)、『ウー・ウェンの麺ごはん』『ウー・ ウェンの100gで作る北京小麦粉料理』(ともに高橋書店)、『ウー・ウェンの毎日黒酢』(講談社)など多数。

-

おいしくってありがとう 味な副音声の本 | 平野 紗季子

¥2,310

河出書房新社 2025年 ソフトカバー 296ぺージ 四六判 縦188mm 横129mm 厚さ23mm - 内容紹介 - フードエッセイスト平野紗季子による人気ポッドキャスト、 『味な副音声 ~ voice of food ~』待望の書籍化! 配信200回を迎える膨大なエピソードから生まれた、愛おしくて新しい「食」のパワーワード集。あらゆる語彙を駆使して語られる、食べものの魅力をたっぷり詰め込んだ一冊です。 本書に登場するゲスト(掲載順) 稲田俊輔/渡辺康啓/田辺智加(ぼる塾)/?濱ねる/?谷川あかり/高山都/吉岡里帆/麻布競馬場/福田里香/鈴木ジェロニモ/ゆっきゅん/くどうれいん/生江史伸/平野レミ/稲田俊輔/鶴見昂/大?進/ハマ・オカモト/古舘佑太郎/湯澤規子/蓮見翔(ダウ90000)/在原みゆ紀/関祐介/柚木麻子/金田泰明 (モスフードサービス)/伊藤まさこ - 著者プロフィール - 平野 紗季子 (ヒラノ サキコ) (著) 1991年、福岡県生まれ。フードエッセイスト、フードディレクター。著書に『生まれた時からアルデンテ』、『私は散歩とごはんが好き(犬かよ)。』、『味な店 完全版』、『ショートケーキは背中から』など。

-

作家とおやつ | 平凡社編集部

¥2,200

平凡社 2025年 ソフトカバー 288ぺージ B6変型判 - 内容紹介 - 毎日の気どらないおやつ、通い慣れた名店の逸品、幼いころ大好きだった忘れられないお菓子……。文豪や現代の人気作家、料理家、漫画家らによるエッセイ、詩、漫画、写真資料など59篇を収録。 【収録作品(掲載順)】 1 おやつの美学 いい時間のつくりかた 長田弘 ゴマじるこの作り方 平塚らいてう 氷 円地文子 窮屈 内田百けん 食は三代 わが思い出の玉子焼き 玉村豊男 『ふるさとの菓子』より 中村汀女 日本菓子と西洋菓子 広津和郎 『陰翳礼讃』より 谷崎潤一郎 第三十七課 お茶時(テイータイム) 岡本かの子 『仰臥漫録』より 正岡子規 ラムネ 徳川夢声 カキ氷とアイスクリーム より 井上ひさし デザート 林望 無考えなこびと 村上春樹 夢のおやつ 角田光代 『桐の花 抒情歌集』より 北原白秋 お茶の時間 水木しげる 2 名店のあの味を 粟ぜんざい──神田〔竹むら〕 池波正太郎 豆と寒天の面白さ 安岡章太郎 蜜豆のはなし 吉行淳之介 大正十二(一九二三)年八月十三日 谷口喜作宛書簡 芥川龍之介 ハート型のビスケット 森三千代 巴里点心舗 木下杢太郎 『日本郷土菓子図譜』全三巻 より 武井武雄 冬は今川焼きを売り夏は百姓/夢屋エレジー 深沢七郎 コウシロウのお菓子 小川糸 わがし いしいしんじ 菓子の楽しみ 弘前・旭松堂「バナナ最中」 土井善晴 梅屋敷 福田屋 若菜晃子 鯛焼きの踊り食い 岡本仁 赤福先輩、相変わらずマジこしてますね! カレー沢薫 3 菓子はノスタルジィ 甘いもの 増谷和子 カステーラ・ノスタルジア 江戸川乱歩 甘党 杉山龍丸 今川焼とお輝ちゃん 沢村貞子 甘い話 岸田國士 父のせつないたい焼き 吉本隆明 小さな白い鳩 立原えりか 図書室とコッペパン 小川洋子 忘れられない味2 森絵都 焼きいもと焼き栗 ウー・ウェン サクマドロップスとポッキー 伊藤まさこ 「うまい棒」にも若ぶる私 伊藤理佐 4 甘味いまむかし 縁日の思い出、ゲンゴロードーナツ 甘糟幸子 それでも飲まずにいられない より 開高健 マロン・グラッセの教え 獅子文六 金平糖 寺田寅彦 バナナ 堀口大學 願望の菓子 宇野千代 菓子の思い出 尾崎士郎 「汗に濡れつつ」より 石川啄木 菓子と文明との関係を論ず 佐藤春夫 茶菓漫談 木村荘八 買食い 片山廣子 アイスクリーム博士 長新太 いちごの風合 田辺聖子 お菓子の国のカスタード姫 片山令子 民芸おやつ 福田里香 最期に食べるもの 平松洋子