-

裸の大地 第一部 狩りと漂泊 | 角幡 唯介

¥858

集英社 2025年 集英社文庫 ソフトカバー 328ページ 文庫判 縦152mm 横105mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 『極夜行』後、再び旅する一人と一匹に、いったい何が起こったか。 GPSのない暗黒世界の探検で、日本のノンフィクション界に衝撃を与えた著者の新たなる挑戦! 探検家はなぜ過酷な漂泊行にのぞんだのか。未来予期のない世界を通じ、人間性の始原に迫る新シリーズの第一作です。 「この旅で、私は本当に変わってしまった。覚醒し、物の見方が一変し、私の人格は焼き焦がれるように変状した」―――本文より <目次> 四十三歳の落とし穴 裸の山 狩りを前提とした旅 オールドルート いい土地の発見 見えない一線 最後の獲物 新しい旅のはじまり 文庫版あとがき 解説 服部文祥 著者プロフィール 角幡唯介(かくはた・ゆうすけ) 1976年北海道生まれ。早稲田大学探検部OB。2010年『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』で第8回開高健ノンフィクション賞受賞、11年同作で第42回大宅壮一ノンフィクション賞、第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。12年『雪男は向こうからやって来た』で第31回新田次郎文学賞、13年『アグルーカの行方 129人全員死亡、フランクリン隊が見た北極』で第35回講談社ノンフィクション賞、15年『探検家の日々本本』で第69回毎日出版文化賞書評賞、18年『極夜行』で第1回Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞、第45回大佛次郎賞を受賞。他の著書に『新・冒険論』『極夜行前』などがある。

-

深海の地図をつくる 五大洋の底をめぐる命がけの競争 | ローラ トレザウェイ, 尼丁 千津子(訳)

¥2,970

柏書房 2025年 ソフトカバー 439ページ 四六判 - 内容紹介 - 海は、探検と収奪に満ちている――! ★『サイエンス・ニュース』2023年ベストブック ★『グローブ・アンド・メール』2023年ベストノンフィクション ★「必読の書。[…]すべてが非常に読みやすく、そして深く不吉な内容だ。」 ――サイモン・ウィンチェスター、『世界を変えた地図』著者(『ニューヨーク・タイムズ・ブックレビュー』より) ★「魅惑的な海の物語。息をのむ冒険、ハイリスクの探検、政治的陰謀が詰まっている。トレザウェイは私たちを海の底へと導き、なぜそこがそれほど重要かを巧みに示している。」 ――ヘレン・スケールズ、『深海学』著者 【概要】 地球の表面積の約70%を覆っている海。その海底に目を向けると、2020年代初頭までに4分の1程度しかマッピングされておらず、ほとんどが海岸線近くの浅い海に偏っている。海底の4分の3は、未調査のままなのだ。 “一般的な世界地図は、この地球がすべてマッピングされているという印象を与えがちだ。私は子どものとき地球儀を見ながら、北アメリカのロッキー山脈やアジアのヒマラヤ山脈を表す出っ張りを指でなぞっていたのを覚えている。一方の海はというと、すべすべで何もない青色で示されていた。あの頃は、陸の激しい凹凸が海との境界で終わっていることに何の違和感もなかった。あの滑らかな面は水を表していると、当時の私は思っていたのだろうか? おそらく、何も考えていなかったのだろう。だが、陸の地形の隆起や沈降の激しさが海面下でも続いているはずだということは、今の私にははっきりとわかる。”(第一章 深海を目指す探検) そして現在、2030年までに「全世界を網羅する完全な海底地形図」を作成するという壮大なプロジェクトが進んでいる。 五大洋の最深部を目指す探検家、北極圏の空白を埋めるイヌイットの猟師、メキシコ湾で潜水する考古学者、大量の水上ドローン、地形の命名と領土問題、情報を秘匿する国家、企業の採掘に抗う活動家たち…… 本書は、欲望渦巻く現場に、受賞歴のある環境・海洋ジャーナリストが迫った一冊だ。 “私がノーチラス号でレナート・ケインの横に座っていたときに、はっきりとわかった真実が一つある。それは、地球の海底地形図は、完成させようと思えば今すぐにでも可能だということだ。それどころか、私たちは完成させるためのツールや技術を、すでに何十年も前に手に入れていた。では、なぜ完成していないのか?”(序章) 今、私たちの足元で起きていることすべてがわかる、壮大な海洋ノンフィクション! - 目次 - 序章 第一章 深海を目指す探検 第二章 船を探す 第三章 大西洋の最深部を目指して 第四章 マリー・サープ、そして世界を変えた地図の話 第五章 地球上で最も孤独な海 第六章 海底を命名して権利を主張するには 第七章 北極海の地図をクラウドソーシングする 第八章 海のロボット革命 第九章 埋もれた歴史 第一〇章 深海底を掘る 第一一章 深海底へ、そしてその先へ 終章 原注 推薦図書 - 著者プロフィール - ローラ トレザウェイ (ローラ トレザウェイ) (著) 受賞歴もある環境・海洋ジャーナリストで、著作にThe Imperiled Ocean: Human Stories from a Changing Sea(『危険にさらされている海洋――変化する海での人間の物語』)がある。2020年、カナダ・ライターズ・トラスト新人賞を受賞。これまで『ウォール・ストリート・ジャーナル』『スミソニアン』『クーリエ・アンテルナショナル』『ガーディアン』『ウォルラス』『アトランティック』『グローブ・アンド・メール』『ハカイマガジン』『カナディアン・ジオグラフィック』で特集記事などの掲載歴があり、全国のマスメディアから多くの依頼が寄せられている。また、カナダのバンクーバー水族館のライター兼編集者を務めていた経験もある。文芸創作(クリエイティブ・ライティング)の分野で、ブリティッシュコロンビア大学芸術修士号を取得。現在はオンタリオ州のシェリダン・カレッジで、クリエイティブ・ノンフィクションを教えている。 尼丁 千津子 (アマチョウ チヅコ) (訳) 英語翻訳者。神戸大学理学部数学科卒業。主な訳書に『「ユーザーフレンドリー」全史――世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則』、『教養としてのAI講義 ビジネスパーソンも知っておくべき「人工知能」の基礎知識』、『馬のこころ――脳科学者が解説するコミュニケーションガイド』『マッキンゼー CEOエクセレンス――一流経営者の要件』、『限られた時間を超える方法』など。

-

マインド・エベレスト Mind Everest | 関 健作

¥2,500

Type Slowly 2025年 ソフトカバー 168ページ A5変形判 縦196mm 横150mm 厚さ14mm - 内容紹介 - エベレスト登頂に成功した写真家による絵日記 「世界一の稜線をこの目で見たい」 40歳、仕事も家庭も不満はない。 ただ、エベレストへの憧れだけがどうしても消えなかった。 登頂を決意したその日から山頂アタック当日まで、 溢れ出る感情とイメージを毎日ノートに綴った 4か月間の絵日記。 「エベレストに登る。そして、必ず生きて帰ってくる」 資金集め、日々のトレーニング、家族への思い。 準備を尽くしても消えない不安、現場での予期せぬトラブル。 それでも見たい未知の景色。 毎日エベレストを描き続けることで浮かび上がってきた 僕の心の中ーーMind Everest - 前書きなど - 「いつかっていつ?」 エベレストの挑戦は妻のこんな一言からはじまった。 「いつかはエベレストに登ってみたい」学生時代から憧れている山の話をすることがあった。ある日、エベレストの話しをしていると、冒頭の言葉が返ってきた。彼女の言葉はまるで銃口を突きつけられているように鋭かった。それが冗談ではなく真剣なものだと察したからだ。「あなたはもう若くない。本気でエベレストに登りたいのなら今がいちばん若い時。行くなら今しかないでしょ」というのだ。たくさんの言い訳が胸の奥から次々と湧き出てきた。「お金ないでしょ、エベレスト登山にいくらかかると思っているんだ? 登山に2か月という期間が必要。その間仕事なしでどうやって家族を養うんだよ? 死ぬリスクだってある。もし死んだら君と娘はどうやって生きていくんだ?」そんな言葉たちだ。その根っこには得体のしれない大きな恐怖が渦巻いていた。それでも妻はまっすぐに「今年だったら応援するよ」と僕に伝えてくれたのだ。諦める理由はいくらでも出てくる。けれどこの機会を逃したら一生エベレストには登れないだろう。恐怖以上の大きな憧れが私を突き動かした。 2024年1月、エベレストの登山を決めた。「登る」と決めた瞬間から胸の中には不安や恐怖、様々な感情が溢れ出した。夢の中に何度も出てくるエベレストのことを考えると鼓動が高鳴り、体温が上がっていくのを感じる。とめどなく浮かんでくる膨大なイメージと言葉をノートに綴った。何かに昇華しなければこの興奮を抑えることができなかったのだ。 浮かんでは綴り、想いを書き、憧れの山を描いた。登頂までの日々をただただ記録していった。その時間を重ね、自分の気持ちと向き合い続けたら、自分の心がどのように変化するのか、それを知りたくて続けたのがこの絵日記「Mind Everest」である。 - 著者プロフィール - 関 健作 (セキ ケンサク) (著) 1983年千葉県生まれ。順天堂大学在学中に中国側・ネパール側のエベレストベースキャンプを訪れ、ヒマラヤに魅了される。大学卒業後の2007年から3年間、ヒマラヤ山脈の国・ブータンで教員として勤務。その経験をきっかけに、2011年よりフォトグラファーとして活動を開始。ヒマラヤの国々を中心に撮影を続けている。 第13回「名取洋之助写真賞」、APAアワード2017文部科学大臣賞などを受賞。著作に『ブータンの笑顔 新米教師が、ブータンの子どもたちと過ごした3年間』などがある。 2024年5月13日、念願だったエベレストに登頂。 https://www.kensakuseki-photoworks.com

-

図解でわかる14歳からの自然災害と防災 | 社会応援ネットワーク

¥1,650

太田出版 2022年 ソフトカバー 96ページ 25.7 x 18.2 x 0.8 cm - 内容紹介 - 「エレベーターで地震にあったら?」 「ペットも避難所に連れて行っていい?」 こんな時、どうしたらいいんだろう? 日頃の備えから、被災時の対応のしかたまで、 身近で素朴な疑問に専門家がこたえます。 今日から使える知識やテクニックが盛りだくさん! 学級文庫や防災教育、教職員勉強会、地域の防災訓練、授業などに最適な1冊! 「マグニチュードと震度ってどう違うの?」 「富士山って、噴火するの?」 「障がいのあるきょうだいがいます」 「自宅避難中に断水。トイレは?」 「被災地を支援したい」 Q&A方式で読みやすい! わかりやすい! 中高生から特にリクエストの多かった質問から、 防災を“自分ごと"として考えてみよう。 【もくじ】 ●はじめに 災害と向き合う ●PART1 その時、こう動こう 緊急地震速報の音がこわいんだけど…。 地震が来た! どうしよう? エレベーターで地震にあったら、閉じ込められちゃうのかな? 家に帰る途中で大きなゆれ! こんな時、どうしよう? 地震で電車が止まって帰れない。どうしよう? 家族バラバラで連絡も取れない。どうしたらいい? 災害が起きても、家で過ごすことができるの? 余震がこわい。でも、おふろには入っておきたい。大丈夫かな? ●PART2 避難生活に備えよう 自宅避難中に断水。トイレはどうすればいい? 避難所ではどんなことに困るの? 避難する時、何を持っていけばいい?みんなはどうしているの? 避難場所と避難所って、どう違うの? 大きな地震があったら、避難所に行くことになるの? 足腰の弱いおばあちゃんと2人きりで地震にあったらどうしよう? 避難所のトイレのイメージ最悪だけど、大丈夫なの? ペットも家族だから、避難所に連れて行ってもいい? ●PART3 災害の仕組みを知ろう 日本は昔からこんなに災害が多かったの? 「この地震による津波の心配は…」って、よくTVでみるけれど…。 TVでよく専門家が使っているマグニチュードと震度って、どう違うの? 富士山って、噴火するの? 海外ってハリケーンや水害が多いイメージなんだけど…。 日本の避難所や仮設住宅ってすごくしょぼいけど、海外もあんな風なの? 災害映像をみると自然がこわくなる。あんな自然を相手に、防災できるの? 災害や防災をテーマにした本や映画ってあるのかな? ●PART4 判断できるようになろう 被災するかもしれない、ということを実感できない。 防災っていえば地震対策が多いけど、私は大雨対策のことも知りたい。 大雨の時、避難するべきか迷う。どう判断すればいい? もしもの時に役立つ情報、調べ方が知りたい。 耳が聞こえない私にも、災害の時にできることってあるかな? とっさの時に、足りないものはどうやって補えばいいの? 現地には行けないけど、被災地を支援したいな…。 自分がもし被災したらと思うと、こわい。 ●Column 災害を語る 1 雁部那由多 2 小島汀 3 末永寿宣 4 齋藤幸男 ●終わりに 自分ができることからはじめましょう

-

新百姓 2号「米をくう」 | 一般社団法人新百姓(編集)

¥3,150

ている舎 2024年 ソフトカバー 254ぺージ B5変型判 縦242mm 横182mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 便利で安定した現在の米供給システムは、ありがたいもの。 しかし、効率のみを重視するあまり、稲作から炊飯まで、「米をくう」営みの中に溢れていた つくる喜びや楽しみも、失われてきたのではないでしょうか? 安定した米供給システムを土台にするからこそ、安心して、思いっきり「米をくう」で遊ぶ。 そんな新しい社会は、どうやったら実現できるのか? そんな想いのもと、本号では、 『まぁまぁマガジン』編集長で文筆家の服部みれいさん、 『米の日本史』などで知られる稲作文化研究の第一人者・佐藤洋一郎さん、 『小さな田んぼでイネづくり』などの著者で、石垣島で稲作に取り組む笹村出さんをはじめ、 常識に囚われずに、文明、テクノロジー、文化、技と知恵の各視点から、 「米をくう」を探究してきた先輩方との対話を通じて、新しいものの見方、最先端の問い、創造の余白に触れて参りました。 読めば、お米を釜で焚いてみたくなる。 読めば、自分で田んぼをやってみたくなる。 読めば、炊きたてのご飯がいつもの何倍も愛おしくなる。 そんな一冊になっていると思います。 また、奇しくも今年は米不足が話題となりました。 その意味でも、多くの方が「米をくう」への関心を高めているタイミングであり、興味を持っていただけるのでは、と考えております。 * * * * * * * * * * * * ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「なぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らせないのか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、 人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、それを単に敵として抗うのではなく、 その巨大なシステムすら遊び道具として活用する、 そんな新しい生き方を探究している人たちの 問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、 その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。 目次 017 Chapter 01 新百姓的考現学 020 どうすれば私たちは繋がりを取り戻せるだろうか? Korpi家の田植え 028 日々の暮らしから自分を解放するには? [インタビュー]服部みれいさん 044 ハッキンチェア 049 Chapter 02 特集 米をくう 1)文明と物語の視点から 060 そもそも人間にとって「米をくう」って何? [インタビュー]佐藤洋一郎さん 072 人類と「米をくう」のコンテキスト 076「米をくう」と人類 1「米をくう」の起源 / 2 畑作牧畜文明と稲作漁撈文明 3「米をくう」と世界の信仰 / 4「米をくう」の現状 5「米をくう」の品種と栽培方法 / 6 栄養源としての「米をくう」 7「米をくう」さまざまな調理法 086 「米をくう」で遊ぶ [数学の視点から] [寄稿]小林知樹さん 2)デザインと科学の視点から 094 どうすれば「米をくう」はもっと楽しくなるか? [インタビュー]日吉有為さん 106 「米をくう」で遊ぶ [デザインの視点から [寄稿]田中 淳さん 108 レベル別「米をくう」の道具 112 ハンドツール | アルファ米 116 「米をくう」と最先端テクノロジー 3) 道具と知恵の視点から 124 どうすれば「米をくう」をこの手でつくり出せるか? [インタビュー]笹村 出さん 142 「米をくう」の単位 146 「米をくう」の本質の探究者 福岡正信 150 「米をくう」10の型 154 一隅から | 藝術農民 4) 調和・喜び・からだの視点から 162 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?① [インタビュー]長坂潔暁さん 180 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?② [インタビュー]義本紀子さん 192 「米をくう」と日本の信仰 196 糸波の構造 | 田の神様ってなんだ? 204 いま、うしなわれつつある風景 | どぶろく祭り 208 23世紀の昔話 | おむすびころりん 212 道の具 | 五十嵐窯の鎬飯碗 216 YABABON [002号参考図書] 220 「米をくう」探究の旅 ツールガイド 236 編集後記「稲作は芸術だ」 239 Chapter 03 巻末付録 240 『新百姓』99のテーマ 242 新百姓、これまでの物語 / 『新百姓』と一緒に企んでください! 245 じぶん革命! Revolubon! 246 写真解説 250 新百姓1号取扱店 252 ご寄付のお願い&3373名限定会員募集のご案内 / 2号制作を支えてくれた寄付者の皆様

-

新百姓 1号「水をのむ」 View of Paradigmshifters | 一般社団法人新百姓(編集)

¥3,150

ている舎 2023年 ソフトカバー 250ぺージ B5変型判 縦242mm 横182mm 厚さ14mm - 内容紹介 - 封じられた人間の創造性の解放を促す雑誌です。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、 人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介します。 毎号、「水をのむ」「米を食う」「カミを祭る」「遊戯をつくる」など、 古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、 その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。 * * * * * * * * * * * * 【発行部数限定制について】(1号は限定6,966冊) 『新百姓』は発行部数を限定し、増刷を行いません。 裏表紙に印字してある番号「123※/6966」は、「個体番号※総発行部数※」を示すことで、書籍の固有性と価値を証明します。 なお本書の内容自体は、WEBにて日英中3ヶ国語にて、無償で公開いたします。 このような発行部数限定制を導入した背景は、大好きなまちの書店と、そんな書店があるまちの景色を守りたいからです。 書籍自体の発行部数が限定されることで、まちの書店が「ここにしかないもの」のある貴重な場所になっていく。 これは、わたしたちにとって、つくっては余らせ、大量に捨てる現在の出版や流通のあり方とは違う、新しい出版と書店のあり方を模索する試みです。 新しい試みですので、なにかとご不便をおかけすることもあるかもしれません。 ともにこの企みの仲間として、楽しんでいただければ幸いです。 - 目次 - 006 新百姓宣言 027 Chapter1 新百姓的考現学 028 どうすれば都市をもっと自由に遊べるか? フラワーチャリ 036 システムの中でどうすれば冒険を楽しめるか? [インタビュー] 関野吉晴さん 052 ハッキンチェア 056 制服女史 063 Chapter2 特集 水をのむ 1) 文明と物語の視点から 076 そもそも人間にとって「水をのむ」って何? [インタビュー] 中沢新一さん 090 「水をのむ」の始まりって? [探究者へのQ&A] 山極壽一さん 092 人類と「水をのむ」のコンンテキスト 094 「水をのむ」と身体メカニズム 096 サイズ別 地球型生命系にとっての「水」の役割 2) デザインと科学の視点から 108 どうすれば誰もが「水をのむ」で遊べる未来をつくれるか? [インタビュー] 北川力さん 122 どうすれば自分たちで「水をのむ」の仕組みをつくれるか? [インタビュー] ヘンリー・グロガウさん 3) 調和・喜び・からだの視点から 140 どうすれば私たちは「水をのむ」を愛し、楽しめるか? [インタビュー] 牧野俊博さん 146 糸波の構造|若水取りってなんだ? 156 道の具|琉球ガラス 158 いま、うしなわれつつある風景|かばたの水を汲んで飲む 160 [寄稿] 詩人たちの「飲水」事情 施小煒さん 4) 道具と知恵の視点から 170 どうすれば「水をのむ」をこの手でつくり出せるか? [インタビュー] 小濱さん一家 184 「水をのむ」で健康な体をつくるには? [探究者へのQ&A] 森下克也さん 190 「水の器」探究地図 192 ハンドツール|Lifestraw & Sawyer 194 やってみた。|神田川の泥水を啜る 196 一隅から|オノ暮らし 205 Chapter3 新百姓の見方 206 人間の創造性を解放する『建築』って? [寄稿] 連勇太朗さん 208 23世紀の昔話|アリとキリギリス 212 YABABON [001号参考図書] 214 MUSIC / MOVIES 220 『新百姓』99のテーマ 222 なんで『新百姓』は99のテーマを探究するの? 232 新百姓に至る問いの変遷 234 「あなたは間違っていない」001号 編集後記にかえて 236 ヨハクの付録 244 写真解説

-

ちょっと変わった環境の本 ミツバチがもたらす世界平和 | エリン・ケルシー, クレイトン・ハンマー(絵), 桑田 健(訳)

¥2,640

化学同人 2025年 ハードカバー 64ぺージ A4変型判 - 内容紹介 - この本のなかには、惑星(つまり地球)のいまの状態について、なんの希望ももてないようなメッセージがつまっているわけじゃない。気候変動は、みんなや、みんなの小さな妹や、アービングおじさんのせいだといっているわけでもない。あまりにも大きすぎてどうにもならないような困った問題を伝えるつもりもないよ。そうそう、「絶滅」なんて言葉はほとんど出てこないんだ。それどころか、この本を読めば、みんな希望がもてるようになるかもしれない。もしかすると、幸せだと思うかもしれない! みんなと地球上のすべてのものの、びっくりするようなつながりを探検する旅にしゅっぱーつ! - 目次 - 1章 ファストファッション そろそろスローで行こう! 2章 おなかをすかせた星 満腹にさせて! 3章 最新技術の星 サイバー革命だ! 4章 人間の力 みんなから出るエネルギー!

-

星の辞典 | 柳谷杞一郎

¥1,650

雷鳥社 2016年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 手のひらサイズのビジュアルブック。「辞典」シリーズ第3弾! 神秘的で奥が深い星座や天体について、豊富な写真とイラスト付きで紹介します。もちろん、辞典なので用語などの詳しい解説や豆知識もしっかり掲載。星(星座)・宇宙・月の3つの章で構成しており、星座の章では88星座を網羅していますので勉強にも役に立ちます。 「辞典」シリーズならではの、文庫本サイズのハードカバーに288ページのボリューム。コロンとしたサイズ感も健在です。 カバーデザインもこれまでの星の本にはない斬新さ。プレゼントにも最適の一冊です。 - 著者プロフィール - 柳谷杞一郎 (ヤナギタニキイチロウ) (著/文) 写真家・編集者。1957年広島生まれ。修道学園中・高等部、慶應義塾大学文学部卒。「エスクァイア日本版」副編集長を経てフリーに。写真でわかる謎への旅シリーズ「イースター島」「マチュピチュ」、「大事なことはみんなリクルートから教わった」「ぼくたちの論語」(すべて雷鳥社)など著書多数。

-

草の辞典 野の花・道の草 | 森乃おと, ささきみえこ(イラスト)

¥1,650

雷鳥社 2017年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 野や散歩道でよく出会う、「あの」草花の名を知っていますか? 人気の「辞典シリーズ」第四弾! ! 「ハコベ」「ナズナ」「イヌフグリ」「ワレモコウ」……。 本書は、散歩道でよく見かける春夏秋冬の草花193種の美しい写真と、それぞれの花言葉を載せています。第二章では、草や花にまつわる言い回しや季語、名言などを集め、コラムでは「食事の時間」「お茶の時間」「癒しの時間」に分け、可愛いイラストとともに、〝スイバのスープ〟〝シロツメクサ茶〟〝ドクダミ化粧水〟など、野の草花を使った手づくりの料理やお茶、コスメなどのレシピを紹介します。第三章では薬草・毒草をまとめています。知れば知るほど、野の花や道の草が愛おしくなり、温かな気持ちとなれる一冊です。

-

海の辞典 | 中村 卓哉

¥1,650

雷鳥社 2012年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 海にまつわる素敵な言葉を四季折々の美しい海の写真とともに綴る。 目次 1 海の色・音・風 2 波・潮の名前 3 海と海まわりの呼び名 4 海の季節・時間・場所 5 海のたとえ (心・人生 行動・状況・他) 6 海にまつわる大切なことば

-

空の辞典 | 小河俊哉

¥1,650

雷鳥社 2014年 ハードカバー 319ページ 15.2 x 10.2 - 内容紹介 - 写真に癒され、お天気の勉強にもなる、手の平サイズの魅せる辞典! 四季や天候をあらわす空の言葉を、 雲・風・雨・雪・霧・光・色 の7つのテーマにわけて紹介。言葉にはそれを表す写真が添えられ、目で確認しながら、より具体的に意味を理解することができます。また、空はときどき、わたしたちの心を癒してくれるときがあります。そんなメッセージもところどころにさりげなく登場し、辞典でありながらも、心の栄養となるエッセンスも含んだ本です。老若男女問わず、プレゼントにも最適!

-

石の辞典 | 矢作ちはる, 内田有美 (イラスト)

¥1,650

雷鳥社 2019年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - トンガ坂文庫でも人気のある雷鳥社さんの辞典シリーズ。 本物そっくりの石はなんと全てイラスト。 石も、ページをめくるごとに硬度が上がって硬くなっていくという面白いこだわり。 自然が生み出した美しい造形の石が115点、 さらに世界中の石にまつわる文化や伝承まで幅広く収録されています。 手のひらサイズで持ち歩きにも便利なのもポイントです。

-

山の辞典 | 織田 紗織, 川野 恭子(著/文)

¥1,650

雷鳥社 2024年 ハードカバー 320ページ A6変形判 - 内容紹介 - 日本は、国土の7割以上が山地を占める「山国」である。 山を知ることは、自国を知ること。 地形が美しい山(地)、山小屋が魅力的な山(荘)、花が微笑む山(花)、海が見える山(海)、紅葉が見事な山(紅)など。本書では「これを楽しむならここ!」という、おすすめの山を10の章に渡って、写真と文章で紹介しています。ページの途中には、 山にまつわるコラムやメッセージ、山の色々な表情を連想させる 龍山千里のコラージュも。すでに登山を楽しんでいる人も、まだ登ったことがない人も、山の風景にドキドキして、そこにいる自分を想像できる1冊です。 前書きなど 「なぜ、わざわざしんどい思いをして山に登るのか」と、よく聞かれる。(一部省略)一番の理由は、山を歩くと生きていることを実感できるのだ。頭を空っぽにしてひたすら登ると、細胞が生まれ変わっていく気がするのだ。ーーー(はじめにより) - 著者プロフィール - 織田 紗織 (オリタ サオリ) (著/文) 浅草橋の写真アトリエギャラリー「写真企画室ホトリ」を主宰。“写真を形あるものに残そう”をテーマに、写真雑貨制作やワークショップを開催。またギャラリーでも公募写真展を企画するなど、様々な写真イベントの企画活動を行っている。著書に『写真を楽しむ133のネタ帖』『フォトブックレシピ』『写真でつくる雑貨』(雷鳥社)などがある。個人レーベル「mt.souvenir」で“山のおみやげ”をコンセプトに、自ら登った山で見た景色を写真にとじこめた作品や、オリジナルデザインの山グッズも制作。好きな山:白馬岳、立山 川野 恭子 (カワノ キョウコ) (著/文) 写真家。日常と山を並行して捉えることにより、自身に潜む遺伝的記憶と死生観の可視化を試みる。撮影、執筆、講師、テレビ出演(NHK「にっぽん百名山」ほか)など、多岐に渡り活動。Steidl Book Award Japan ロングリストノミネート。京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)通信教育部美術科写真コース卒業。著書に『山を探す』(リブロアルテ)、『When an apple fell, the god died』(私家版)、『いちばんていねいでわかりやすい はじめてのデジタル一眼 撮り方超入門』(成美堂出版)などがある。好きな山:黒部源流、尾瀬

-

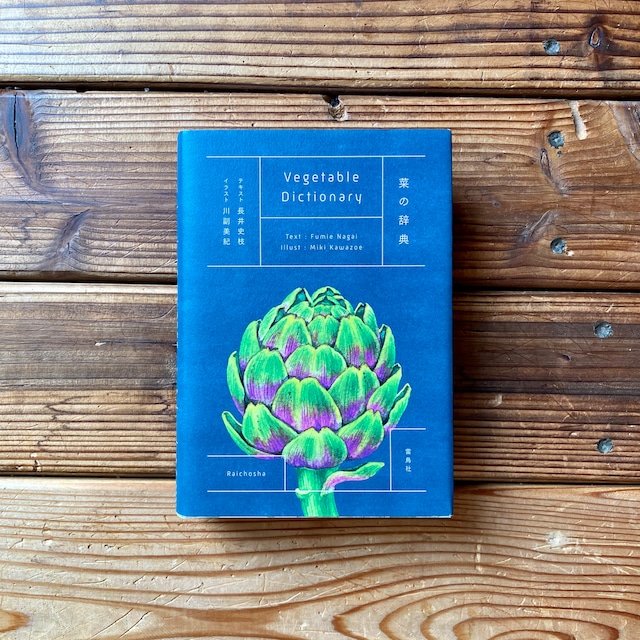

菜の辞典 | 長井史枝, 川副美紀 (イラスト)

¥1,650

雷鳥社 2019年 ハードカバー 320ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 1年中目にするものから、ちょっと珍しいものまで、約180種の野菜を、美しいイラストとともに紹介。旬の時期・選び方・保存方法・食べ方・栄養素・効能効果なども端的に掲載。辞典シリーズらしいオシャレさ、可愛らしさはそのままに、実用としての使いやすさも兼ね備えた1冊です。 目次 はじめに この本の使い方 各栄養素のはたらきと食事摂取基準 からだを癒す野菜 ベジブロス インデックス - プロフィール - 長井史枝 (ナガイフミエ) (著/文) ライター。野菜ソムリエ。リトルプレス『BonAppétit』発行人。人物インタビューや店舗取材のほか、料理・スイーツのレシピ本制作にも多く関わる。著書に『田舎・郊外でお店、はじめました。』(雷鳥社)、関連書籍に『オープンサンドレシピブック』(誠文堂新光社)など。 川副美紀 (カワゾエミキ) (イラスト) イラストレーター。女子美術大学産業デザイン科卒。植物・ガーデニング・料理・スイーツ・インテリアなど、生活の身近な情景を描く。著書に『ケーキ物語』『クッキー物語』(講談社)、『あかちゃんスイートメモリー』(梧桐書院)など。

-

あしたの防災学 地球科学者と考える災害と防災 | 神沼 克伊

¥2,420

青土社 2022年 ソフトカバー 246ぺージ 四六判 - 内容紹介 - まず「敵を知る」ことからはじめよう 世界中で起こっているマグニチュード6以上の地震の20%以上が日本列島で起こっている。また各地で前例のないほどの大雨を降らせる線状降雨帯も近年多く発生している。こうした自然災害から身を守るにはどうしたらいいのか。そのためには自然現象の起こるメカニズムと過去の災害を知ることが重要なのだ。地球科学を専門にする著者が、地震、津波、火山、気象など自然災害について考えながら、その対策をも提示する一冊。

-

「土」の本 | 金澤 晋二郎

¥2,420

株式会社Pヴァイン ソフトカバー 240ぺージ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ16mm - 内容紹介 - 地球も、私たちの体も、過去も未来も、 すべて「土」の上に成り立っている! 「土」ってなんだ!? 土の博士がお話しします。 半世紀以上「土」を研究してきた日本の土研究の第一人者、 土壌微生物/農学博士の金澤晋二郎の単著がついに刊行! ●「土」の問題がなぜここまで重要か ●良い「土」と悪い「土」とは何か ●「土」が生活にもたらす影響 ●「土」と健康の重要な関係 ●日本ではどこの「土」が良いのか ●どうすれば「土」をよくできるか ●江戸時代、どれほどの苦労があって東京で野菜を栽培できる土壌にしたか ●宇宙農業とは何か 写真、イラスト、図表を交えて実践的でわかりやすく解説! 四六判/240頁+別丁8頁 [目次] 献辞 はじめに イントロダクション 第一章 「土」の誕生と微生物 第二章 世界の「土」と、日本の「土」 Column 「温故知新」が導く御神木 “海岸黒松” の再生技術 第三章 「森」は生命の源 Column 竹には大きな未来がある 第四章 「土」の薬膳 Column 土ピープル 微生物視点から見る、土と体のつながり/土から育つバラへの思い/植物愛による、生誕土壌再生への挑戦 第五章 土壌研究と緑茶栽培 Column アートで表現する土 第六章 「土」に還すコンポストの可能性 Column 地産地消コンポストシステム 第七章 物質循環、分解のその先へ 第八章 宇宙農業の可能性 おわりに 謝辞 主要な研究と内容 [著者プロフィール] 金澤晋二郎 株式会社金澤バイオ所長。土壌微生物学農学博士、中国河南省科学院名誉教授、九州バイオリサーチ研究会会長。1942年北海道小樽市生まれ。東大大学院農学系研究科修了。鹿児島大学農学部助教授、九州大学大学院農学研究院教授を経て、2016年に金澤バイオ研究所を設立。日本土壌肥料学会学会賞(1986年)、第13回 国際土壌科学会議(西ドイツ)土壌生物部門最優秀賞(1986年)、愛・地球賞―Global 100 Eco-Tech Awards(1986年)、第13回 微量元素の生物地球化学会議『福岡観光コンベンションビューロー国際会議開催貢献賞』(2017年)など受賞歴多数。

-

そうだ、山に行こう | 沢野ひとし

¥2,200

百年舎 2025年 ソフトカバー 224ぺージ A5判 縦210mm 横148mm 厚さ17mm - 内容紹介 - 自宅近く(町田)の七国山から剱岳、穂高、さらにはスイスのアイガーに至るまで、三十編の山行記を「思い出の山」「思考の山」「別れの山」とテーマ別に章立て。なかでも、齢八十を迎えた筆者が亡くなった友を想う「別れの山」には、人生の意味を改めて考えさせられる。他、かつて娘と滞在したハワイ島や谷川俊太郎さんの北軽井沢の思い出などを綴った章「もう一度行きたい」など49話を収録。『ジジイの片づけ』など「ジジイシリーズ」に次ぐ沢野ひとしの最新刊のエッセイは「山」! 読めばたちまち山に行きたくなる。 - 目次 - まえがき 2 1章 思い出の山 弥彦山のアルバイト 10 ロッククライミング講習会 14 初めての縦走 19 青春の剱岳 24 小川山・廻り目平 28 奥又白池から前穂北尾根 32 私には山歩きがさらに大切になってきた 37 三回目の金峰山 42 息子の山登り放浪記 47 用意周到な男 52 星降る夜のビバーク 58 城山の春 63 地図と磁石 68 失ったシェラカップ 73 散歩道の七国山 78 富士山とともに 85 2章 思考の山 アンバランスな登山環境 92 加藤泰三『霧の山稜』 97 酒と旅の歌人、若山牧水 102 野辺山とロケット戦闘機 108 身の丈に合った山へ 112 3章 別れの山 ある登山家の遭難死 118 芝倉沢の思い出 123 山と酒 128 あの人が居なくなる 133 山のめしはシンプルが一番 137 ゴキさんの死 142 榛名山で友を回想 147 岩登りと酒と登攀史 153 ある編集者の思い出 158 4章 もう一度行きたい 屋久島にもう一度行きたい 164 娘ともう一度行きたいハワイ島 167 谷川俊太郎さんの北軽井沢の真四角の家 170 トランクはもうひと回り小さめに 173 兄が教えてくれた新宿・紀伊國屋書店とカキフライの楽しみ 177 もう一度ルーアンに行きたい 181 夢の“最後の晩餐 184 5章 信州と山旅 哀愁の高原列車に霧が降る 188 恋と水の町松本 192 自分と向き合う温泉 197 6章 山が呼んでいる 利尻山 202 大雪山 朝日岳 204 八甲田山 大岳 206 飯豊山 208 剱岳 210 奥穂高岳 212 赤岳 214 北岳 216 富士山 218 あとがき 220 - まえがき - どんなに低い山でも頂上に立つと、達成感がある。誰もが晴々した表情をして遠くの景色を眺めている。 まして、苦労して穂高や槍ヶ岳の頂にたどり着いた時は、思わず雄叫びが上がる。その後は紺碧な空の下に静寂な時間が過ぎていく。 山のてっぺんには都会での悩みを消す、自然界の力があふれている。街ではいつも不平不満に明け暮れる人でも、山に入ると穏やかな顔をして歩いている。 山の頂で怒った人をこれまで見たことがない。ということは、山登りには精神を浄化し、体から毒素を抜き去る大きな要素があるのだろう。 気の合った仲間と何日も縦走をすると、一生忘れられない思い出が残る。「飯豊山の登りが厳しかった」「確かに荷が重くてバテた」「下りて食べた三国のスイカの味は天下一品」と、その時同行した友に後に会うと、同じ話でいつまでも盛り上がる。 面白いのは、各自思いが違うことである。「実はあのとき彼女に振られて、歩きながら別れの原因を考えていた」「オレは会社を辞めることばかりクヨクヨとな」……。 山では寝ているとき以外、ほとんど歩いている。歩くことは煩悩を消す。「煩悩あれば菩提あり」。歩きながらやがて不安もなくなり、自分なりに解決して、悟りの境地に入っていく。 山登りは最初の三十分が辛い。まだ体が慣れていなく足がもつれる。ベテランの人は振り返りながら「できるだけ亀のようにゆっくり」と言う。ネパールのトレッキングに行くと、現地ガイドがいつも口にするのは「ビスタリ・ビスタリ(ゆっくり ゆっくるり)」。山歩きに急ぎは禁物である。 やがて体に歩くリズムが生まれ、何も考えずに足を動かしていれば、あの晴れやかな山頂に立ち、バンザイと両手を挙げることができる。 意外なことに、美人画で有名な竹久夢二も山登りが好きであった。富士山に三度、筑波、那須の山、金沢の薬王山に登った。いつも山の宿に逗留して絵を描き、榛名山には山小屋を建てている。 『竹久夢二詩画集』に「山をうたふ」という詩がある。 「春のやま まるい 夏のやま あをい 秋のやま たかい 冬のやま とをい」 この「冬の山 遠い」という一節が好きである。冬に家の近くの七国山に行くと、白い富士山が遠くにくっきりと見える。 沢野ひとし - 版元から一言 - 『ジジイの片づけ』( 集英社クリエイティブ/集英社文庫)など「ジジイ三部作」が好調の沢野ひとしの最新刊は中高年に人気の山に関するエッセイ集です。なかでも齢八十を迎えた筆者が亡くなった友を想う「別れの山」の章には、人生の意味を改めて考えさせられ、心に響きます。また、亡き兄と行った「新宿紀伊國屋書店」の思い出を綴った「兄が教えてくれた新宿・紀伊國屋書店とカキフライの楽しみ 」は、当時の新宿紀伊國屋の様子を懐かしく読むことができます。 著者プロフィール 沢野ひとし (サワノ ヒトシ) (著) 1944年、愛知県生まれ。イラストレーター、エッセイスト。「本の雑誌」では創刊号より表紙絵・本文イラストを現在まで担当。1991年、第22回講談社出版文化賞さしえ賞受賞。近著『ジジイの片づけ』『ジジイの台所』『ジジイの文房具』(集英社クリエイティブ)の「ジジイ三部作」が評判を呼ぶ。『休息の山』(本の雑誌社)、『人生のことはすべて山に学んだ』『山の帰り道』(角川文庫)など山に関する著書も多い。高校生の頃に山に目覚め、国内はもとよりヨーロッパ・アルプス、ヒマラヤと厳しい山にも挑んできた。ここ数年は「ジジイにふさわしい」静かな低山登山に目を向けている。

-

地域が主役の自治体災害対策 参加・協働・連携の減災マネジメント | 阪本 真由美

¥2,750

学芸出版社 2025年 ソフトカバー 224ページ 四六判 縦188mm 横127mm 厚さ20mm - 内容紹介 - 想定外の災害を地域主体のボトムアップ型で乗り越えるには「連携」と「協働」、組織をつなぐ「コミュニケーション」が不可欠だ。自治体の業務マネジメント、応急対策、避難所運営を、阪神・淡路、熊本、能登半島の地震、西日本豪雨の経験から語る。今後、起こりうる南海トラフ地震を乗り越えるために求められることは何か。 - 目次 - はじめに 第1章 市町村の災害対策を機能させる 1. 日本の災害対策システムの特徴と課題 2. 災害対策システムができるまでの動き 3. 災害が起きた時の対応体制 4. 確立されていない災害対策本部の設置基準 5. 災害対策本部の設置から運営まで 6. 想定外の災害に備えるための組織マネジメント 7. 災害マネジメント人材を育成する 第2章 被災市町村の災害時業務マネジメント 1. 熊本地震(2016年)にみる益城町の対応 2. 住民の目線で考える業務継続計画 3. 阪神・淡路大震災(1995年)で被災した芦屋市の窓口業務再開 4. 東日本大震災(2011年)で被災した釜石市の窓口業務再開 5. 窓口業務再開の手順と工夫 6. ワンストップ窓口の設置と被災者支援の質の向上 7. 災害時の行政サービスの継続 第3章 大規模広域災害を乗り切る自治体間連携―2011年東日本大震災 1. 重要な役割を担う自治体間の応援協力 2. 宮城県にみる県域の受援情報把握の課題 3. 自治体の自主的な連携による支援 4. 被災地支援のためのロジスティクス 5. 大規模広域災害時の受援体制構築に向けて 第4章 避難所運営―災害関連死を防ぐ 1. 災害時の避難所運営をめぐる課題 2. 避難者数と避難理由を把握する 3. 避難所生活における災害関連死 4. 「動かない」と「動けない」 5. 避難所の衛生環境をめぐる課題 6. 優先されるべきなのは「公平性」よりも「必要性」 7. 多様な人との協働による避難所運営 第5章 避難情報と住民の避難行動 1. 市町村が発令する避難情報 2. どのタイミングでどの避難情報を出すのか 3. 西日本豪雨(2018年)における住民の避難行動 4. 避難スイッチをオンにするための取り組み 5. 避難情報を住民の身近な情報とするために 第6章 地域住民と自治体によるコミュニケーション型防災 1. 誰が主役となり防災を進めるのか 2. 災害時の地域コミュニティの役割 3. 地区防災計画により地域コミュニティを活性化する 4. 住民参加型の防災と市町村の役割 5. 共助により地域の災害対応力を高める おわりに - 著者プロフィール - 阪本 真由美 (サカモト マユミ) (著/文) 兵庫県立大学減災復興政策研究科教授。専門は、減災コミュニケーション、防災教育、地域防災。災害による被害を軽減するとともに、地区防災計画・個別避難計画等を通した災害に強い地域づくりに取り組んでいる。国際協力機構(JICA)で開発途上国への国際協力に携わった後に、京都大学大学院情報学研究科博士後期課程修了。博士(情報学)。人と防災未来センター、名古屋大学減災連携研究センターを経て現職。国土強靭化推進会議委員、兵庫県防災会議委員、内閣府個別避難計画作成モデル事業アドバイザリーボード委員など。令和6年防災功労者防災担当大臣表彰受賞。

-

だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話 | ジャン=マルク・ジャンコヴィシ, クリストフ・ブラン, 古舘 恒介(翻訳), 芹澤 恵(翻訳), 高里 ひろ(翻訳)

¥2,750

河出書房新社 2023年 14歳の世渡り術プラス ハードカバー 200ページ B5変形 縦249mm 横190mm 厚さ19mm - 内容紹介 - フランスを牽引するエネルギーの専門家と漫画家がマンガ形式で各エネルギーの歴史と功罪、環境問題の解決手段まで、ユーモアと知性あふれる議論を闘わせる。仏56万部超のベストセラー。

-

世界に学ぶ自転車都市のつくりかた 人と暮らしが中心のまちとみちのデザイン | 宮田 浩介, 小畑 和香子, 南村 多津恵, 早川 洋平

¥2,640

学芸出版社 2023年 ソフトカバー 256ページ 四六判 - 内容紹介 - 子どもも大人も使える便利でエコで健康的な移動手段、自転車。その利用を伸ばす環境整備が、車より人が中心の交通への回帰のため、持続可能な社会のために、世界で進められている。各地の「おのずと自転車が選ばれる」まちづくりを、ニーズ、デザイン、都市戦略から解説し、自転車×まちの未来を展望。設計カタログも収録。 目次 ニーズ――― 人々の暮らしと自転車 デザイン―― 自転車環境のデザインと実装 都市戦略―― 社会の中の自転車政策 まえがき 第1部 世界の先進/新興自転車都市 1章 コペンハーゲン 世界の日常自転車ルネッサンスを刺激する街 ――(宮田浩介) ニーズ 自転車が暮らしに溶け込んだ「ライフ・サイズの街」 デザイン デザイン思考=ユーザー目線の「バイシクル・アーバニズム」 都市戦略 たゆみなき自転車環境整備は民主的な都市のため 2章 オランダ 世界一子どもが幸せな「自転車の国」の設計図 ――(宮田浩介・早川洋平) ニーズ 利用度ナンバー1の国の「ママチャリ」文化 デザイン 圧倒的に安全快適なインフラの充実と洗練 都市戦略 「人の造った国」オランダと自転車の半世紀 3章 ニューヨーク 闘う交通局長がリードした北米のストリート革命 ――(宮田浩介) ニーズ アメリカ随一の都市が求めていた脱・車中心の街路 デザイン 戦略とデータで街路を変えたサディク=カーン交通局長 都市戦略 北米各地で進む、人のためのストリートの復権 4章 ロンドン 自転車を広め、そして忘れた国の日常利用再興 ――(宮田浩介) ニーズ 漱石に「自転車日記」を書かせた街の今 デザイン 自転車の都への回帰というパズルの様々なピース 都市戦略 健やかな発展のための全国的「アクティブ交通」推進 5章 パリ 自転車メトロポリスを現実にする市長のリーダーシップ ――(小畑和香子) ニーズ 自由が乱れ咲く都の交通空間格差 デザイン 強きを抑え平等をもたらす街路再編の本気度 都市戦略 コンパクトでみなにやさしい光の街のビジョン 6章 ドイツ 車依存からの脱却を! 市民が先導するモビリティシフト ――(小畑和香子) ニーズ 道と未来を車から取り戻す鍵としての自転車 デザイン 車中心から人中心へ、自転車インフラ刷新は進行の途上 都市戦略 「自転車の国」の夢を語る車大国の現在地 第2部 日本の自転車政策ーー現状と展望 7章 滋賀 市民発の、ツーリズムによる自転車まちづくりの展開 ――(南村多津恵) ニーズ 環境保護アクションとして始まった湖国の自転車まちづくり デザイン 市民による草の根のサイクルツーリズム整備 都市戦略:自転車まちづくりは市民と行政のチームワークで 8章 日本<総論> 今よりもっと自転車が選ばれる社会へ ――(宮田浩介・早川洋平) ニーズ 顧みられてこなかった豊かな日常自転車文化 デザイン ユーザー目線が抜け落ちた日本の自転車インフラ 都市戦略 日本のまち×自転車の未来をめぐる5つのポイント 9章 設計カタログ 世界品質の自転車通行空間デザイン ――(早川洋平) あとがき - 著者プロフィール - 宮田 浩介 (ミヤタ コウスケ) (著/文 | 編集) 日本自転車大使館(Cycling Embassy of Japan)、バイシクルエコロジージャパン、自転車活用推進研究会所属。専門である語学や文学の経験を活かし、自転車利用を推進する世界各地の人々と交流。ニューヨークの街路改革に関わってきた市民団体が発行するビジョン・ゼロ・シティーズ・ジャーナルに “The Unique Safety of Cycling in Tokyo”(東京における自転車利用の安全面の特性)を寄稿するなど、国内外の自転車政策について発信している。 小畑 和香子 (オバタ ワカコ) (著/文) ドイツ在住。移住以来、会社勤めの傍ら持続可能な交通転換を目指す市民活動に参加。3件の自転車市民決議(州民/市民請求)に携わり署名活動キャンペーンやSNSなどを担当。ADFC(ドイツ自転車クラブ)、VCD(ドイツ交通クラブ)会員。カーゴバイクシェアシステム運営スタッフ。自転車カーゴトレーラー企業勤務。 南村 多津恵 (ミナミムラ タズエ) (著/文) 市民活動コーディネーター、環境カウンセラー。くうのるくらすの創造舎代表。輪の国びわ湖推進協議会運営委員。一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク・エコ交通研究会の事務局を務め、エコ通勤や自転車通勤の普及に取り組む。共著書に『サイクルツーリズムの進め方』ほか、滋賀と京都で自転車のガイドブック4冊を制作。 早川 洋平 (ハヤカワ ヨウヘイ) (著/文) 日本自転車大使館(Cycling Embassy of Japan)所属。自転車に関する政策や法律の国際比較、実地レポートをブログで発信。政策形成に影響を及ぼした研究の問題点の検証にも取り組んでいる。雑誌掲載論文に「世界の潮流から外れる日本の自転車政策」がある。

-

川6 michi | 荒川 晋作, 関川 徳之 , 川

¥1,700

オークラ出版 2024年 ソフトカバー 128ページ B5変形 - 内容紹介 - スケートボードのシーンを撮り続ける撮影者集団「川」が作る書籍シリーズ。 日本全国各地を流れる路上で滑り続けるスケーターたちを追い、とどめるべきと感じた“今”を撮る。 スケーターをはじめ、「川」が出逢った芸術家・作家のインタビューや寄稿も掲載。 写真と文で表現する、スケートボードそのものの様に自由で柔軟な本です。 川 6 michi スケートボードを続けて何になる?行く先は誰も未だ知らず。そのひと漕ぎが道となる。行けばわかるさ。迷ってもいい。ただ穏やかなだけじゃ退屈だ。まだまだ続く未知の道。 出演者 ・戸倉 大鳳 / Taiho Tokura :スケーター ・山岸 史弥 / Fumiya Yamagishi :スケーター ・東芝 美津子 / Mitsuko Toshiba :スケートボード映像作家 ・奥脇 賢二 / Kenji Okuwaki aka jewrry :スケートショップオーナー ・村上兄弟 / Murakami bros :スケートパークビルダー ・エレメントスケートキャンプ / ELEMENT SKATECAMP :未来の可能性に溢れた若者たち ・その他、数多くのスケーターたち

-

冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ | 山本 高樹

¥1,980

雷鳥社 2020年 ソフトカバー 288ページ A5横判 縦188mm 横148mm 厚さ16mm - 内容紹介 - 第6回「斎藤茂太賞」受賞。一般社団法人日本旅行作家協会(会長/下重暁子、会員数180人)が主催する「斎藤茂太賞」の選考会が2021年7月8日(木)に行われ、第6回受賞作に山本高樹『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』が選ばれました。 インド北部、ヒマラヤの西外れの高地、ザンスカール。冬になると他の都市をつなぐすべての道が雪と氷に閉ざされるが、厳寒期の1、2月になると、凍結したザンスカール川を歩いて行き来できる幻の道が現れる。この「チャダル」と呼ばれる道を辿る旅は、遠い昔からザンスカールの人々によって受け継がれてきた稀有な伝統であり、世界中のトレッカーにとって憧れの旅路でもある。 しかし、冬のザンスカールの真の姿を見届けるには、チャダルを歩いて辿り着ける場所からさらに奥へと踏み込んでいかなければならないことは、あまり知られていない。 ザンスカールの最深部の山中にある僧院では、「プクタル・グストル」という祭礼が行われると伝えられている。真冬のこの祭りを見届けるため、マイナス20℃にもなる極寒の世界の中、著者が約4週間かけて歩きぬいた苛烈な旅を、詳細に記した紀行文。 ふんだんに掲載された真冬の街、人々、生活を捉えた写真は、資料としても価値のある一冊。 - 目次- 第一章 ザオ・ニンパ 第二章 チャダル 第三章 ルンナク 第四章 プクタル 第五章 ミツェ - 著者プロフィール - 山本高樹 (ヤマモトタカキ) (著/文 | 写真) 著述家・編集者・写真家。1969年岡山県生まれ。出版社での勤務を経て、フリーランスに転身。2007年から約1年半の間、インド北部の山岳地帯、ラダック地方に長期滞在して取材を敢行。以来、ラダックでの取材をライフワークとしながら、『地球の歩き方インド』『地球の歩き方タイ』をはじめとする取材・撮影・執筆などで、世界各地を巡る日々を送っている。2015年からはラダックを中心とした地域で現地発着ツアーのガイドも務めている。主な著書に『ラダックの風息 空の果てで暮らした日々[新装版]』(雷鳥社)、『ラダック ザンスカール スピティ 北インドのリトル・チベット[増補改訂版]』(ダイヤモンド社)など。

-

空間の未来|ユ・ヒョンジュン(兪炫準), オ・スンヨン(呉順瑛)(翻訳)

¥2,200

クオン 2023年 ソフトカバー 372ページ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ22mm - 内容紹介 - 望ましい未来を創造する鍵は、階層間移動を可能にする〈新しい空間〉にある いま韓国でもっとも注目される建築家が、住宅、学校、会社、商業施設、自然環境などの問題を通じて語る、ポストコロナ時代の革新的な都市文明論。 韓国で10万部超のベストセラー 東方神起のチャンミン、SHINeeのオンユらが愛読し、テレビのトーク番組でも絶大な人気を誇る著者の代表作! *本書のカバーにはカラフルなチリが漉き込まれた用紙を用いています。ピンク色などのチリがランダムに表れ、一冊一冊表情が異なります。 - 目次 - 日本語版序文:もっとも似ている二つの国 はじめに:感染症は空間を変え、空間は社会を変える 1章:庭のようなバルコニーのあるマンション 2章:宗教の危機とチャンス 3章:千人の生徒、千通りの教育課程 4章:出勤は続くのか 5章:感染症は都市を解体させるだろうか 6章:地上に公園を生み出す自動運転地下物流トンネル 7章:グリーンベルトの保存と南北統一のためのエッジシティー 8章:商業施設の危機と変化 9章:青年の家はどこにあるのか 10章:国土をバランスよく発展させる方法 11章:空間で社会的価値を作り出す おわりに:気候変動と感染症―新しい時代を作るチャンス 訳者あとがき 前書きなど この本は、新型コロナウイルスの勢いがピークに達した時期に書かれた。現在は日常生活でマスクを外せるほどコロナの影響から解放されつつあるが、ここに書かれた内容はポストコロナ時代にも読まれる価値があると思う。ある人の本性を知るためには、危機に晒された時の様子を見るべきだといわれる。緊迫した危機の状況で本来の姿が現れるからだ。建築と空間、そしてその中の人間と社会も同じだ。コロナ禍のような危機に直面した際に見られる姿が、私たち人間と社会の断面を如実に見せてくれると思う。この本はそうした断面を見ようと努力した、一人の建築家の観察日記だ。私は二〇歳の頃からずっと、空間と人間の関係について考え続けてきた。建築空間は人間の姿を映す鏡と同じだ。建築空間を見ると人間の姿を類推することができる。建築空間が変われば人間は変わり、同じく人間と社会が変われば建築空間も変わる。新型コロナウイルスによって新たに知ることになった人間の姿と、よりよい社会を作るためにどのような空間が必要なのかについて、私の考えをまとめたのが本書だ。 (「日本語版序文」より) - 著者プロフィール - ユ・ヒョンジュン(兪炫準)(著/文) 人文建築家。 弘益大学建築都市学部教授。ユ・ヒョンジュン建築士事務所、およびスペース・コンサルティング・グループ代表建築士。 韓国の延世大学で学士号を、MITとハーバード大学大学院で修士号(建築設計)を取得。その後、世界的な建築家リチャード・マイヤーの設計事務所での勤務を経て現職。 主要な作品として、マグハクトン(Mug Hakdong)・アチウル住宅(PLAIT VILLA)・世宗サンソン教会(The HUG)などがある。またInternational Architecture Award Chicago Athenaeum、German Design Awardなど、国内外で40以上の建築賞を受賞。 建築と社会についてさまざまなメディアで発言するとともに、テレビ番組や自身のユーチューブチャンネル(シャーロック・ヒョンジュン/ 셜록현준)への出演でも注目されている。 著書『都市は何によって生きているのか』『どこで暮らすべきか』『空間が作った空間』『空間の未来』は、韓国の人文社会分野では異例のベストセラーとなった。 オ・スンヨン(呉順瑛)(翻訳) 韓国生まれ、1995年日本留学。東京学芸大学連合大学院学術博士。 新大久保語学院池袋校校長。学習院大学・大妻女子大学で日本文学・ジェンダー・韓国語・日韓関係論など、幅広い講義を担当している。 著書に『臨床文学論 臨床心理学的に読む文学の中の〈わたし〉』(ミンソクウォン)、共著に『キーワードで読む日本文学 春に和歌を、秋には俳句を覚える』(グロセウム)、『楽しく学ぶハングル2』(白帝社)、訳書にキム・オンス『設計者』(クオン)などがある。

-

世界からコーヒーがなくなるまえに | ペトリ・レッパネン, ラリ・サロマー

¥1,980

青土社 2019年 ソフトカバー 260ページ 四六判 - 内容紹介 - コーヒー革命ははじまっている 大量消費と気候変動のせいで、私たちが今までのようにコーヒーを飲める日は終わりを迎えつつある。コーヒーを次世代にも残すために私たちは何をすべきなのか? 環境に配慮した良心的なコーヒーの生産と消費は可能なのか ?大手企業の利己的な活動を批判するにとどまらず、一人一人の消費者が流されず、倫理的な選択をし、大切に育てられた豆を味わって消費する事が将来へとつながると説く。コーヒーの未来を、また食料の未来を考えるための一冊。