-

熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きる | ナスターシャ・マルタン, 高野 優(訳), 大石 侑香(解説)

¥2,200

紀伊國屋書店 2025年 ソフトカバー 208ページ 四六判 - 内容紹介 - 熊に顔をかじられ九死に一生を得た人類学者の 変容と再生の軌跡を追ったノンフィクション カムチャツカで先住民族を研究する29歳のフランスの女性人類学者が、ある日、山中で熊に襲われて大けがを負う。その日を境に西洋とシベリアの世界観、人間と獣の世界の境界が崩壊し……スパイの疑いをかけられてロシア情報機関の聴取を受け、たび重なる手術と事件のフラッシュバックに苦しみながらも、身体と心の傷を癒し、熊と出会った意味を人類学者として考えるために、再びカムチャツカの火山のふもとの森に戻ってゆく。 「熊は君を殺したかったわけじゃない。印を付けたかったんだよ。 今、君はミエトゥカ、二つの世界の間で生きる者になった」(本書より) *ミエトゥカ:エヴェンの言葉で「熊に印をつけられた者」。熊と出会って生き延びた者は、半分人間で半分熊であると考えられている。 【18か国で刊行、フランスで11万部のベストセラー!】 【ジョゼフ・ケッセル賞、フランソワ・ソメール賞、マッコルラン賞受賞!】 - 著者プロフィール - ナスターシャ・マルタン (マルタン ナスターシャ) (著) 【著者】ナスターシャ・マルタン(Nastassja Martin) 1986年生まれ。アラスカとカムチャツカの先住民族を研究対象とするフランスの人類学者。フィリップ・デスコーラの指導のもと、パリの社会科学高等研究院(EHESS)で博士号を取得する。Les âmes sauvages: Face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska(2016)でアカデミーフランセーズのルイ・カステックス賞を受賞した。マイク・マギッドソンと共同監督でドキュメンタリー「トヴァヤン」を制作。 高野 優 (タカノ ユウ) (訳) 【訳者】高野 優 フランス語翻訳家。ヴェルヌ『八十日間世界一周』『地底旅行』など訳書多数。 大石 侑香 (オオイシ ユウカ) (解説) 【解説者】大石侑香 神戸大学大学院国際文化学研究科准教授。著書に『シベリア森林の民族誌』など。

-

まっくら 女坑夫からの聞き書き | 森崎 和江

¥880

岩波書店 2024年 岩波文庫 ソフトカバー 330ページ 縦148mm 横105mm 厚さ13mm - 内容紹介 - 「女も男と同じごと仕事しよったですばい」「どんなことにでも堂々とむかってやる、こい」。筑豊の炭鉱で働いた女性たちの声を聞き取り、その生き様を記録した一九六一年のデビュー作。意志と誇りを失わず、真っ暗な地の底で過酷な採炭労働に従事した彼女たちの逞しさが、生き生きと描かれている。(解説=水溜真由美) 目次 はじめに 無音の洞 流浪する母系 棄 郷 灯をもつ亡霊 のしかかる娘たち セナの神さま ヤマばばあ 赤不浄 共 有 地表へ追われる 坑底の乳 あとがき [付録] 聞き書きの記憶の中を流れるもの 解説……………水溜真由美 図版一覧 挿画・山本作兵衛

-

第一藝文社をさがして | 早田リツ子

¥2,750

夏葉社 2022年 ハードカバー 308ページ 四六判 - 内容紹介 - 戦前、伊丹万作、今村太平、杉山平一らの本を刊行した、たったひとりの出版社「第一藝文社」。その知られざる軌跡を描く。 - 目次 - 第1章 旧家に生まれて 1902‐33 第2章 第一芸文社をおこす 1934‐36 第3章 映画書出版へ 1937‐39 第4章 戦争と出版1 1940‐41 第5章 戦争と出版2 1942‐44 第6章 戦後の出発といけばなへの回帰 1945‐71 第7章 帰郷―ただひとすじに生きて 1972‐86 - 著者等紹介 - 早田リツ子[ハヤタリツコ] 1945年、北海道生まれ。北海道大学文学部を卒業。80年代より滋賀の農山村女性の生活史を記録(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

-

風船ことはじめ | 松尾 龍之介

¥2,420

弦書房 2023年 ソフトカバー 320ページ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ18mm - 内容紹介 - 秋田県仙北市西木町上桧木内(かみひのきない)という内陸の地方に、「紙風船上げ」という幻想的な伝統行事が今も続いています。2月10日の雪深い日に行われますが、それぞれの紙風船は、大きさが縦10mを超えるものもある巨大なもので、なぜこの地にこのような奇祭が伝えられているのかを、文献と史実をもとに歴史を解き明かしたのが本書です。1783年、フランスで世界初の熱気球飛揚。1804年、長崎で日本初の熱気球飛揚をへて、1837年、オランダ通詞によって秋田へその知識と技術が伝えられるまでを描いた壮大な物語‼ 目次 Ⅰ 最初の気球飛揚 江戸の蘭学者・大槻玄沢 Ⅱ 「リュクトシキップ」 桂川家の人々 Ⅲ キリシタン国から来た漂着民 Ⅳ 和紙でつくられた熱気球 Ⅴ 紅毛読書達人・馬場佐十郎 Ⅵ 蝦夷のロシア人捕囚たち シャーロット号の再来 Ⅶ ヅーフ・ハルマ Ⅷ 国禁を破った葛飾北斎 Ⅸ シーボルト台風 流刑人・馬場為八郎 みちのくの熱気球 【付記】「風船上げ」と 「オランダばた」 ほか - 著者プロフィール - 松尾龍之介 (マツオ リュウノスケ) (著/文) 昭和21年、長崎市生まれ。昭和44年、北九州市立大学外国語学部卒。昭和46年上京。漫画家・杉浦幸雄に認められる。主に「漫画社」を中心に仕事をする。洋学史研究会会員。[主な著書]『漫画俳句入門』(池田書店)『江戸の世界聞見録』(蝸牛社)『なぜなぜ身近な自然の不思議』(河出書房新社 )『マンガNHKためしてガッテン―わが家の常識・非常識』(青春出版社)『マンガ版ママの小児科入門』(法研)『長崎蘭学の巨人 志筑忠雄とその時代』(弦書房)『長崎を識らずして江戸を語るなかれ』(平凡社)『江戸の〈長崎〉ものしり帖』『小笠原諸島をめぐる世界史』『幕末の奇跡―〈黒船〉を造ったサムライたち』『鎖国の地球儀―江戸の〈世界〉ものしり帖』『踏み絵とガリバー《鎖国日本をめぐるオランダとイギリス》』『絹と十字架《長崎開港から鎖国まで》 (以上、弦書房)

-

ぼくの村は壁で囲まれた パレスチナに生きる子どもたち|高橋 真樹

¥1,650

現代書簡 2017年 ソフトカバー 200ページ 四六判 - 内容紹介 - 子どもたちの視点から伝える、パレスチナ問題の新しい入門書! 高橋和夫氏(国際政治学者)推薦! 「文章の中にパレスチナ人の声が響いている。記述からパレスチナの臭気が立ち上って来る。丁寧に取材し、脚で書いたような本である。入門書だが内容には妥協がない。しかも、わかりやすい。やっと本物の入門書が出た。」(高橋氏) 何世代にもわたり、故郷に帰れないパレスチナ難民。700キロにも及ぶ巨大な壁に囲まれ、軍隊に脅されて暮らす子どもたち……。パレスチナの子どもをめぐる状況は、日増しに悪化している。そんな中、新たに誕生した米国のトランプ政権は中東をさらに混迷させるのか? 占領とは何か?エルサレム問題とは?パレスチナで誕生した新しい非暴力ムーブメントとは? イスラエルによる占領が始まって50年、難民が発生して70年を迎える今こそ目を向けたい、中東はもちろん、世界情勢を知るための必読書!

-

そして市場は続く 那覇の小さな街をたずねて | 橋本 倫史

¥2,200

本の雑誌社 2023年 ソフトカバー 336ページ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ21mm - 内容紹介 - 変わっていく風景、続いていく暮らし。 70年以上の歴史を持つ沖縄県那覇市の第一牧志公設市場。地元で愛され観光地としても賑わう場所の立て替え工事は、市場界隈の人々にどんな影響を及ぼしたのか。ひとつの街の変化から見えてくる時代の相貌を、4年間にわたる丹念な取材で捉えた濃厚な記録。 - 目次 - まえがき [2019年度] 節子鮮魚店 江島商店 三芳商店 末廣ブルース 末廣製菓 サイン美広社 [2020年度] 市場の古本屋ウララ 那覇市第一牧志公設市場組合 津覇商店 下地力商店 上原パーラー パーラー小やじ 地域情報誌「み~きゅるきゅる」 沖宮 仲村アクセサリー 旧・若松薬品 [2021年度] 赤とんぼ OKINAWA VINTAGE 魚友 松原屋製菓 松本商店 カリーム・ワークス 丸安そば むつみ橋かどや 小禄青果店 仲里食肉 大和屋パン [2022年度] MIYOSHI SOUR STAND 翁長たばこ店 琉宮 セブン‐イレブン新天地浮島店 はま食品 市場中央通り第1アーケード協議会 お食事処 信 大城商店 ブーランジェリー・プレタポルテ てる屋天ぷら店 Cafe Parasol SOUKO 平田漬物店 小さな街に通い続けた4年間のこと。 あとがき

-

明治大正昭和 化け込み婦人記者奮闘記 | 平山 亜佐子

¥2,200

左右社 2023年 ソフトカバー 288ページ 四六変型判 縦128mm 横182mm - 内容紹介 - 号外に関係のない婦人記者 日本の新聞黎明期。女だからと侮られ、回ってくるのは雑用ばかり。 婦人記者たちは己の体一つで、変装潜入ルポ〈化け込み記事〉へと向かっていった── 観察力が光る文才、鉄砲玉のような行動力、私生活でもまばゆいばかりに破天荒。 徒花(あだばな)とされ軽視されてきた彼女たちの仕事を時を超えて再評価し、 生きざますらも肯定する、唯一無二の近現代ノンフィクション! - 目次 - はじめに 第一章 最初の化け込み婦人記者 化け込みを生んだ女 「婦人行商日記 中京の家庭」 「鬼が出るか蛇が出るか 記者探偵兵庫常磐花壇」 化け込み以前のスラムレポの世界 下山京子のその後 けもの道を行く 第二章 化け込み前史 職業婦人の歴史 婦人記者の先駆者たち ごろつきか新聞記者か されど悲しき婦人記者 婦人記者の恋愛問題 海外の化け込み婦人記者 第三章 はみ出し者の女たち、化け込み行脚へ 稀代の問題児、中平文子現る 文子、ヤトナの秘密を暴く 文子、スター宅に潜入 文子、銃弾を歯で受け止める 闘う知性、北村兼子 兼子、あわやストーカー被害 兼子、アンチと闘う 兼子、空を駆ける夢 S・O・Sの女、小川好子 好子、戦慄の誘惑戦線 好子の化け込みの背後にあるもの 好子の素顔は霧のなか 化け込みブームとその後 ブームも下火に 番外編 化け込み記事から見る職業図鑑 三味線弾き 電話消毒婦 女中奉公 絵画モデル 百貨店裁縫部 寄席の係員 女優養成所 職業紹介所 ダンサー 百貨店店員 おわりに こんなにある化け込み記事 おもな参考文献 人名索引 前書きなど はじめに 号外に関係のない婦人記者 〈松郎〉 これは一九二八(昭和三)年の『川柳雑誌』(川柳雑誌社)に掲載された一句である。 わずか一七文字に婦人記者の置かれた立場が見事に表現されているが、真っ先に感じるのはユーモアよりも悲哀ではないだろうか。 二〇二二年度の新聞・通信社記者数における女性の割合は男性の四分の一弱(「一般社団法人 日本新聞協会」調べ)、今でもマスコミは圧倒的男性社会なのだが、戦前の婦人記者は各社片手で数えられるほど少なかった。 それまで女性の職業といえば女中奉公、子守、農業従事、産婆、髪結いなどが一般的で、明治期に入って工業化が進むと工場労働などの仕事はあったが、教養ある女性は教師か医師くらいしか選択肢がなかった。 ところが明治二〇年代ごろ、婦人記者という新たな職業が登場した。 日露戦争前後からは東京や大阪などの大都市圏の有力新聞に続々採用されていった。 これは女性読者の増加に伴い、女性向け記事が必要となったためだ。 といっても、非常に狭き門ではある。 初期は縁故採用が多く、その場合でも文才や能力によほどの自負が必要で、運よく入れたとしても男性中心の社内で常に好奇の目に晒される。なのに回ってくる仕事といえばアイロンのかけ方、シミの抜き方といった家政記事か、ファッションに関する読み物、著名人のお宅訪問ばかり。 社会部や政治部の男性たちが、世間を揺るがすスクープや他社と競争しながら一刻を争う情報合戦を行う横で、いつ掲載されてもいいようなものを書く日々……。まさに「号外に関係のない」仕事に追いやられているのが婦人記者だった。 ところが、そんな婦人記者の仕事に、邪道ながら風穴を開ける企画が誕生した。 それこそが本書のテーマである「化け込み」である。 『日本国語大辞典』によると、化け込むとは「本来の素性を隠して、すっかり別人のさまを装う。別人になりすます」こと。つまり変装してさまざまな場所に入り込み、内実を記事に書いてすっぱ抜くという手法である。 女性で最初に化け込みを行った「大阪時事新報」の下山京子はこの企画で大当たりし、新聞の売り上げを倍増させ、他紙も揃って追随する事態になる。 空前の化け込みブームがやってきたのだ。 とはいえ、変装ルポ自体は男性記者も行っている。早いところでは明治二〇年代に「日本」桜田文吾、「国民新聞」松原岩五郎、「毎日新聞」横山源之助らが日雇い労働者や香具師、屑屋などに扮して都市下層を探訪している。彼らの関心は下層社会を通して社会の不平等さを問う、いわゆるスラムルポに向けられた。 一方、婦人記者の場合は、女給や奉公人に化けてカフェーや個人の家に入り込むところに特徴があった。 これは婦人記者に問題意識がないというよりも、当時の女性の社会活動が暗黙裏に制限されていたことの証左である。 だがそのおかげで、社会の周縁にいた当時の女性たちの生活や仕事が見えてくる。また、書き手である婦人記者が置かれていた立場や考え方を知ることができる貴重な資料となっている。 何より、端っこに追いやられていた婦人記者が自らの企画で新聞の売り上げを倍増させて他紙にも及ぶブームを作り出すことができたという事実はまったく痛快なことではないか。 本書では、化け込みブームが起きた明治末期から昭和初期にかけて活躍した婦人記者とそれぞれの企画を見ていきながら、彼女たちの本音と葛藤、化け込み企画とは何だったのかを考えていければと考える。また、番外編では化け込みから見えてくる女性の職業を取り上げたい。 なお、「婦人」という表現は現在では死語となっており、女性の記者を「婦人記者」とするのはジェンダー差別と捉える向きもあるかもしれないが、本書では「婦人記者」と称された時代の女性記者を取り上げるという意図からあえて使用する。また、かつては雑誌の編集者も記者と呼ばれていたが、ここではとくに断らない限り新聞記者を指すことも付記しておく。 版元から一言 痛快! 悲哀!! 明治大正昭和を企画力と胆力で生き抜いた、婦人記者たち。 日本の新聞黎明期、「ごろつきか新聞記者か」という文句が出回るほど、新聞記者の地位は低かった。 探訪と呼ばれるネタ探し担当がゆすりや恐喝を繰り返し、ネタもととの癒着も取り沙汰され、まるで「インテリ界のヤクザ者」のような立ち位置だったと言われている。大学を出た男性たちにとって、新聞記者は就活戦争の敗北者の行き着く先だったのである。 しかし、婦人記者に関してはその限りではなかった。 職業婦人すらも珍しい時代、「女は使いものにならない」と言われ、上から下まで 筆一本で生きていけるかもしれないという希望に満ちた思いで入社しても、その道は険しかった。 男性社員からの嫌がらせに、恋愛問題と、問題は山積み。 徒花(あだばな)と呼ばれ、軽視されてきた彼女たちの仕事をつぶさに振り返り、 汗と涙の仕事史を、今鮮やかに浮かび上がらせる。 - 著者プロフィール - 平山 亜佐子 (ヒラヤマ アサコ) (著) 文筆家、挿話収集家。戦前文化、教科書に載らない女性の調査を得意とする。著者に『20世紀破天荒セレブ ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝 莫連女と少女ギャング団』(河出書房新社、ちくま文庫)、『戦前尖端語辞典』(編著、左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。

-

日本人宇宙飛行士|稲泉 連

¥858

筑摩書房 2023年 ちくま文庫 ソフトカバー 272ページ 文庫判 - 内容紹介 - 宇宙にいくことで、人はどう変わるのか? そこでしか得れないものとは何か? 12人の証言をもとにした未体験ノンフィクション。 宇宙体験でしか 得られないものとは? 12人の証言からみえる未知の世界 【内容紹介】 90分で地球を一周する宇宙ステーション、そこから見える光景に、なにを感じ取るだろうか。船外活動の際、何物にも遮られることのない宇宙にいるとは、どのような体験なのだろうか。民間人も宇宙にいけるいま、SFなどで語られてきた出来事はより現実的なものになりつつある。日本人宇宙飛行士12人へのインタビューをもとにして宇宙にいくことの意味を掘り下げていく。 解説 伊藤亜紗 目次 【目次】 プロローグ 第1章 この宇宙で最も美しい夜明け──秋山豊寛の見た「危機に瀕する地球」 地球と宇宙のはざまの〝青〟/初の日本人宇宙飛行士の実像/TBS創立四〇周年記 念事業/テレビジャーナリズムへの思いが秋山を宇宙へ駆り立てた/「宇宙特派員」 の誕生/本当は「日本人初」のはずではなかった/第一声は「これ、本番ですか?」 /帰還前の三時間/宇宙から見た「国境」/地球環境への問題意識/なぜ秋山はTB Sを辞めたのか/福島への移住 第2章 圧倒的な断絶──向井千秋の「重力文化圏」、金井宣茂と古川聡の「新世代」宇宙体験 二〇一八年、宇宙からの帰還/大気圏突入/カザフスタンへの着陸/宇宙が人体に与 える影響/「どっちが上だ?」/重力への(再)適応/「重力」は美しい/「うっかり 物を落としてしまう」/「自分は何一つ変わることはないだろう」/宇宙は本当に「特 別」なのか/宇宙飛行士としての「最終試験場」/宇宙は「出張先」の一つ/金井宣 茂はなぜ宇宙へ行ったのか/原点は「潜水医学」/極限環境ミッション運用訓練/「自 分はなぜ海に潜れないんだろう」/「普通」の自分が宇宙飛行士になることができたら /気づいたら宇宙で仕事をしていた/底知れない「闇」/宇宙から見た「地球」/圧倒 的な孤独/旧世代とのギャップ/「宇宙で何をしてきたか」が問われる時代 第3章 地球は生きている──山崎直子と毛利衛が語る全地球という惑星観 地球の「手ざわり」/キューポラに乗って/「真上」に地球が輝いていた/二〇〇一年、 選抜試験に合格/クリスタ・マコーリフの事故死/山崎直子が宇宙飛行士になるまで /家庭と宇宙の両立/人生をかけて空に/STS ─ 131ミッション/「懐かしい」 宇宙/理屈ぬきの感覚/エコロジーとしての宇宙体験/毛利衛の語った「ユニバソロ ジ」/すべては調和のもとにある/人口一〇〇億人の未来/ヒトはどこからきて、ど こへいくのか/絶対的経験として 第4章 地球上空400キロメートル──大西卓哉と「90分・地球一周の旅」 打ち上げ直前/ソユーズがもたらす安心感/「祈り」の八分半/宇宙ステーションと の邂逅/『アポロ13』の衝撃/本当は飛びたかった「鳥人間コンテスト」/大西卓哉、 宇宙へ/「俺たちは孤独じゃない」/地球は大きい/地球上空四〇〇キロメートル/地 球が見えなくなるという孤独 第5章 「国民国家」から「惑星地球」へ──油井亀美也が考える「人類が宇宙へ行く意味」 最初の「新世代飛行士」/生死のはざまに美しくたたずむ大気層/宇宙からみた地球 環境/コーヒーを飲んでいる間に大西洋を渡ってしまう/宇宙は「教会」に似ている /空を見上げた少年/パイロットから宇宙飛行士への転身/油井が心に押しとどめた こと/地球にいると平面的にしか考えられない/空から見た環境破壊と戦争/宇宙ス テーション内の米露対立?/宇宙ステーションに根付く価値観/もっと遠くへ行って みたい 第6章 EVA:船外活動体験──星出彰彦と野口聡一の見た「底のない闇」 EVA:船外活動/星出彰彦、宇宙と出会う/EVAがもたらす「宇宙体験」/何物 にも遮られることのない宇宙/眼前は底のない闇/あの球体のなかですべてが起こっ た/宇宙飛行士としての原点/コロンビア号の空中分解/「死」との直面/船外から 見た地球/言葉にならない会話 第7章 宇宙・生命・無限──土井隆雄の「有人宇宙学」 宇宙とともにあった人生/土井の歩んだキャリア/宇宙、そして生命への興味/土井 のEVA体験/「無限というものを直接、この目で見た」/あの感覚は、一体何だった んだろう/「月社会」「火星社会」をつくるために/サバンナの霊長類/「無限」への 畏怖/人類は宇宙へ行くべきか? エピローグ 宇宙に4度行った男・若田光一かく語りき JAXAの理事に就任/宇宙で『宇宙からの帰還』を読む/宇宙から見た「昼」と 「夜」 あとがき 文庫版あとがき - 著者プロフィール - 稲泉 連 (イナイズミ レン) (著/文) 1979年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で大宅賞を受賞。主な著書に『「本をつくる」という仕事』(ちくま文庫)、『アナザー1964――パラリンピック序章』(小学館)、『復興の書店』(小学館文庫)、『サーカスの子』(講談社)などがある。

-

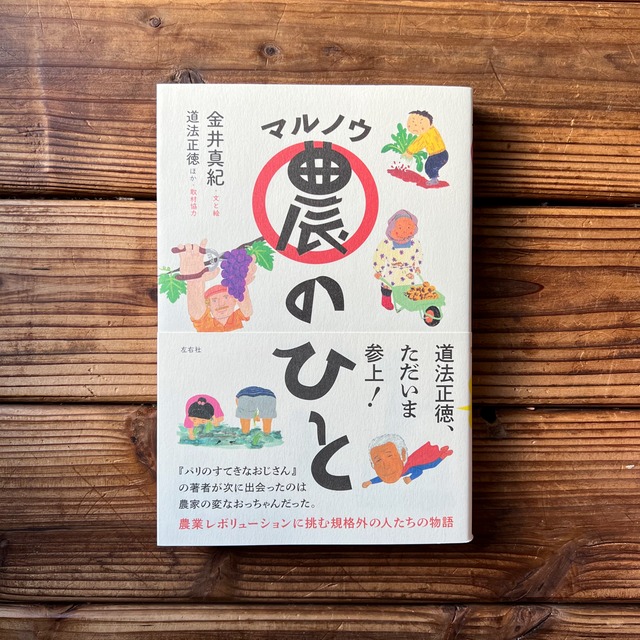

マル農のひと|金井 真紀, 道法正徳(監修)

¥1,870

SOLD OUT

左右社 2020年 ソフトカバー 248ページ 四六判 - 内容紹介 - 爆笑必至。パワーワード満載で描く、超パンクな「農のひとびと」ノンフィクション!! 瀬戶内海に浮かぶ島の農協で仕事をしながら道法正徳さんがたどり着いた魔法のような農法ができるまで。ギュッと縛って砂利を撒く驚きの農法はどうやって確立されたのか。 2部では農法実践者のはなしを聞く。隠れキリシタン、水俣、原発…変なおっちゃんに連なるやっぱり変な農のひとたちのはなしから、色とりどりの人生が見えてくる。 目次 はじめに 登場人物 第1部 農の伝道師、道法正徳さんのはなし シンプルでまったく新しい農法ができるまで 農法を伝えるために、東へ西へ え? 縛るだけでいいの? チャラ男、技術指導員になる すべては、ひとつの疑問から始まった ひとを見ないで、ミカンを見る 大切なのは石ころじゃった ちょっといっぷく1 改めてミカンについて考える かっこいい先輩、現る 禁断の縛り」との出会い その栽培方法はデマですよ あっと驚く植物ホルモン! いままでのせん定はまちがっていました ガリレオになった日 そしてついに、本格的な左遷…… 手抜きして、いいミカンをつくる くだものも野菜も仕組みは同じ 道法スタイルの伝道師となる 第2部 それぞれの農の挑戦 道法スタイルの実践者たち ゲルに住み、リンゴを育てる 林貴士さん 父親に隠れて道法スタイルを実践する ヘイさん ちょっといっぷく2 肥料はいいやつか、悪いやつか 自然栽培を研究する科学者 矢野美紀さん 酪農から転身し、無肥料リンゴを模索する 松村暁生さん 震災後の福島で、電力およびワインをつくる 山田純さん ちょっといっぷく3 自然農法とか有機農業とか 兵庫・丹波に住まう農の達人 橋本慎司さん 走り続ける公務員と水俣病のはなし 福田大作さん おわりに DOHO STYLE 応援隊 - 著者プロフィール - 金井 真紀 (カナイ マキ) (著/文) 1974年生まれ。テレビ番組の構成作家、酒場のママ見習いなどを経て、2015年より文筆家、イラストレーター。著書に『世界はフムフムで満ちている』『酒場學校の日々』(いずれも皓星社)、『はたらく動物と』(ころから)、『パリのすてきなおじさん』(柏書房)、『サッカーことばランド』(ころから)、『虫ぎらいはなおるかな? 』(理論社)など。農業経験は、田植えの手伝いをわずかに5回ほど。 道法正徳 (ドウホウ マサノリ) (監修) 1953年広島県呉市豊浜町豊島生まれ。肥料・農薬を施さない安全でおいしい果樹・野菜づくりの提案、地球環境に重要な地下水を守る農業技術の普及に努めている。国内外で指導、講演を行う。株式会社グリーングラス代表。著書に川田健次名義で『高糖度連産のミカンづくり』(農山漁村文化協会)、監修した本に『道法スタイル 野菜の垂直仕立て栽培』(学研プラス)など。

-

世界最悪の旅|アプスレイ・チェリー=ガラード, 加納 一郎(翻訳)

¥2,178

河出書房新社 2022年 世界探検全集 ソフトカバー 296ページ 四六変型判 縦191mm 横133mm 厚さ23mm - 内容紹介 - 20世紀初頭、マイナス60度を越す極寒の地で繰り広げられた南極点到達競争。夢破れ、ほぼ全員が死亡した悲劇のスコット隊の、数少ない生存隊員が綴った凄絶・迫真のノンフィクション! - 著者プロフィール - アプスレイ・チェリー= ガラード (ガラード,アプスレイチェリー) (著/文) 24歳で、スコットを隊長とするイギリスの南極探検隊に参加。動物学者ウィルソンの助手をしてペンギンの発生学研究等に従事、冬の行進で“世界最悪の旅”を体験。南極行進にあたっては第一帰還隊に編入され生還。 加納 一郎 (カノウ イチロウ) (翻訳) 北海道大学農学部卒。日本のスキー登山の草分け。朝日新聞社、農林省林業試験所などに勤務のかたわら極地探検を研究。著書に『氷と雪』『極地を探る人々』など多数。日本の第一線探検家に与えた影響は大きい。

-

石器時代への旅|ハインリヒ・ハラー, 植田 重雄(翻訳), 近藤 等(翻訳)

¥2,530

河出書房新社 2022年 世界探検全集 ソフトカバー 320ページ 四六変型判 縦191mm 横133mm 厚さ23mm - 内容紹介 - ニューギニアの奥地で、今なお石器時代に生きる人々と接触することに成功、石斧製作の秘密をつぶさに観察して人類学上に貴重な貢献をした探検の記録。 - 著者プロフィール - ハインリヒ・ハラー (ハラー,ハインリヒ) (著/文) 1912年オーストリア生まれ。登山家、探検家。1938年に登攀が絶望視されていたアイガー北壁の初登攀に成功し、アルプス登山史上に不朽の名を刻むなど、世界各地の秘境探検の基礎を築いた。 植田 重雄 (ウエダ シゲオ) (翻訳) 1922年生まれ。早稲田大学文学部哲学科を卒業。早稲田大学商学部教授。専攻は比較宗教哲学。主な著書に『会津八一とその芸術』『旧約の宗教精神』『宗教者のことば』などがある。2015年没。 近藤 等 (コンドウ ヒトシ) (翻訳) 1922年生まれ。早稲田大学文学部仏文科を卒業。早稲田大学商学部教授。フランス紀行文学の研究家として活躍する一方、登山家としても著名で、山岳・紀行文学を中心に著訳書、山岳写真集など多数。2006年没。

-

アマゾン探検記 |ウィリアム・ルイス・ハーンドン, 泉 靖一(翻訳), 関野 吉晴(解説)

¥2,530

河出書房新社 2022年 世界探検全集 ソフトカバー 242ページ 四六変型判 縦191mm 横135mm 厚さ22mm - 内容紹介 - 密林を分け奔流と闘い6200キロに及ぶ大アマゾンの流域をくまなく踏査。現地の風俗や習慣、各地の産物や交易品の数々を紹介した臨場感溢れる探検記の名著。ナビゲーション:関野吉晴。 - 著者紹介 - ウィリアム・ルイス・ハーンドン (ハーンドン,ウィリアム,ルイス) アメリカ合衆国の軍人。1851年、合衆国海軍大臣の命に従い、アマゾン河流域の情報収集のため、ペルーよりアマゾン河口までを探検。各地の産業発達の状態、風俗・人口・産物・交易品・気候・地下資源などを調査。 泉 靖一 (イズミ セイイチ) 京城大学教官としてニューギニア、オロチョン族、蒙古族の調査に専念。東京大学助教授となってからは、文化人類学部門の創設・充実に尽力。「東京大学アンデス学術調査団」を組織し、古代アンデス文明の解明に貢献。 関野 吉晴 (セキノ ヨシハル) 1949年東京生まれ。探検家、医師。アマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全流を下る。93年よりグレートジャーニーに挑み、02年2月10日、タンザニア・ラエトリに到着。99年、植村直己冒険賞を受賞。

-

未踏の時代|黒川 創, 藤森 照信, 坂倉 竹之助, 大竹 誠, 田中 修司

¥792

早川書房 2009年 ソフトカバー 320ページ 文庫判 - 内容紹介- 1959年12月、〈S‐Fマガジン〉が創刊された。初代編集長は福島正実。それまで商業的に成功したことのなかったSFを日本に根づかせるため、彼の八面六臂の活躍がはじまる。アシモフ、クラーク、ハインラインに代表される海外のSF作家を紹介するとともに、小松左京、筒井康隆、光瀬龍などの“新人作家”を世に出し、SFのおもしろさ、その可能性を広く紹介してゆく……SF黎明期における激闘の日々を綴る感動の回想録。

-

武蔵野発 川っぷち生きもの観察記 |若林 輝

¥1,100

山と渓谷社 2021年 ソフトカバー 288ページ 新書判 - 内容紹介- まちなかの川で楽しむ、驚きの自然発見! 散歩がてらに楽しめる非日常のワイルドライフ! 生きものの関係をたどっていけば、身近な川がワンダーランドに! ■内容 第1章川っぷち観察の入口 オオタカがコサギを蹴とばした! /川辺に咲く白い花/ガサガサの達人と待ち伏せの達人 ホシゴイを追ってトンネルの中へ/カモの個性を考える/ほか。 第2章 水辺・水中への視点 春の訪れは海からの魚とともに/いつまでも見ていられるニゴイ野産卵行動 川沿いの木が教えてくれること/川っぷちオーケストラ鑑賞/スイカのようなガメラに遭遇! ? オオバンはクセが強い! /野良グッピーと野良キンギョ/オイカワの産卵場に固執したアオサギ 死んでいたウナギを食べてみた/ほか。 第3章 三面護岸河川「ガタ」 小さなドブ川に希望を見た/旅鳥、タシギと出会う/コイ五百匹! ? 脅威のガタ開き! 足跡から夜の世界を想う/鳥たちのゲ○を調べる/ほか。 第4章 動物たちの回廊としての川 イノシシの足跡をたどる/イバラドームとは? /ケモノたちにとっての回廊/鶏小屋が襲われた! キツネを追って太古の海の岬に立つ/ほか。 第5章 川ミミズとの出会い 川底から虹色に輝くミミズが現われた/砂金のように輝くグリーンダイアモンド/川を泳ぎ、壁を上ってコケを食む/ほか。 最終章 武蔵野の川っぷちで考えた 関係をたどる楽しみ/ほか。 ■著者について 若林 輝(わかばやし・てる) 1972年、東京都生まれ。埼玉県在住。 父に連れられ多摩川・是政橋周辺でクチボソとダボハゼ釣りをしたことが水辺好きの始まり。 以来、武蔵野台地の空き地や水辺が遊び場に。東京水産大学(現海洋大学)で 修士課程まで「サケ科魚類の産卵行動および仔稚魚時の種間干渉」を学ぶ。 一番の趣味はサケ・マスの産卵行動観察。 釣りなどの自然活動をテーマに雑誌や書籍の企画・編集・執筆・出版を行う 編集プロダクション兼出版社「RIVER-WALK(リバーウォーク) 」代表。 社名を冠した川歩きと渓流釣りの雑誌『RIVER-WALK』を発行。

-

詩人になりたいわたしX | エリザベス・アセヴェド, 田中 亜希子(翻訳)

¥1,760

小学館 2021年 ソフトカバー 424ページ B6判 - 内容紹介 - 詩で描く家族と恋と友情の心揺さぶる物語 主人公のシオマラは、神さまのことなんか、ぜんぜん信じてない。 「女の子は、いけません。いけません。いけません」 信仰心厚い母親に、こう言われるたびに、 「自分はなんてちっぽけなんだろう」って感じるんだ。 ハーレムに暮らす少女シオマラは、厳格な母親に猛反発しながらも、「言葉」の持つ世界に惹かれていく。 高校のポエトリースラム部で詩のパフォーマンスというものを知り、自己表現の世界にどんどんのめり込んでいく。 「言葉は、ありのままの自分を解き放つ手段」、そのことに気がついたシオマラは、いろいろなことから自由になれた。 【編集担当からのおすすめ情報】 本書は、作者にとっての2作品目となります。 全米図書賞、ボストングローブ・ホーンブック賞、マイケル・L・プリンツ賞、カーネギー賞と、大きな児童書の賞を総なめにした話題作品です。 読者が選ぶ賞も数々受賞していることからも、いかに読者から支持されているかがわかります。 全編、詩で描かれているために、心に直接響くのかもしれません。YA世代から、大人まで、勇気づけられる物語です。 目次 詩人になりたいわたしX 目次 第一部 はじめに言葉があった 第二部 そして言葉は肉体になった 第三部 荒野で叫ぶ者の声