-

海をこえて 人の移動をめぐる物語|松村 圭一郎

¥1,980

講談社 2025年 ソフトカバー 288ページ 四六判 - 内容紹介 - 人の移動を、ひとりの人生として、世界のあり方として、どう語るか? 「私にとって「移動」という問いは、学問的な探究という枠に収まるものではない。むしろ、互いの人生に巻き込み、巻き込まれた者として課された「宿題」なのだ」(本書「はじめに」より) エチオピアの村で生まれ育ち、海外へ出稼ぎに行く女性たち。長年、村に通う文化人類学者の著者は、その話に耳を傾け、歩みを追いかけてきた。彼女たちの実感やリアリティと、海をこえて移動する人びとを国家の視線でとらえる言説と……。その隔たりをどう問い直し、語るか。考えながら綴るエッセイ。 〈目次〉 はじめに 移動する人が見ているもの 第一章 国境のはざまで 第二章 フィールドで立ちすくむ ・フィールドノート1 女性たちの旅立ち 第三章 人類学は旅をする 第四章 移民が行き交う世界で ・フィールドノート2 変わる家族のかたち 第五章 移民の主体性をとらえる 第六章 移動する何者かたち ・フィールドノート3 知りえない未来を待つ 第七章 「人の移動」という問い ・フィールドノート4 揺らぐ夢の行方 第八章 移動の「夢」が動かすもの おわりに 対話をつづけるために - 著者プロフィール - 松村 圭一郎 (マツムラ ケイイチロウ) (著) 1975年熊本生まれ。岡山大学文学部准教授。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。専門は文化人類学。所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。著書に『所有と分配の人類学――エチオピア農村社会から私的所有を問う』(ちくま学芸文庫)、『ブックガイドシリーズ 基本の30冊 文化人類学』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(第72 回毎日出版文化賞特別賞受賞、ミシマ社)、『これからの大学』(春秋社)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、『小さき者たちの』(ミシマ社)、『旋回する人類学』(講談社)、『人類学者のレンズ――「危機」の時代を読み解く』(西日本新聞社)など。共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)がある。

-

渦巻の芸術人類学 死と再生のスパイラル ケルト・縄文から現代アニメまで|鶴岡 真弓

¥4,840

SOLD OUT

青土社 2025年 ハードカバー 464ページ 四六判 - 内容紹介 - ケルトの生命循環と人類の祈り 受難を乗り越え、光となって、強靭に旋回する渦巻――。私たち人類は「死からの再生」と吉祥を願い、渦巻文様を土偶・金工・聖書写本・建築・アニメまでに刻み続けてきた。「生命循環」の象徴としての「スパイラル」に秘められた祈りと創造力。その根源を探求する画期的考察。図版多数。 いにしえの人々も、現代人も変わらない宿命がある。 私たちは人類史の大河をゆく「生身(なまみ)」の一滴であるということだ。 異質な文化文明や存在同士の交流からこそ新たな生命力が渦巻く。 (本書 あとがきに代えて より) - 著者プロフィール - 鶴岡真弓 (ツルオカマユミ) (著) 多摩美術大学名誉教授・芸術人類学者。専門はケルト文化、ユーロ=アジア文明交流史。早稲田大学大学院修了後、アイルランド・ダブリン大学留学。処女作『ケルト/装飾的思考』(筑摩書房)でわが国に於けるケルト文化文明研究の先駆となる。主著に『装飾する魂』『ケルトの魂』(平凡社)、『ケルトの歴史』(共著・河出書房新社)、『阿修羅のジュエリー』(イースト・プレス)、『すぐわかるヨーロッパの装飾文様』(東京美術)、『芸術人類学講義』(編著・ちくま新書)、『ケルトの想像力』(青土社)、『ケルト 再生の思想』(ちくま新書・河合隼雄学芸賞)ほか多数。

-

内在的多様性批判 ポストモダン人類学から存在論的転回へ|久保 明教

¥2,970

作品社 2025年 ハードカバー 328ページ 四六判 - 内容紹介 - ★作品社公式noteで「序論」公開中→「内在的多様性批判 試し読み」で検索! 「みんなちがって、みんないい」とは、いかなることでありうるのか? 最注目の俊英による人類学的考察。 ■國分功一郎(哲学者) 「かつて、多くの者たちがその問いについて悩んでいた。だが、あきらめずに最後まで考えようとする者は少なかった。いま、あきらめずに考え続けた者たちからの贈りものがここに一冊の書物として現れる。現代の隘路から決して目をそらさなかった著者による渾身の一冊。」 ■松村圭一郎(人類学者) 「文化相対主義は、なぜ人類学のテーゼではなくなったのか? 人類の多様性という視点に潜む矛盾はどう克服できるのか? 本書は、ポストモダン人類学から存在論的転回までの歩みを独自に転回しなおすことで、人類学者自身も言語化してこなかった難問に挑む。現代人類学がたどりついた理論的地平の最前線がここにある。」 SNSを中心に多様性の尊重が規範化された現代社会で、私たちは「多様性による統治」という新たな不自由を獲得しつつある――バラバラな世界をバラバラなまま繋げるための思考はどのように可能なのだろうか? 多様性批判の学として人類学を捉え直し、二〇世紀末からポストモダン人類学にいたる軌跡をたどり、二一世紀に提唱された存在論的転回までの学問的潮流を再考したうえで、「転回」のやりなおしとして「内在的多様性批判」を提示し、私たちにとって多様性というものがいかなるものであり、いかなるものでありうるかを思考する。 「本書の目的は、二〇世紀後半から現在までの文化・社会人類学の軌跡、とりわけポストモダン人類学から存在論的転回にいたる主な人類学者の議論を、多様性についての内在的な批判として提示することである。ここで言う「批判」とは、多様性を否定して同質性に回帰することを意味するものではなく、カントが「理性」に対して、あるいはむしろニーチェが「道徳」に対して行ったように、私たちにとって「多様性」というものがいかなるものであり、いかなるものでありうるかについて思考し記述することを意味する。」――本書「序論」より ******** 【目次】 序論 このバラバラな世界をバラバラなままつなぐために 第1章 「彼ら」の誕生 第2章 「私たち」の危機 第3章 ポストモダンを超えて――ラトゥール×ストラザーン 第4章 創作としての文化――ギアツ×ワグナー 第5章 関係としての社会――ジェル×ストラザーン 第6章 多なる自然――デスコラ×ヴィヴェイロス・デ・カストロ 第7章 「転回」をやりなおす あとがき 注/参照文献/索引 - 著者プロフィール - 久保 明教 (クボ アキノリ) (著) くぼ・あきのり 1978年生まれ。一橋大学社会学研究科教授。大阪大学大学院人間科学研究科単位取得退学、博士(人間科学)。主な著書に、『現実批判の人類学――新世代のエスノグラフィへ』(世界思想社、分担執筆、2011年)、『ロボットの人類学――二〇世紀日本の機械と人間』(世界思想社、2015年)、『機械カニバリズム――人間なきあとの人類学へ』(講談社、2018年)、『ブルーノ・ラトゥールの取説――アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)、『「家庭料理」という戦場―――暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)など。

-

熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きる | ナスターシャ・マルタン, 高野 優(訳), 大石 侑香(解説)

¥2,200

紀伊國屋書店 2025年 ソフトカバー 208ページ 四六判 - 内容紹介 - 熊に顔をかじられ九死に一生を得た人類学者の 変容と再生の軌跡を追ったノンフィクション カムチャツカで先住民族を研究する29歳のフランスの女性人類学者が、ある日、山中で熊に襲われて大けがを負う。その日を境に西洋とシベリアの世界観、人間と獣の世界の境界が崩壊し……スパイの疑いをかけられてロシア情報機関の聴取を受け、たび重なる手術と事件のフラッシュバックに苦しみながらも、身体と心の傷を癒し、熊と出会った意味を人類学者として考えるために、再びカムチャツカの火山のふもとの森に戻ってゆく。 「熊は君を殺したかったわけじゃない。印を付けたかったんだよ。 今、君はミエトゥカ、二つの世界の間で生きる者になった」(本書より) *ミエトゥカ:エヴェンの言葉で「熊に印をつけられた者」。熊と出会って生き延びた者は、半分人間で半分熊であると考えられている。 【18か国で刊行、フランスで11万部のベストセラー!】 【ジョゼフ・ケッセル賞、フランソワ・ソメール賞、マッコルラン賞受賞!】 - 著者プロフィール - ナスターシャ・マルタン (マルタン ナスターシャ) (著) 【著者】ナスターシャ・マルタン(Nastassja Martin) 1986年生まれ。アラスカとカムチャツカの先住民族を研究対象とするフランスの人類学者。フィリップ・デスコーラの指導のもと、パリの社会科学高等研究院(EHESS)で博士号を取得する。Les âmes sauvages: Face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska(2016)でアカデミーフランセーズのルイ・カステックス賞を受賞した。マイク・マギッドソンと共同監督でドキュメンタリー「トヴァヤン」を制作。 高野 優 (タカノ ユウ) (訳) 【訳者】高野 優 フランス語翻訳家。ヴェルヌ『八十日間世界一周』『地底旅行』など訳書多数。 大石 侑香 (オオイシ ユウカ) (解説) 【解説者】大石侑香 神戸大学大学院国際文化学研究科准教授。著書に『シベリア森林の民族誌』など。

-

アイスランド 海の女の人類学 | マーガレット・ウィルソン, 向井和美(訳)

¥3,520

青土社 2022年 ソフトカバー 382ぺージ 四六判 - 内容紹介 - 忘れられた女性たちの足跡をたどって 小さな島国に足を踏み入れた人類学者が見つけたのは、1700年代に活躍していた女性船長の記録だった。他にももっと海に出ていた女性がいたのではないかと現地の人に尋ねると多くの人は「いない」と答える。手漕ぎボートの時代から現代まで、丁寧に史料をひもとき、話を聞き、海に出ていた女性たちの声をすくいあげる。 ジェンダー平等先進国であり、漁業が盛んなアイスランドのもうひとつの姿を描き出す、こころ揺さぶるエスノグラフィー。

-

ヘタレ人類学者、沙漠をゆく 僕はゆらいで、少しだけ自由になった。 | 小西 公大

¥2,200

大和書房 2024年 ソフトカバー 336ページ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ21mm - 内容紹介 - 「圧倒的な面白さ!」と話題の人類学本、爆誕! 山極壽一氏、松村圭一郎氏、中島岳志氏、小川さやか氏…各界より大推薦!!! 「理解不能な出来事を目の前にすると、相手を否定して自分を守ろうとしてしまう。しかし異質なものを、異質なものとして見ていても何も生まれない。偏見や独りよがりな思い込みではなく、「知」に「血」を通わせて、人と接していきたい。ずっと興味があった人類学の世界。その一歩が踏み出せそう!」 ――ジュンク堂書店 藤沢店 小山さん 白と黒ではわけられないこの複雑な世界で、他者とともにあるために。 今こそ、僕たちには人類学が必要だ。

-

中国の死神 | 大谷 亨

¥2,860

青弓社 2023年 ソフトカバー 192ページ A5判 縦210mm 横148mm 厚さ15mm - 内容紹介 - 2年半に及ぶ中国でのフィールドワークに基づきながら、無常の歴史的変遷を緻密にたどり、妖怪から神へと上り詰めたそのプロセスや背景にある民間信仰の原理を明らかにする中国妖怪学の書。ご好評いただき、おかげさまで増刷です。 紹介 2年半に及ぶ中国でのフィールドワークに基づきながら、中国の死神である「無常」の歴史的変遷を緻密にたどり、妖怪から神へと上り詰めたそのプロセスや背景にある民間信仰の原理を明らかにする中国妖怪学の書。貴重な写真をフルカラーで130点以上所収。 - 目次 - まえがき――なぜ無常なのか 序論 謎多き無常 第1章 無常を採集する 1 廟(難易度:★☆☆) 2 祭り(難易度:★★☆) 3 口頭伝承(難易度:★★★) 無常珍道中A――地獄のシンデレラ@山東省菏沢市鄄城県信義村・信義大廟(二〇一九年一月七日) 無常珍道中B――地獄の扉を開いたのは誰@山東省菏沢市鄄城県閆什鎮閆什村・砂土廟(二〇一九年一月八日) 第2章 無常を観察する 1 無常イメージの変遷――もともと黒無常はいなかった 2 無常信仰の発展原理1――馬巷城隍廟の無常信仰を事例として 3 無常信仰の発展原理2――東南アジア華人の無常信仰を事例として 無常珍道中C――地獄のふもとの不届き者ども@山西省臨汾市蒲県・東嶽廟(二〇一九年一月五日) 無常珍道中D――地獄のゼリービーンズ@重慶市長寿区但渡鎮未名村(二〇一九年一月三日) 第3章 無常を考察する 1 黒無常の誕生――摸壁鬼というバケモノに着目して 2 白無常の誕生――山魈というバケモノに着目して 無常珍道中E――地獄の美熟女@山東省菏沢市鄄城県信義村・信義大廟(二〇一九年十一月二十一日) 結論 つまるところ無常とは 引用・参照文献 あとがき――再び、なぜ無常なのか - 版元から一言 - 中国の死神である「無常」。寿命が尽きようとする者の魂を捉えにくるこの冥界からの使者は、日本では無名だが中国ではよく知られた民間信仰の鬼神である。冥界と密接な関係をもつ廟で盛んに祀られ、その信仰は中国にとどまらず台湾や東南アジア各地にまで広がっている。 「白と黒」のペアで存在することが多い無常は、謎の高帽子をかぶったり長い舌をダラリと垂らしたりと、強烈な視覚イメージで中国人のあいだに根づいている。だがその一方、無常がいつ、どの地域で、どのように誕生して現在に至るのか、なぜ人々は死神を拝むのか、そうした無常信仰に対する客観的な考察はこれまで十分になされてこなかった。 本書は、2年半に及ぶ中国でのフィールドワークに基づきながら、無常の歴史的変遷を緻密にたどり、妖怪から神へと上り詰めたそのプロセスや背景にある民間信仰の原理を明らかにする中国妖怪学の書。貴重な写真をフルカラーで130点以上収録。 - 著者プロフィール - 大谷 亨 (オオタニ トオル) (著) 1989年、北海道生まれ。中央大学文学部卒業後、東北大学大学院国際文化研究科に進学。同大学院在学中に、廈門大学人文学院に高級進修生として留学。2022年、東北大学大学院国際文化研究科で博士号(学術)を取得。現在、東北大学大学院国際文化研究科フェロー、無常党副書記。専攻は中国民俗学。論文に「無常鬼の精怪性、あるいは中国における妖怪学の試み――無常・摸壁・山魈の類似を手がかりとして」(第19回櫻井徳太郎賞受賞)、学位論文に「無常鬼の研究――〈精怪〉から〈神〉への軌跡」(第21回アジア太平洋研究賞受賞)。

-

世代とは何か | ティム・インゴルド, 奥野 克巳(翻訳)

¥2,530

亜紀書房 2024年 ソフトカバー 244ページ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ18mm - 内容紹介 - 【推薦】中島岳志さん(政治学者) 「生者は死者と未来の他者を、同じテーブルに呼び集めて、対話しなければならない。」 ********** ──地球規模の危機を乗り越え、未来を確かなものにするために、わたしたちは何をすべきか。 巨大な危機に直面したいま、私たちは「古いやり方」に立ち戻る必要がある、とインゴルドは唱える。 古来、脈々と紡がれてきた「知恵」とは、いったいどのようなものだろうか? ティム・インゴルド思想のエッセンスを総動員して語られる、希望の書。 - 目次 - ●日本の読者のみなさまへ ●まえがき 第1章 世代と生の再生 親子関係 系譜学的モデル 相続と持続性 第2章 人の生涯[ライフコース]をモデル化する 年を取り、子をなす 歴史の天使 釣鐘曲線 生と死 第3章 道を覚えていること 薄層で覆われた地面 過去からの道 アーカイブからアナーカイブへ 懐かしむこと 第4章 不確実性と可能性 呪いを解く くぐり抜けながらおこなう 注意の構造 驚愕と感嘆 第5章 喪失と絶滅 種のカタログ 子をなすことの系譜 人種と世代 保全と、ともに生きること[コンヴィヴィアリティ] 第6章 人類を再中心化する 人間を超えて、人間する[ヒューマニング] 例外主義の告訴 進歩と持続可能性 群れとタービンについて 第7章 教育のやり方 学究的な姿勢 理性と応答可能性 新しい人々、古いやり方 知恵と好奇心 第8章 科学技術の後に STEMからSTEAMへ 科学とアーツ デジタル化と手先仕事 結び ●解説に代えて ●原注 - 前書きなど - ティム・インゴルドは、私たちが直面している惑星規模の危機に対処するために、世代をめぐる考え方をひっくり返そうとします。 そのために、複数の世代が祖先の道に沿ってともに生き、ともに働くことによって、自らと子孫たちにとっての未来を確かなものにするという失われてしまった考えを、私たちのうちに再び取り戻そうとするのです。──奥野克巳 - 著者プロフィール - ティム・インゴルド (ティム インゴルド) (著/文) 1948年イギリス・バークシャー州レディング生まれの人類学者。1976年にケンブリッジ大学で博士号を取得。1973年からヘルシンキ大学、マンチェスター大学を経て、1999年からアバディーン大学で教えている。 『ラインズ──線の文化史』(2014年、左右社)、『メイキング──人類学・考古学・芸術・建築』(2017年、左右社)、『ライフ・オブ・ラインズ──線の生態人類学』(2018年、フィルムアート社)、『人類学とは何か』(2020年、亜紀書房)、『生きていること』(2021年、左右社)、『応答、しつづけよ。』(2023年、亜紀書房)などがある。

-

ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと | 奥野 克巳

¥935

新潮社 2023年 新潮文庫 ソフトカバー 388ページ 文庫判 縦151mm 横106mm 厚さ14mm - 内容紹介 - ボルネオ島の森で、狩猟採集中心の暮らしを営む人々、プナン。彼らは借りたものを壊しても謝らず、礼も言わない。感謝や反省の概念がないのだ。所有感覚も希薄で、食料は皆で分け合い、子どもも実子養子の区別なく育てられる。長年フィールドワークを続ける著者は、資本主義にとらわれないプナンとの生活の中で、人間の生の可能性を思考していく――。常識をひっくり返す、刺激に満ちた一冊。

-

子どもの文化人類学 | 原 ひろ子

¥1,100

筑摩書房 2023年 ちくま学芸文庫 ソフトカバー 272ページ 文庫判 - 内容紹介 - 極北のインディアンたちは子育てを「あそび」とし、性別や血縁に関係なく楽しんだ。親子、子どもの姿をいきいきと豊かに描いた名著。 解説 奥野克巳 === 極北の雪原に生きる狩猟民ヘヤー・インディアンたちにとって、子育ては「あそび」であり日々のこの上ない楽しみだった。ジャカルタの裏町に住むイスラム教徒は、子どもの喧嘩を「本人同士のビジネス」と言って止めずに眺めていた。本書は、環境や習慣が異なる社会における親子、子どものありかたをいきいきと描き出した文化人類学的エッセイである。どのような社会に生まれても子どもは幅広い可能性を内包しながら成長していくことが、みずからのフィールドワーク経験をもとにつづられる。鮮彩なエピソードの数々が胸を打つ名著。 === 成長の道はひとつではない 子どもの豊かな可能性をひらく名著 === 目次 1切ることと創ること 2親の仕事を知らない子どもたち 3からだとつきあう その一 4からだとつきあう その二 5一人で生きること 6けんかをどうとめるか 7親子のつながり 8あそび仲間のこと 9「あそび」としての子育て 10「親にならない」という決断 11自然の中で作るおもちゃ 12きびしい自然の中の子育て 13〝自然みしり〞をする 14「子どもぎらい」の文化 15母系制社会の子ども 16男女の分業について 17キブツの男女・親子関係 18バングラデシュの女の子たち 19〝がめつさ〞について 20男の子の「家出」について 21しつけの男女差 22離婚と子ども その一 23離婚と子ども その二 24ディズニーランドの文化 25文化のなかの教育 その一 26文化のなかの教育 その二 27文化のなかの教育 その三 あとがき 解説(奥野克巳) - 著者プロフィール - 原 ひろ子 (ハラ ヒロコ) (著/文) 1934-2019年。東京大学教養学部卒業。ブリンマー大学大学院修了。文化人類学、ジェンダー研究が専門。拓殖大学助教授、法政大学助教授、お茶の水女子大学名誉教授などを歴任した。主な著書に『ヘヤー・インディアンとその世界』、『極北のインディアン』、『人間はわかりあえるか──ある文化人類学者の旅』、『しつけ』(共著)などがある。

-

アイヌがまなざす 痛みの声を聴くとき | 石原 真衣, 村上 靖彦(著/文)

¥2,970

岩波書店 2024年 ハードカバー 376ページ 四六判 縦188mm 横129mm 厚さ26mm - 内容紹介 - いまだ継続する不正義と差別に抗して、アイヌの人々は何を問い、行動してきたのか。五人の当事者へのインタビューから現代アイヌの〈まなざし〉を辿ると共に、アイヌの声を奪い、語りを占有し続ける日本人のあり方を問う。 目次 序 章 まなざされるアイヌとまなざし返すアイヌ 第1部 遺骨返還運動とアイヌ近代史 第1章 先人の尊厳と未来の教育――遺骨返還運動にたずさわる木村二三夫さん 第2章 アイヌ文化を伝えられてこなかったことに誇りを持っている――親族の遺骨を探索するBさん 第3章 幽閉されるアイヌと遺骨 第2部 インターセクショナリティ 第4章 アイヌ女性と複合差別――ヘイトスピーチと闘う多原良子さん 第5章 先住民フェミニズム批評――Ain't I a Woman? /「私」は女ではないの? 第3部 アイヌと外部を行き来する 第6章 羽をパタパタさせればいい――アイヌ近現代史研究者である新井かおりさん 第7章 家出少年は傍らに神話を持つ――美術家結城幸司さん 第8章 思想的消費とまなざしの暴力 終 章 まなざしの転換 あとがき 交差する場所をひらく 謝 辞 - 著者プロフィール - 石原 真衣 (イシハラ マイ) (著/文) 1982年北海道サッポロ市生まれ.アイヌと琴似屯田兵(会津藩)のマルチレイシャル.北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授.文化人類学,先住民フェミニズム.著書に『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー)』(北海道大学出版会2020,大平正芳記念賞),編著書に『アイヌからみた北海道150年』(北海道大学出版会2021),『記号化される先住民/女性/子ども』(青土社2022)など. 村上 靖彦 (ムラカミ ヤスヒコ) (著/文) 1970年東京都生まれ.大阪大学人間科学研究科教授・感染症総合教育研究拠点(CiDER)兼任教員.現象学.著書に『摘便とお花見』(医学書院2013,日本学術振興会賞),『子どもたちがつくる町』(世界思想社2021),『ケアとは何か』(中公新書2021),『「ヤングケアラー」とは誰か』(朝日新聞出版2022),『客観性の落とし穴』(ちくまプリマー新書2023),『すき間の哲学』(ミネルヴァ書房2024近刊)など.

-

火の賜物 【新装版】 ヒトは料理で進化した | リチャード・ランガム, 依田卓巳(翻訳)

¥3,080

NTT出版 2023年 ハードカバー 272ページ 四六判 - 内容紹介 - 生命の長い歴史のなかで、われわれは、いかにして人間となったのか? 「火」と「料理」こそがヒトの脳を大きくさせ、ホモ・サピエンスの出現をうながした! 料理という日常の営為と人類の起源と進化を鮮やかに結びつけた文明史の傑作。われわれは料理をするときに、もはや人類の祖先に思いを馳せずにはいられない。 - 目次 - はじめに 料理の仮説 第1章 生食主義者の研究 第2章 料理と体 第3章 料理のエネルギー理論 第4章 料理の始まり 第5章 脳によい食物 第6章 料理はいかに人を解放するか 第7章 料理と結婚 第8章 料理と旅 おわりに 料理と知識 - 著者プロフィール - リチャード・ランガム (リチャードランガム) (著/文) 1948 年生まれ。ハーバード大学生物人類学教授。専門は霊長類の行動生態学。国際霊長類学会名誉会長。ピーボディ博物館霊長類行動生物学主幹、ウガンダのキバレ・チンパンジー・プロジェクト理事をつとめるほか、アメリカ芸術科学アカデミーおよび英国学士院(British Academy)フェローでもある。その功績を称えて、英国王立人類学協会からリバーズ記念賞を贈られた。著書に『善と悪のパラドックス』(NTT出版)、『男の凶暴性はどこからきたか』(デイル・ピーターソンとの共著、三田出版会)など。 依田卓巳 (ヨダタクミ) (翻訳) 翻訳家。訳書にランガム『火の賜物』『善と悪のパラドックス』をはじめ、ウェイド『宗教を生みだす本能』、ブラウン他『使える脳の鍛え方』、スティクスラッド他『セルフドリブン・チャイルド』(以上、NTT 出版)、ジョーンズ『チャヴ』『エスタブリッシュメント』(以上、海と月社)、ケープルズ『ザ・コピーライティング』(ダイヤモンド社)、ボーゲルスタイン『アップルvs. グーグル』(新潮社)など多数。

-

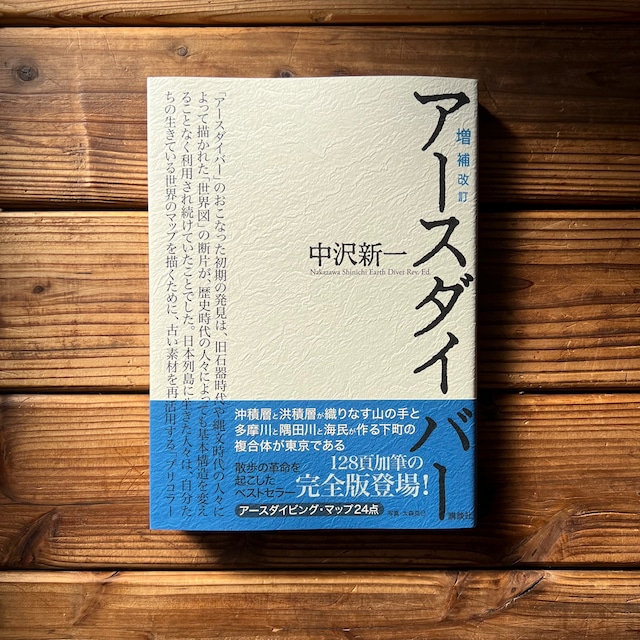

増補改訂 アースダイバー|中沢 新一, 大森 克己(著/文 | 写真)

¥2,530

講談社 2019年 ハードカバー 384ページ A5変型判 - 内容紹介 - 2005年の大ブームから13年を経て、東京アースダイバーの完全版なる! 縄文、そして「海民」へと日本のルーツを遡り、地形の無意識、文化と自然の相互作用を探るアースダイビングは、見えない東京を私たちに教える。今回の増補改訂で隅田川と多摩川流域といった海民文化の要素が色濃く残る地域を追加しました。そして東京の中心地であり、アースダイバーの出立点である大宮八幡へと帰還する旅が完了する。 2005年、『アースダイバー』は、東京の風景が一変する散歩の革命を起こし大ベストセラーになりました。野生の東京を描く東京創世記でした。 その後、『大阪アースダイバー』(2012)『アースダイバー 東京の聖地』(2017)、『アースダイバー 神社編』(刊行準備中)と日本の歴史を書きかえる射程をもつ大きなプロジェクトになっています。 縄文、そして「海民」へと日本のルーツを遡り、地形の無意識、文化と自然の相互作用を探るアースダイビングは、見えない東京を私たちに教えてくれます。 今回の増補改訂で隅田川と多摩川流域といった海民文化の要素が色濃く残る地域を追加しました。 そして東京の中心地であり、アースダイバーの出立点である大宮八幡へと帰還します。 東京アースダイバーの決定版にして完結版! 【120ページ加筆】 【全24点アースダイビング・マップ付き】 【第9回桑原武夫学芸賞受賞】 [目次] 増補改訂 まえがき プロローグ 第1章 ウォーミングアップ―東京鳥瞰 第2章 湿った土地と乾いた土地―新宿~四谷 第3章 死と森―渋谷~明治神宮 第4章 タナトスの塔 異文/東京タワー―東京タワー 第5章 湯と水―麻布~赤坂 間奏曲(1)―坂と崖下 第6章 大学・ファッション・墓地―三田、早稲田、青山 第7 職人の浮島―銀座~新橋 第8章 モダニズムから超モダニズムへ―浅草~上野~秋葉原 第9章 東京低地の神話学―下町 第10章 海民がつくった下町-隅田川 第11章 よみがえる南郊-多摩川 間奏曲(2) 森番の天皇―皇居 最終章 ムサシ野オデッセイ あとがき - 著者プロフィール - 中沢 新一 (ナカザワ シンイチ) (著/文) 1950年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、明治大学野生の科学研究所所長。思想家。 著書に『日本の大転換』『アースダイバー』、『カイエ・ソバージュ』(小林秀雄賞)、『チベットのモーツァルト』(サントリー学芸賞)『森のバロック』(読売文学賞)『哲学の東北』(青土社、斎藤緑雨賞)など多数ある。

-

働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話| 松村圭一郎(編), コクヨ野外学習センター(編)

¥2,200

黒鳥社 2021年 B5変型判 - 内容紹介 - 文化人類学者が、それぞれのフィールドで体験した 知られざる場所の知られざる人びとの「働き方」。 それは、わたしたちが知っている「働き方」となんて違っているのだろう。 逆に、わたしたちはなんて不自由な「働き方」をしているのだろう。 狩猟採集民、牧畜民、貝の貨幣を使う人びと、 アフリカの貿易商、世界を流浪する民族、そしてロボット........が教えてくれる、 目からウロコな「仕事」論。 わたしたちの偏狭な〈仕事観・経済観・人生観〉を 鮮やかに裏切り、軽やかに解きほぐす、笑いと勇気の対話集。 ゲスト:柴崎友香/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理 /久保明教 目次 ◼️巻頭対談 ありえたかもしれない世界について 柴崎友香 + 松村圭一郎 【第1部|働くことの人類学】 貝殻の貨幣〈タブ〉の謎 深田淳太郎 ひとつのことをするやつら 丸山淳子 胃にあるものをすべて 佐川徹 ずる賢さは価値である 小川さやか 逃げろ、自由であるために 中川理 小アジのムニエルとの遭遇 久保明教 【第2部|働くこと・生きること】 2020年11月「働くことの人類学」の特別編として開催されたイベント「働くことの人類学:タウンホールミーティング」。 オンラインで4名の人類学者をつなぎ、参加者xの質問を交えながら「働くこと」の深層へと迫った白熱のトークセッション。デザインシンキングからベーシックインカムまで、いま話題のトピックも満載のユニークな「働き方談義」を完全収録。 深田淳太郎×丸山淳子×小川さやか×中川理 ホスト=松村圭一郎 進行=山下正太郎・若林恵 【論考】 戦後日本の「働く」をつくった25のバズワード 【働くことの図書目録】 仕事と自由をもっと考えるためのブックガイド 松村圭一郎/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理/久保明教/コクヨ野外学習センター 【あとがき】 これは「発信」ではない 山下正太郎 - 著者プロフィール - 松村圭一郎 (マツムラ ケイイチロウ) (編) エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、 海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『基本の30冊文化人類学』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)など。東京ドキュメンタリー映画祭 2018 の短編部門で『マッガビット~雨を待つ季節』、 同映画祭2020の特 集 「映像の民族誌」で『アッバ・オリの一日』が上映される。『ちゃぶ台』で「はじめてのアナキズム」、『群像』で「旋回する人類学」、西日本新聞で「人類学者のレンズ」を連載中。 コクヨ野外学習センター (コクヨヤガイガクシュウセンター) (編) コクヨ ワークスタイル研究所と黒鳥社がコラボレーションして展開するリサーチユニット/メディア。ポッドキャスト番組〈働くことの人類学〉、〈新・雑貨論〉、〈耳の野外学習〉を制作・配信中。https://anchor.fm/kcfr

-

国家をもたぬよう社会は努めてきた クラストルは語る|ピエール・クラストル, 酒井 隆史(訳・解題)

¥2,860

洛北出版 2021年 ソフトカバー 272ページ 四六判 縦188mm 横128mm 厚さ18mm - 内容紹介 - はじめてのクラストル―― 「国家なき社会」は、なぜ「国家なき社会」なのか。 それは、その社会が「国家に抗する社会」だからである。その社会が、国家を忌〔い〕み嫌い、祓い〔はらい〕のけてきたからである。国家という災厄を、封じ込めてきたからである。 つまり政治は、国家以前にも存在するのであって、国家は、政治のとりうる形態のひとつにすぎないのだ。ようするに国家は、クラストルによって、その玉座〔ぎょくざ〕から転げ落ちたのだ。 * * * ピエール・クラストルの『グアヤキ年代記』に感銘をうけ、英語に翻訳して序文まで書いたのが、若き日の小説家ポール・オースターだった(Chronicle of the Guayaki Indians, 1998)。 「〔『グアヤキ年代記』の〕何の気取りもない直截さ、人間らしさに私は打たれた。……自分がこれからずっと追いつづけるにちがいない書き手に出会ったことを確信した。……この本を好きにならないのはほとんど不可能だと思う。じっくり丹念に練られた文章、鋭利な観察眼、ユーモア、強靱な知性、対象に注がれた共感、それらすべてがたがいに補強しあって、重要な、記憶に残る書物を作り上げている……彼〔クラストル〕はめったにいない、一人称で語ることを恐れぬ学者である。」〔『トゥルー・ストーリーズ』、柴田元幸訳、新潮文庫、298-307頁〕 * * * 本書『国家をもたぬよう社会は努めてきた』の「序文」のなかで、フランスの政治哲学者ミゲル・アバンスールは、クラストル以前と以後を分かつポイントを、3つあげている。 【1】「なき〔不在〕」から「抗する〔対抗〕」への移行。いわゆる未開社会は、国家なき社会なのであるが、そのゆえんは、欠如や欠損ではなく、国家の拒絶である。したがって、それは「国家なき社会」というよりは「国家に抗する社会」である。 【2】威信は与えられているが権力をもたない首長の存在。人々は、首長の言動に目を光らせている。特権への意欲が権力への欲望に転化しないよう、注意を払っているのだ。 【3】国家はあらゆる歴史の地平ではない。「国家に抗する社会」から出発して「国家のある社会」を見ていくことが重要になる。 * * * そしてアバンスールは、次のように述べて「序文」を締めくくっている。 「この声に耳をかたむけよう。自由であり、かつ他者の自由を求める、一人の人間の声。アチェの夜の歌に耳をかたむけ、ラ・ボエシやルソーに耳をかたむけ、災厄以前の「あたらしい人間」に耳をかたむける、一人の人間の声。こうした声のすべてが、ピエール・クラストルのユニークな声とからまりあいながら、共鳴している。」 * * * 本書は、クラストルへのインタビューを通じて、彼の著作が人文社会科学全般にもたらした強烈なインパクトを紹介している。クラストルの人類学を知りたい人に、うってつけの入門書である。 目次 ・ミゲル・アバンスールによる序文「ピエール・クラストルの声」 ・ピエール・クラストルへのインタビュー ・訳者による解題「断絶のパッション――ピエール・クラストルとその「事後効果〔アフター・エフェクツ〕」 ・索引/訳者あとがき 前書きなど わたしは民族学者です。ということはつまり、わたしの研究対象は未開社会であり、もっと絞り込めば、南アメリカです。わたしはフィールド調査を、すべてそこでおこなっています。 さて、ここでは民族学ないし人類学内部の区別からはじめましょうか。未開社会とはなんでしょうか? それは国家のない社会です。国家のない社会を対象とすることは、必然的にそれとは異なる社会、つまり国家のある社会を対象とすることです。問題はどこにあるのでしょうか? それのどこが、わたしの関心を惹〔ひ〕くのでしょう? なぜわたしは、それを考察の対象とするのでしょう? わたしには国家のない社会がなぜ国家のない社会であるのかが不思議なことなんです。そして、未開社会に国家がないとしたら、その社会が国家を拒絶する社会であり、国家に抗する社会だからであるようにおもわれるのです。未開社会における国家の不在は、欠如の反映なのではありません。 なぜ国家が不在なのか。 その社会がいまだ未熟な段階だから、不完全だから、というわけではないのです。あるいは、規模が小さすぎるからというわけでも十分に発達していないからというわけでもありません。 なぜ国家が不在なのか。 それはまさしく、その社会が広い意味での国家、すなわち権力関係というミニマルなかたちで規定されるような国家の拒絶の結果なのです。 したがって、国家のない社会ないし国家に抗する社会について語ることは、国家のある社会について語ることでもあるわけですが、予見しうる筋道を必然的にたどるがごとき移行は存在しないということになります。この移行に由来する問いがあります。つまり、国家はどこからやってきたのか、国家の起源とはどのようなものか、といった問いです。しかし、そこには二つのまったく異なる問いがひそんでいるのです。つまり―― ――未開社会はどのようにして国家をもたぬように努めていたのか? ――国家はどこからやってきたのか? という二つの問いです。〔本書27-28頁より〕 版元から一言 未開社会とはなんでしょうか? それは国家のない社会です。では、国家のない社会はなぜ、国家のない社会なんでしょうか? それは、その社会が国家を拒絶する社会であり、国家に抗する社会だからなのです。つまり、その社会が、未熟な段階だから、不完全だから、というわけではないのです。あるいは、規模が小さすぎるからというわけでも、十分に発達していないからというわけでもないのです。 となると、この未開社会はどのようにして国家をもたぬように努めていたのか?という疑問が浮かびます。また、国家はどこからやってきたのか?という疑問もあらたに生じます。 フランスの人類学者ピエール・クラストルは、これらの問いについて、現地で実際に調査して考えつづけました。国家のない社会とか国家に抗する社会について考えることは、国家のある社会について考えることでもあるわけです。国家に抗する社会から出発して、国家のある社会を見ていくことが重要になってきます。 この本は、「国家ってなに? 必要なの?」と疑問におもっている人に、うってつけの入門書です。なにしろ、「国家はあらゆる歴史の地平ではない」のですから。 - 著者プロフィール - ピエール・クラストル (クラストル ピエール) (著) 1934年パリに生まれる。フランスの人類学者。ソルボンヌ大学でヘーゲルとスピノザを研究し哲学を修め、1956年以降、クロード・レヴィ=ストロースの学生として人類学の研究をはじめる。さらにアルフレッド・メトロの指導のもとに南アメリカをフィールドにした政治人類学研究を開始。その後、高等研究院教授となる。1977年7月、その影響力のきわみにあるなか、自動車事故によって他界した。日本語に翻訳された著作として、『グアヤキ年代記――遊動狩人アチェの世界』(毬藻充訳、現代企画室、2007年)、『国家に抗する社会――政治人類学研究』(渡辺公三訳、水声社、1987年)、『大いなる語り――グアラニ族インディオの神話と聖歌(毬藻充訳、松籟社、1997年)、『暴力の考古学――未開社会における戦争』(毬藻充訳、現代企画室、2003年)がある。 酒井 隆史 (サカイ タカシ) (訳・解題) 大阪府立大学教員。専門は社会思想、都市史。著書として、『通天閣――新・日本資本主義発達史』(2011年、青土社)、『暴力の哲学』(2004/2016年 河出文庫)、『完全版 自由論――現在性の系譜学』(2001/2019 河出文庫)など。訳書として、デヴィッド・グレーバー『負債論――貨幣と暴力の5000年』(共訳、2016年、以文社)、『官僚制のユートピア』(2017年、以文社)、『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(共訳、2020年、岩波書店)。アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート『〈帝国〉――グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』(共訳、2003年、以文社)。マイク・デイヴィス『スラムの惑星――都市貧困のグローバル化』(共訳、2010年、明石書店)など。 上記内容は本書刊行時のものです。

-

歴史を変えた50人の女性アスリートたち|レイチェル・イグノトフスキー, 野中 モモ(翻訳)

¥1,980

創元社 2019年 ハードカバー 128ページ A4変型判 縦235mm 横198mm 厚さ17mm - 内容紹介 - 「女は弱い!」としめ出されていた近代スポーツ界に飛びこみ、圧倒的な能力と粘り強さで記録と歴史をぬりかえてきた女性アスリート50人にスポットをあて、その驚くべき成績やバイタリティあふれる人生をチャーミングなイラストとともに紹介します。 女性には不可能だと言われてきたことの誤りを、鍛えぬいた身体と不屈の精神で堂々と証明したヒロインたちの姿は、若きアスリートのみならず、自分の限界をこえたいと願うすべての人を励ましてくれます。 <本書の見どころ> ●近代スポーツの歴史を切り拓いてきた、パワフルな女性アスリート50人(+α)を紹介 ●競技成績からプライベートな一面まで、エネルギーに満ちた女性アスリートたちの人生の物語を簡潔に学べます ●若手女性イラストレーターによるおしゃれなイラストが満載。ビジュアルブックとしても楽しめます ●歴史年表や筋肉解剖学、男女間の報酬とメディア格差統計など、図解コラムも充実 ●本文のおもな漢字にルビつき。未来のアスリートを応援します ●日本版だけの描きおろしイラストも多数収録! <こんな人が載っています> ガートルード・エダール(長距離水泳選手)、福田敬子 (柔道家)、トニ・ストーン(野球選手)、田部井淳子 (登山家)、ジョディ・コンラッド (バスケットボール監督)、ビリー・ジーン・キング (テニス選手)、フロー・ハイマン (バレーボール選手)、スーザン・ブッチャー (犬ぞり操縦者)、ナディア・コマネチ (体操選手)、アンジャリ・バグワット (射撃選手)、シャンタル・プチクレール (車いす陸上競技選手) 、キム・スニョン (アーチェリー選手) 、クリスティ・ヤマグチ (フィギュアスケート選手)、ミア・ハム (サッカー選手)、セリーナ・ウィリアムズ (テニス選手)、ニコラ・アダムズ (ボクサー)、マリアナ・パホン (BMX自転車選手)、シモーネ・バイルズ (体操選手)など… 目次 False - 著者プロフィール - レイチェル・イグノトフスキー(Rachel Ignotofsky) アメリカ・ニュージャージー出身、カンザス在住の若手女性イラストレーター。2011年にアート・グラフィックデザインの専門学校タイラー校を優秀な成績で卒業し、その後は特に歴史や科学、また教育、ジェンダーなどをテーマにしたイラストを多く書いている。著書に「Women in Science」「I love Science」「PLANET EARTH」(いずれも10 Speed Press)がある。 野中モモ(のなか・もも) 翻訳者・ライター。訳書にロクサーヌ・ゲイ『飢える私 ままならない心と体』(亜紀書房、2019年)、レイチェル・イグノトフスキー『世界を変えた50人の女性科学者たち』(創元社、2018年)、ダナ・ボイド『つながりっぱなしの日常を生きる ソーシャルメディアが若者にもたらしたもの』(草思社、2014年)など。著書に『デヴィッド・ボウイ 変幻するカルト・スター』(筑摩書房、2017年)、共編著書に『日本のZINEについて知ってることすべて 同人誌、ミニコミ、リトルプレス 自主制作出版史1960 ~ 2010年代』(誠文堂新光社、2017年)がある。

-

ハレルヤ村の漁師たち スリランカ・タミルの村 内戦と信仰のエスノグラフィー|初見 かおり

¥3,080

左右社 2021年 ハードカバー 352ページ 四六判 - 内容紹介 - ふるさとの漁村から、激しい空爆を生き延び、たどり着いた海もない「ハレルヤ村」。 反政府ゲリラ軍と政府軍との双方に追われたタミルの人びとに 「本当に起きたこと」とは何だったのか。 爆薬を用いたテロ攻撃、性暴力を伴う残忍な殺人、暴力事件のやまぬなか、 著者は繰り返し現地を訪れ、村人たちの生活に身を沈めた。 数百年にわたり貫かれてきたカトリックへの信仰、 村を挙げての徹夜のミサのようすを描き、 国際社会からも忘れられつつある人びとに寄り添う、 エスノグラフィの新しい達成。 今、この教会に集合している一人ひとりは、生きてヴァンニの戦場を脱出してきた人たちだ。政府軍による空爆に追われながら、わずかな食べ物を探し回り、脱出の機会を待ち続けた人たちだ。つねに自分の身を優先しなければならない状況に追い込まれ、すべてを後に残してきた人たちだ。力尽きた者たちを、後に残してこなければならなかった人たちだ。(本文より) 目次 第一部 ハレルヤ村との出会い 一、行き止まり──二〇〇六年夏 二、最大の問い──二〇〇七年夏 第二部 ヴェラ家と周辺の人びとの物語 三、バトル・オヴ・ヴァンニ──二〇〇九年四月 四、クエートから届いた柩──二〇〇九年十月~十一月 第三部 シシリア婆さんの帰郷 五、不思議な行進──二〇一〇年三月 六、イエスの柩──二〇一〇年四月 参考文献・読書案内 あとがき 前書きなど 今、この教会に集合している一人ひとりは、生きてヴァンニの戦場を脱出してきた人たちだ。政府軍による空爆に追われながら、わずかな食べ物を探し回り、脱出の機会を待ち続けた人たちだ。つねに自分の身を優先しなければならない状況に追い込まれ、すべてを後に残してきた人たちだ。力尽きた者たちを、後に残してこなければならなかった人たちだ。(本文より) - 著者プロフィール - 初見 かおり (ハツミ カオリ) (著/文) 1980年生、文化人類学博士(コロンビア大学)。九州大学サイエンスコミュニケーター。論文に「Beyond methodological agnosticism: Ritual, healing, and Sri Lanka’s civil war(方法論としての不可知論を超えて)」(The Australian Journal of Anthropology)などがある。他者を理解するための方法としての文化人類学の魅力を発信することに関心がある。

-

ひび割れた日常 人類学・文学・美学から考える | 伊藤 亜紗, 奥野 克巳, 吉村 萬壱

¥1,760

亜紀書房 2020年 四六変型判 192ページ - 内容紹介 - 未曾有の危機を前にして、私たちは「何を考えればよいのか」を見失ってしまった――。 「人間の想像力の果て」からやってきたウイルスによって、我々の日常に無数のひびが走った。 消せない不安と変化を余儀なくされた日々の営みを前に、思考の足場をどこに築けば良いのか。 生命、自然、生と死、共生と敵対。 いま浮上する課題をめぐって、三人の異才がアイディアを持ち寄り、変奏し、問いを深めていくリレーエッセイ。 目次 Ⅰ ・はじめに――禍の街から、生命と自然のゆくえを見つめる ・ウイルスは我々に何を伝えに来たのか ・植物の時間 ・足し算的時間と合理のひび割れ ・元の日常という脅威 ・人間の体と植物の体 ・〈凝固した日常〉を突き刺すもの ・被造物の底 ・体を失う日 ・「いる」の喪失とは何か? ・死の無力さと分身の持つ力 ・コロナさん ・ようこそコロナちゃん ・聖なるもの ・垂直の家族、水平の家族 ・コロナとはうまくやっていけるかもしれないが、人間同士ではそうではないのかもしれない ・ヒトと人 ・グラブとアンパン ・アニミズム思考のほうへ ・二つの小説 ・意味の非人間性 ・覚知される世界、コロナの迷い ・堆肥男 ・胎盤とバースデーケーキ Ⅱ リレーエッセイを終えて ・生の全体性を取り戻す ・帯状疱疹ウイルスと私 ・想像力の果てからやってきた使者 ひび割れた日常を生きるためのブックガイド - 著者プロフィール - 伊藤 亜紗 (イトウ アサ) (著/文) 1979年生まれ。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター、リベラルアーツ研究教育院准教授。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。 主な著作に『手の倫理』(講談社メチエ)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)など。WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017、第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody 賞(2020)受賞。 奥野 克巳 (オクノ カツミ) (著/文) 1962年生まれ。20歳でメキシコ・シエラマドレ山脈先住民テペワノの村に滞在し、バングラデシュで上座部仏教の僧となり、トルコのクルディスタンを旅し、インドネシアを一年間経巡った後に文化人類学を専攻。1994~95年に東南アジア・ボルネオ島焼畑民カリスのシャーマニズムと呪術の調査研究、2006年以降、同島の狩猟民プナンとともに学んでいる。現在、立教大学異文化コミュニケーション学部教授。 著作に、『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』、『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(以上、亜紀書房)、『マンガ人類学講義』など多数。共訳書に、エドゥアルド・コー ン著『森は考える』、レーン・ウィラースレフ著『ソウル・ハンターズ』、ティム・ インゴルド著『人類学とは何か』(以上、亜紀書房)など。 吉村 萬壱 (ヨシムラ マンイチ) (著/文) 1961年愛媛県生まれ、大阪府育ち。1997年、「国営巨大浴場の午後」で京都大学新聞社新人文学賞受賞。2001年、『クチュクチュバーン』で文學界新人賞受賞。2003年、『ハリガネムシ』で芥川賞受賞。2016年、『臣女』で島清恋愛文学賞受賞。 最新作に『出来事』(鳥影社)。