-

火葬と土葬 日本人の死生観 | 岩田 重則

¥3,080

青土社 2025年 ソフトカバー 300ぺージ 四六判 - 内容紹介 - 墓を見れば、人びとの姿が見えてくる 死者を誰が弔うのか。亡骸をどのように、どこに埋葬するのか。そして、墓はいつからいまのようになったのか――。あらゆる土地の墓をめぐり、死と向き合ってきた人びとの実像を、文化や歴史のなかからすくいとり、その礎に横たわる死生観の核心に迫る力作。

-

【バーゲンブック】稲と米の民族誌 アジアの稲作景観を歩く | 佐藤 洋一郎

¥900

NHK出版 2016年 ソフトカバー 302ページ 縦190mm 定価1650円 バーゲンブック: 定価よりも値引して販売することのできる新古本です。 (定価のおよそ50%〜70%ほどの価格で販売しています) 新品とはいえ、経年による劣化などが見られる場合もございますので、ご理解の上ご購入くださいませ。 - 内容紹介 - 日本人は、稲作・米食を自国文化の基層をなすものとして誇りにしている。だが、イネの品種から栽培方法、米の調理法、食べ方、信仰まで、アジアの稲作文化には、私たちの想像を超えた多様性が存在する。約四〇〇〇年前より、アジア全域に広がった稲作と米食は、その後、各地域においてどのように展開し、現在どうなっているのか。本書は、稲の起源を追い求め、30年にわたって海外調査を続ける著者が、その成果を紀行文としてとりまとめた一冊。インド・ヒマラヤから、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、中国まで-アジアの稲作文化の全容を臨場感豊かに描いていく。 - 目次 - 第1章 インド・ヒマラヤ圏の稲作景観 第2章 タイの稲作景観 第3章 ラオスの稲作景観 第4章 ベトナムの稲作景観 第5章 カンボジアの稲作景観 第6章 中国の稲作景観

-

民具のミカタ博覧会 見つけて、みつめて、知恵の素 デザインから読み解く、日本と世界のくらしの造形 | 日髙 真吾(編集), 加藤 幸治(編集), 国立民族学博物館(監修), 武蔵野美術大学美術館・図書館(監修)

¥2,750

誠文堂新光社 2025年 ソフトカバー 224ぺージ A5判 - 内容紹介 - 民具は、日常生活で必要なものとしてつくられ、使われてきた暮らしの造形であり、身近な素材を活かす知識や技、人びとが育んできた自然観や世界観にふれることができます。また、民具は、研究者が旅をし、さまざまな地域の生活文化と出会いながら収集され、博物館のコレクションへと発展します。 本書では、1970年大阪万国博覧会(Expo' 70)のために世界各国で収集された世界の民具と、その同時代に日本文化の多様性に目を向けて、全国規模で収集された武蔵野美術大学所蔵の日本の民具から、選りすぐりの民具を紹介します。 数多くの切り口から、世界と日本の民具の魅力を「見つけて」、ひとつひとつ「みつめて」、そこに「知恵の素」を探っていただきます。 ■目次 はじめに 序論 第1章 かたちと身体性 雪の歩きかた/液体を運ぶ/シェアして育む絆/鉢のシンプルさ… column EEMとEXPO ’70、そして国立民族学博物館 第2章 ユーモアと図案 怖くない獅子/ツノの表情/掲げて威勢を誇る/蛇行や渦巻きの模様… column 生活文化研究会と日本観光文化研究所 第3章 見立てと表象 夢に見た風景/小さいことは良いことだ/球体を彩る造形/のっぺらぼう… column 民具コレクションの活用 column コレクションのデジタル化と発信 おわりに 掲載資料一覧 ******************** - 著者プロフィール - 日髙 真吾 (ヒダカ シンゴ) (編集) 国立民族学博物館 学術資源研究開発センター長・教授。元興寺文化財研究所研究員を経て、2002年より現職。博士(文学)。民俗文化財の保存修復方法や博物館における資料保存に関する研究をおこなう。主な著書、編著書に、『女乗物―その発生経緯と装飾性』(東海大学出版会、2008年)、『博物館への挑戦―何がどこまでできたのか』(三次企画、2008年、園田直子と共編)、『記憶をつなぐ―津波災害と文化遺産』(千里文化財団、2012年)、『災害と文化財―ある文化財科学者の視点から』(千里文化財団、2015年)、『継承される地域文化-災害復興から社会創発へ』(臨川書店、2021年)など。 加藤 幸治 (カトウ コウジ) (編集) 加藤 幸治:武蔵野美術大学教養文化・学芸員課程教授、同美術館・図書館副館長。専門は民俗学(民具研究)、博物館学。博士(文学)。和歌山県立紀伊風土記の丘学芸員(民俗担当)、東北学院大学文学部歴史学科教授(同大学博物館学芸員兼任)を経て、2019年から現職。主な著書、監修書に民俗学 フォークロア編 過去と向き合い、表現する』(武蔵野美術大学出版局、2022年)、『民俗学 ヴァナキュラー編 ―人と出会い、問いを立てる』(武蔵野美術大学出版局、2021年)、『民具のデザイン図鑑』(誠文堂新光社、2022年)など多数。

-

日本動物民俗誌 | 中村 禎里, 小松 和彦(解説)

¥1,265

講談社 2024年 講談社学術文庫 ソフトカバー 264ページ 文庫判 - 内容紹介 - 山海の神か、田の神か。贄か、神使か、妖怪か――。 サル・キツネ・オオカミ・クマからネコ・トリ・ムシ・サカナまで、日本人は動物たちをいかに認識し、どのような関係を取り結んできたのか。膨大な民俗資料を渉猟し、山/海、家畜/野生、大きさ、人との類似などの基準によってその歴史と構造を明らかに! 25種の動物ごとの章立てで、「事典」的なニーズにも対応。 (解説:小松和彦) 【本書に登場する主な動物たち】 [キツネ]気高き神の使者は、やがて商業神、憑きものへ [イヌ]化け物の正体を見破る特異な辟邪力 [ネズミ]経典荒らしが転じ、仏法の守護者に? [オオカミ]なぜオオカミだけ? 「産見舞い」に赤飯を [ネコ]擬人化の果てに、愛する人の形代に [サカナ]山神はなぜ毒棘持ちのオコゼを愛したのか [ウサギ]ウサギvs.サルvs.カエル「動物餅争い」の結末は? [カニ]甲に浮かぶ悲運の英雄たちの無念 …… - 著者プロフィール - 中村 禎里 (ナカムラ テイリ) (著/文) 1932-2014年。東京生まれ。立正大学名誉教授。専攻は科学史。著書に『日本のルイセンコ論争』『生物学を創った人びと』『危機に立つ科学者』『血液循環の発見』『日本人の動物観』『狸とその世界』『河童の日本史』『狐の日本史』などがある。

-

辺境のラッパーたち 立ち上がる「声の民族誌」 | 島村一平(編集)

¥3,520

青土社 2024年 ソフトカバー 544ページ 四六判 - 内容紹介 - ラッパーのことばに耳をすませば、世界のリアルが見えてくる。 戦火が絶えないガザやウクライナで、弾圧が続くチベットやイランで、格差にあえぐモンゴルやインドで、海の端の日本で――。アメリカで生まれたヒップホップ文化、なかでもラップミュージックは世界に広がり、「辺境」に生きる者たちは声なき声をリリックに託す。現代社会の歪みを鮮やかに映し出す、世界各地のラッパーたちの声を幅広い執筆陣が紹介する。ラッパー、ダースレイダー、ハンガー(GAGLE)のインタビューも収録。

-

ジャッカ・ドフニ 大切なものを収める家 サハリン少数民族ウイルタと「出会う」 | 北海道立北方民族博物館(監修), 高島屋史料館TOKYO(編)

¥2,860

図書出版みぎわ 2024年 オープンバック製本 200ページ A5判 - 内容紹介 - かつて網走にあった、小さな資料館を未来に伝える―― 北海道のオホーツク海に面した網走の地に、「ジャッカ・ドフニ」と呼ばれたサハリン少数民族の資料館が存在した。「ジャッカ・ドフニ」は、ウイルタ語で「大切なものを収める家」を意味し、北方少数民族であるウイルタのほか、ニヴフ、サハリンアイヌといった、サハリンに暮らした人々の生活や文化を伝えることを目的とした私設資料館だった。 2024年、髙島屋史料館TOKYOで開催された展覧会を図録で再現、貴重な資料をオールカラーで掲載する。 - 目次 - はじめに ジャッカ・ドフニを未来へつなぐ 第1章 サハリン(樺太) サハリン島の歴史/ジャッカ・ドフニ年表/ウイルタについて 第2章 ジャッカ・ドフニ ジャッカ・ドフニの設立/ゲンダーヌさん/北川アイ子さん 北海道網走に暮らした北川アイ子さんの生活(撮影/1997-1998年) 私たちが見たジャッカ・ドフニ 私の見たゲンダーヌさんと北川アイ子さん 瀧口夕美 曖昧な国境と国籍 黒川創 対談 私たちが見たジャッカ・ドフニ 瀧口夕美・黒川創 第3章 ウイルタの文化 ジャッカ・ドフニの展示/衣服類/かぶりもの/儀式の道具類/トナカイ飼育 /白樺樹皮容器 宮本馨太郎作品「オロッコ・ギリヤークの生活」(1938年8月) 第4章 交流のあった民族 サハリン島の先住民族・少数民族 北川アイ子『私の生いたち』 特別掲載 新田樹「雪」 解説 日本帝国と樺太先住民族 加藤絢子 日露/日ソの境界変動と樺太アイヌの歴史 田村将人 ジャッカ・ドフニと博物館の歴史と構造 犬塚康博 民族の心――北川アイ子さんとの対話から 弦巻宏史 資料館ジャッカ・ドフニ 90年代を振り返る 青柳文吉 - 前書きなど - かつて、北海道のオホーツク海に面した網走の地に「ジャッカ・ドフニ*」と呼ばれたサハリン少数民族の資料館がありました。「ジャッカ・ドフニ」とは、ウイルタ語で「大切なものを収める家」を意味し、ウイルタを中心に、ニブフ、サハリンアイヌといった、サハリンに暮らした少数民族の生活文化を伝えた稀有な私設資料館です。この「ジャッカ・ドフニ」は2012年、多くの人に惜しまれながら約35 年にわたる活動に終止符を打ちます。その後、そこで所蔵されていた資料の全てが、北海道立北方民族博物館に引き継がれました。本書では、「ジャッカ・ドフニ」の所蔵資料をはじめてまとまった形で公開した髙島屋史料館TOKYOの展覧会を、紙面で再現しました。 *「ジャッカ・ドフニ」の正式名称は北方少数民族資料館ジャッカ・ドフニです。 (本書「はじめに」より) - 版元から一言 - 2024年3月16日(土)~2024年8月25日(日)に日本橋の高島屋史料館TOKYOで開催中の展覧会の公式図録です。展示された資料の写真を全て掲載するだけでなく、展示風景の写真も多く掲載しています。展示を見た方も、見られなかった方も楽しんでいただける本です。 - 著者プロフィール - 北海道立北方民族博物館 (ホッカイドウリツホッポウミンゾクハクブツカン) (監修) 北方諸地域に生活する先住民の文化と歴史を研究し、その成果を広く一般に普及することを目的として1991年2月10日に開館。グリーンランドから北欧まで、アイヌ文化を含めた北方民族の文化とオホーツク文化を紹介する、国内では唯一、世界的にも数少ない北方地域を専門とする博物館。常設展示では世界各国から集めた約900点を衣食住、生業等のテーマ別に展示し、北方に暮らす人びとの文化を紹介する。 高島屋史料館TOKYO (タカシマヤシリョウカントウキョウ) (編) 重要文化財である日本橋髙島屋S.C.本館に、2019年3月に開館。展示室と旧貴賓室(セミナールーム)にて、展示活動に加えトークイベントやワークショップなどを開催。これまで扱ってきたテーマは、建築・都市から百貨店、ショッピングモール、ひいては来訪神、北方少数民族ウイルタまで多岐にわたる。また、こうした企画展がわずか50㎡の展示室において盛りだくさんな情報量で展開されることから、一部では展示スタイルが「史料館TOKYO方式」として話題に。

-

アイヌがまなざす 痛みの声を聴くとき | 石原 真衣, 村上 靖彦(著/文)

¥2,970

岩波書店 2024年 ハードカバー 376ページ 四六判 縦188mm 横129mm 厚さ26mm - 内容紹介 - いまだ継続する不正義と差別に抗して、アイヌの人々は何を問い、行動してきたのか。五人の当事者へのインタビューから現代アイヌの〈まなざし〉を辿ると共に、アイヌの声を奪い、語りを占有し続ける日本人のあり方を問う。 目次 序 章 まなざされるアイヌとまなざし返すアイヌ 第1部 遺骨返還運動とアイヌ近代史 第1章 先人の尊厳と未来の教育――遺骨返還運動にたずさわる木村二三夫さん 第2章 アイヌ文化を伝えられてこなかったことに誇りを持っている――親族の遺骨を探索するBさん 第3章 幽閉されるアイヌと遺骨 第2部 インターセクショナリティ 第4章 アイヌ女性と複合差別――ヘイトスピーチと闘う多原良子さん 第5章 先住民フェミニズム批評――Ain't I a Woman? /「私」は女ではないの? 第3部 アイヌと外部を行き来する 第6章 羽をパタパタさせればいい――アイヌ近現代史研究者である新井かおりさん 第7章 家出少年は傍らに神話を持つ――美術家結城幸司さん 第8章 思想的消費とまなざしの暴力 終 章 まなざしの転換 あとがき 交差する場所をひらく 謝 辞 - 著者プロフィール - 石原 真衣 (イシハラ マイ) (著/文) 1982年北海道サッポロ市生まれ.アイヌと琴似屯田兵(会津藩)のマルチレイシャル.北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授.文化人類学,先住民フェミニズム.著書に『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー)』(北海道大学出版会2020,大平正芳記念賞),編著書に『アイヌからみた北海道150年』(北海道大学出版会2021),『記号化される先住民/女性/子ども』(青土社2022)など. 村上 靖彦 (ムラカミ ヤスヒコ) (著/文) 1970年東京都生まれ.大阪大学人間科学研究科教授・感染症総合教育研究拠点(CiDER)兼任教員.現象学.著書に『摘便とお花見』(医学書院2013,日本学術振興会賞),『子どもたちがつくる町』(世界思想社2021),『ケアとは何か』(中公新書2021),『「ヤングケアラー」とは誰か』(朝日新聞出版2022),『客観性の落とし穴』(ちくまプリマー新書2023),『すき間の哲学』(ミネルヴァ書房2024近刊)など.

-

ひとりみんぱく | 松岡 宏大

¥3,520

国書刊行会 2024年 ハードカバー 256ページ 四六変型判 - 内容紹介 - もしかしたら「物の本」だと思っている人もいるかもしれないが、これは「旅の本」だ。(「あとがき」より) ◇ 「ひとりみんぱく」とはなにか? 写真家・編集者・ライターとして世界中を旅してきた松岡宏大氏の部屋には、世界各地の文物であふれている。みんぱく=国立民族学博物館。すなわち、わが家の民族学博物館、それが「ひとりみんぱく」だ。1990年代よりバックパッカーとして世界をめぐり、現地で出会った人々や景色、そして蒐集してきた数々の物もの。土器、漆器、仮面、仏像、絨毯……どこか不思議な魅力をもつ工芸、民藝の数々。インドで、チベットで、ミャンマーで、リビアで、サハラ砂漠で、文物からは旅の記憶があふれだし、含蓄? 蘊蓄? 軽快なるエッセイを挟みつつおくる本書は、物の本か? 旅の本か? 地球をまるごと感じる、The Museum of Ethnology in My Hands! 松岡氏は、『地球の歩き方 インド』をまとめ、美しき絵本『夜の木』で知られるタラブックスの本を上梓するなど、とりわけインドに造詣が深い。私家版『ひとりみんぱく123』『ひとりみんぱく45』が好評、美しい本づくりで定評のサイトヲヒデユキ氏のブックデザインを得て、満を持して世の中におくりだす! 収録物品120点超に、美しい旅の写真。美麗クロス装。 ◇ 「みんぱく」とは大阪の万博記念公園内、太陽の塔のとなりに建つ「国立民族学博物館」の愛称である。本書の『ひとりみんぱく』というタイトルであるが、これは初めて僕が「みんぱく」を訪れた際、「うちにもあるな……」という感想を抱いたことに由来する。 仕事柄、世界中を旅しながら暮らしてきたが、行く先々でその土地の文物を蒐集してしまうところがある。その文物は、世間的な価値とはまったく無縁だが、自分の好奇心の方向性から、その国の文化・歴史・神話を内包しているものを好む傾向にある。そして、日本に帰ったあと、部屋で一緒に旅の思い出を語り合える話し相手のようなものであることが重要だと考えている。もちろん日本で手に入れたものや、人からいただいたものも含まれている。しかし、自分の旅してきた道筋から外れないよう心がけている。蒐集の基準軸は、常に「個人的な旅の記憶」と「人とつながり」に置いている。 今回、本書を著すにあたり自らの蒐集した品々をあらためて見返してみたが、本当に役に立たないものばかりだ。残念だ。同時に、僕にとってはかけがえのないものばかりだ。 これらの文物を手のひらにのせ愛でてみる。重みや質感、細工、その歪みや温みを確かめる。太陽の光の下で陰が際立つものもあれば、暗闇の中でこそ光り輝くものもある。それは自分の手で触れてこそわかることで、自分の足で旅をしてこそ出会える風景と一緒だ。 僕はこれらを手に入れたときに出会った人たちの顔や祈りの景色を思い出すだろう。そこで吹いていた風や夜空を満たす星のことを思い出すだろう。 旅の記憶こそ僕にとっていちばんの財産なのだから。 (「まえがき」より) - 著者プロフィール - 松岡宏大 (マツオカコウダイ) (著/文 | 写真) 写真家・編集者など。『地球の歩き方 インド』など、インドやアフリカを中心に辺境エリアのガイドブックの取材・編集に携わる。共著に『持ち帰りたいインド』(誠文堂新光社)、『タラブックス――インドのちいさな出版社、まっすぐに本をつくる』(玄光社)などがある。またインドのTara Booksよりバッジュ・シャームとの共著『Origins of Art: The Gond Village of Pathangarh』を上梓。写真展として『アディワシ――大地と生きる人々』(bonon kyoto、KYOTO GRAPHIE KG +)、『TRIBES in BASTAR』(Rungta)を開催。KAILAS名義で著作やイベントもおこなう。

-

新版 縄文聖地巡礼|坂本龍一, 中沢新一

¥2,420

イースト・プレス 2023年 ソフトカバー 224ページ A5判 縦210mm 横148mm 厚さ19mm - 内容紹介 - ぼくたちは、 未来に向かって 縄文の古層へ旅をする 以前から縄文文化に深い関心を寄せてきた音楽家の坂本龍一氏と、人類学者の中沢新一氏が、縄文の古層に眠る、わたしたちの精神の源泉に触れるため、聖地を巡り、語り合います。 諏訪、若狭、敦賀、奈良、紀伊田辺、鹿児島、そして青森へ――― 社会的な状況が大きく変化している現在、これからのヴィジョンを見つけるために、ふたりが人間の心の始まり「縄文」へと潜っていきます。 【もくじ】 なにを、どうつたえ、つくっていくのか 縄文とは何か プロローグ 三内丸山遺跡からはじまった、ふたりの旅 第一章 諏訪 第二章 若狭・敦賀 第三章 奈良・紀伊田辺 第四章 山口・鹿児島 第五章 青森 エピローグ さらなる旅に向けて 旅のしおり - 著者プロフィール - 坂本龍一 (サカモトリュウイチ) (著/文) 1952年1月17日、東京生まれ。東京藝術大学大学院修士課程修了。1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。1983年に散開後は『音楽図鑑』『BEAUTY』『async』『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的に高い評価を得た。映画音楽では『戦場のメリークリスマス』で英国アカデミー賞作曲賞、『ラストエンペラー』でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞最優秀作曲賞、グラミー賞映画・テレビ音楽賞など多数、『The Sheltering Sky』では2度目のゴールデングローブ賞最優秀作曲賞を受賞した。『LIFE』『TIME』などの舞台作品、韓国や中国での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。2023年3月28日、71歳で死去。 中沢新一 (ナカザワシンイチ) (著/文) 人類学者。1950年山梨県生まれ。東京大学大学院博士課程満期終了。インド・ネパールでチベット仏教を学ぶ。帰国後、人類の思考全域を視野に入れた新しい知のあり方を提唱。人類学のみならず、歴史、哲学、民俗学、経済学、自然科学の分野にまたがる広汎な研究に従事する。著書に『チベットのモーツァルト』『雪片曲線論』『森のバロック』『フィロソフィア・ヤポ二カ』『カイエ・ソバージュ』シリーズ、『精霊の王』『アースダイバー』シリーズ、『レンマ学』など多数。2023年春に『精神の考古学』(新潮社)が刊行される。

-

今を生きる思想 宮本常一 歴史は庶民がつくる | 畑中 章宏

¥880

講談社 2023年 講談社現代新書 ソフトカバー 112ページ 新書判 - 内容紹介 - 『忘れられた日本人』で知られる民俗学者・宮本常一とは何者だったのか。その民俗学の底流にある「思想」とは? 「大きな歴史」から零れ落ちる「庶民の歴史」。日本列島のすみずみまで歩き、聞き集めた小さな歴史の束から、世間や民主主義、多様な価値、さらには「日本」という国のかたちをも問いなおす。傍流として、主流が見落としてきた無名の人びとの「語りの力」を信じて――。 【本書のおもな内容】 ●「庶民」が主役の歴史を構想 ●盲目の「乞食」の自分語りに見出した意味 ●村をよくするために尽くした「世間師」 ●釣り糸を変えると豊かになる ●「寄り合い民主主義」の可能性 ●日常生活に潜む「深い心のかげり」に着目 ●「ふるさと」を起点として広い世界を見る ●旅に学ぶ――父の10ヵ条 ●男性による女性支配の「東西での違い」 ●人が人を信じることで人間全体が幸福になる 「宮本の民俗学は、私たちの生活が『大きな歴史』に絡めとられようとしている現在、見直されるべき重要な仕事だと私は考える。これほど生活に密着し、生活の変遷を追った仕事は、日本の近現代でほかにはみられないからだ。宮本は庶民の歴史を探求するなかで、村落共同体が決して共同性に囚われてきただけではなく、『世間』という外側と絶えず行き来し流動的な生活文化をつくってきたことも明らかにする。そしてそれは、公共性への道が開かれていたと解釈することができるのだ。また近代を基準にみたとき、さまざまな面で遅れているとされてきた共同体の生活、あるいは慣習のなかに、民主主義的な取り決めをはじめ、民俗的な合理性があったことも裏づける」――「はじめに」より ■■■■■■■■■■ 100ページで教養をイッキ読み! 現代新書の新シリーズ「現代新書100(ハンドレッド)」刊行開始!! 1:それは、どんな思想なのか(概論) 2:なぜ、その思想が生まれたのか(時代背景) 3:なぜ、その思想が今こそ読まれるべきなのか(現在への応用) テーマを上記の3点に絞り、本文100ページ+αでコンパクトにまとめた、 「一気に読める教養新書」です! ■■■■■■■■■■ 目次 ●はじめに 生活史の束としての民俗学 「心」の民俗学と「もの」の民俗学 フィールドワークから実践へ 「庶民」の歴史を構想 「思想家」として位置づける ●第1章 『忘れられた日本人』の思想 多様な語り口による叙述 「土佐源氏」とはなにものか? 座談から浮かび上がる「相互扶助」 「世間師」の役割 宮本常一の経歴 「民俗誌」から「生活誌」へ 生活史の束を編む ●第2章 「庶民」の発見 釣り糸を変えると豊かになる 「庶民」不在の歴史 「郷土研究」としての民俗学 民俗文化と無字社会 「ふるさと」という起点 農民文学と民俗 『相互扶助論』からの影響 「残酷」という感情 「単層文化」と「重層文化」 ●第3章 「世間」という公共 「世間」の重層性と複数性 常民・平民・庶民 「移動」からみた列島文化 境を越える旅人 流浪する人びと 農村指導者としての活動と離島振興法への関与 公共性への道をひらく ●第4章 民俗社会の叡智 寄り合い民主主義 共同体における自主性と束縛 女性の民俗的地位 「性」の領域 渋沢敬三が薦めた「傍流」 伝承としての「民具」 「民具学」の提唱 民具・物流・産業 オシラサマに対する独自のまなざし 「祭」で発散されるエネルギー 絵巻物に描かれた庶民生活 ●第5章 社会を変えるフィールドワーク 旅に学ぶ――父の10ヵ条 すたれつつある伝承形式 伝承の公共性 文字を知らない住人たち 当事者性からのアプローチ 児童によるフィールドワークの記録 調査される迷惑 「旅」と「観光」 自然環境の捉え方 「写真」を撮ること 出版編集と民俗学 ●第6章 多様性の「日本」 日本はひとつではない 「民衆史」の構想 進歩史観、発展史観に対する疑義 戦中の仕事に対する批判 イデオロギーを超えて 「歴史をつくる」ということ ●読書案内 - 著者プロフィール - 畑中 章宏 (ハタナカ アキヒロ) (著/文) 民俗学者。1962年生まれ。近畿大学法学部卒業。災害伝承、民間信仰から流行現象まで幅広い領域に取り組む。著書に『柳田国男と今和次郎』(平凡社新書・2011年)、『災害と妖怪』(2012年・亜紀書房)、『先祖と日本人』(日本評論社・2014年)、『『日本残酷物語』を読む』(平凡社新書・2015年)、『蚕』(晶文社・2015年)、『天災と日本人』(ちくま新書・2017年)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA ・2017年)、『五輪と万博』(春秋社・2020年)、『日本疫病図説』(笠間書院・2021年)、『廃仏毀釈』(ちくま新書・2021年)、『忘れられた日本憲法』(亜紀書房・2022年)など。

-

アースダイバー 神社編|中沢 新一

¥2,420

講談社 2021年 ハードカバー 370ページ A5変型判 - 内容紹介 - 人気シリーズ「アースダイバー」が、いよいよその関心の中心である、神社を取り上げます。 生命にとっての普遍的聖地に加えて、ホモサピエンス・サピエンスにとっての聖地、そして古代の日本列島に居住した縄文系と弥生系(倭人系)にとっての聖地(のちの神社)の心的・歴史的な構造を探っていきます。 主な取扱い神社は、以下の通りです。 大日霊貴神社(鹿角大日堂) 諏訪大社 三輪神社 出雲大社 和多都見(海神)神社 志賀海神社 穂高神社 伊勢神宮などなど 神社に残された祭儀に秘められた思考を遡っていくと、アメリカ先住民、アジアの少数民族、ネパール、東南アジアなどとの深いつながりが明らかになります。 また、同時にこの列島に数万年にわたって繰り広げられてきた、われわれの祖先の前宗教的・宗教的思考の根源とその展開が解明されていきます。 山とは、海とは、蛇とは、太陽とは……。 歴史の無意識の奥にしまいこまれた記憶を甦らせる魂の冒険へ、いざ。 目次 プロローグ 聖地の起源 第一部 聖地の三つの層 第一章 前宗教から宗教へ 第二章 縄文原論 第三章 弥生人の神道 第二部 縄文系神社 第四章 大日霊貴神社(鹿角大日堂) 東北の続縄文 地名起源伝説 太陽神の聖地に建つ大日堂 第五章 諏訪大社 縄文の「王国」 蛇から王へ 御柱祭りの意味 第六章 出雲大社 蛇 タマ 神話の建築 第七章 三輪神社 ナラの原像 血と酒の蛇 蛇と鑑の確執 第三部 海民系神社 第八章 対馬神道 はじまりの島 ムスビの神 渚の神話学 第九章 アヅミ族の足跡 海の民の末裔 日本海ルート 太平洋ルート 第十章 伊勢湾の海民たち 太陽の道 海人と鳥 エピローグ 伊勢神宮と新層の形成

-

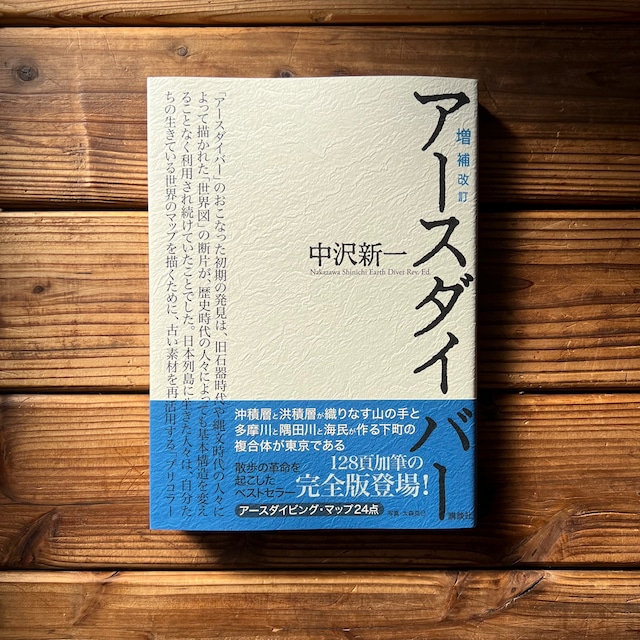

増補改訂 アースダイバー|中沢 新一, 大森 克己(著/文 | 写真)

¥2,530

講談社 2019年 ハードカバー 384ページ A5変型判 - 内容紹介 - 2005年の大ブームから13年を経て、東京アースダイバーの完全版なる! 縄文、そして「海民」へと日本のルーツを遡り、地形の無意識、文化と自然の相互作用を探るアースダイビングは、見えない東京を私たちに教える。今回の増補改訂で隅田川と多摩川流域といった海民文化の要素が色濃く残る地域を追加しました。そして東京の中心地であり、アースダイバーの出立点である大宮八幡へと帰還する旅が完了する。 2005年、『アースダイバー』は、東京の風景が一変する散歩の革命を起こし大ベストセラーになりました。野生の東京を描く東京創世記でした。 その後、『大阪アースダイバー』(2012)『アースダイバー 東京の聖地』(2017)、『アースダイバー 神社編』(刊行準備中)と日本の歴史を書きかえる射程をもつ大きなプロジェクトになっています。 縄文、そして「海民」へと日本のルーツを遡り、地形の無意識、文化と自然の相互作用を探るアースダイビングは、見えない東京を私たちに教えてくれます。 今回の増補改訂で隅田川と多摩川流域といった海民文化の要素が色濃く残る地域を追加しました。 そして東京の中心地であり、アースダイバーの出立点である大宮八幡へと帰還します。 東京アースダイバーの決定版にして完結版! 【120ページ加筆】 【全24点アースダイビング・マップ付き】 【第9回桑原武夫学芸賞受賞】 [目次] 増補改訂 まえがき プロローグ 第1章 ウォーミングアップ―東京鳥瞰 第2章 湿った土地と乾いた土地―新宿~四谷 第3章 死と森―渋谷~明治神宮 第4章 タナトスの塔 異文/東京タワー―東京タワー 第5章 湯と水―麻布~赤坂 間奏曲(1)―坂と崖下 第6章 大学・ファッション・墓地―三田、早稲田、青山 第7 職人の浮島―銀座~新橋 第8章 モダニズムから超モダニズムへ―浅草~上野~秋葉原 第9章 東京低地の神話学―下町 第10章 海民がつくった下町-隅田川 第11章 よみがえる南郊-多摩川 間奏曲(2) 森番の天皇―皇居 最終章 ムサシ野オデッセイ あとがき - 著者プロフィール - 中沢 新一 (ナカザワ シンイチ) (著/文) 1950年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、明治大学野生の科学研究所所長。思想家。 著書に『日本の大転換』『アースダイバー』、『カイエ・ソバージュ』(小林秀雄賞)、『チベットのモーツァルト』(サントリー学芸賞)『森のバロック』(読売文学賞)『哲学の東北』(青土社、斎藤緑雨賞)など多数ある。

-

ジャンパーを着て四十年|今和次郎

¥946

筑摩書房 2022年 ちくま文庫 ソフトカバー 288ページ 文庫判 - 内容紹介 - 世間に溢れる「正装」「礼儀」「エチケット」、形ばかりになってはいないか? 「考現学」の提唱者によるユーモア炸裂の服装文化論集。解説 武田砂鉄 名著復刊!「考現学」的ファッション論 ユーモア炸裂、人間生活観察 結婚式でも大使の前でも、いつでもジャンパー。柳田國男に破門され、「考古学」ならぬ「考現学」を生み出した今和次郎。戦前戦後の日本社会を市中から観察してきた著者がユーモアたっぷりに服装文化の今と昔を語りだす。“服”とは一体なにものか? 世間に溢れる“正装”“礼儀”“エチケット”とは? “装う”という行為の意味は? 時代を超える隠れた名著、待望の復刊! 解説 武田砂鉄 目次 一、ジャンパーを着て四十年 1 着出したきっかけ/2 世間とのまさつ/3 先輩・同僚・学生・妻・子供たちは/4 演壇に立つと/5 ジャンパーの定義/6 冠婚葬祭には/7 宮様からの招きに/8 国際的パーテーに 二、礼儀作法の由来 1 作法の探求/2 礼儀作法という言葉/3 作法のいろいろなスタイル/4 日本の古代の礼儀作法/5 武家による破壊と建設/6 近世礼法の確立/7 明治の国粋主義という錯覚/8 世界大戦による改革/9 カトリック系のエチケット/10 プロテスタントと作法 三、きものの伝統 1 歴史のあら筋/2 哀感をそそる衣裳/3 外人に理解してもらうのは むずかしい/4 伝統という名でおどらされた明治時代/5 現実の問題 四、服装改良の歩み 1 改良とは/2 文化生活とショート・スカート/3 開襟シャツの提唱/4 第二次大戦前後 五、ユニホームとは 1 服装は魔物だ/2 田舎娘・銀座令嬢・婦人警官/3 ユニホームのいろいろ/4 警官と駅員で実験/5 有職故実の世界/6 儀礼的束縛で/7 士農工商の身分制から/8 明治以来の官員・軍人の礼服と制服/9 背広服と学生の制服/10 今日の企業経営学とユニホーム/11 インダストリアル・コマーシャル・シンボリカル 六、地方にみる洋服姿 1 農村婦人たち/2 戦災をのがれた都市の人々の姿 七、感覚か生活か 1 コマーシャル・アートの座席/2 生活行動と個性 八、流行の価値を探れば 1 益なくて害ありという思想/2 健康の点、家計の点からは/3 だが、流行は現代に生きる人々のもの 九、歓楽を求めるための衣裳〔古代エジプト〕 1 過去時代の服飾を味わう心/2 神像の化粧と衣裳/3 司祭・王の装い/4 歓楽にひたる女性の装い 十、神に近づくための服装〔初期キリスト教〕 1 教養高きローマの紳士のなやみ/2 信仰と服装/3 貧しい人々の服 装 十一、人づくりの哲学 1 試験のない学校/2 入学考査は/3 思い出/4 湧き立つ世論/ 5 知能的底辺の問題/6 「一日受刑者」となってみて/7 囲いの中だけにヒバリが巣を/8 そして刑務所と学校と 十二、大衆に直面して 1 被指導者の群れ/2 その性格はさまざま/3 生活以前の問題をどうするか/4 欲求のコントロール/5 上野と浅草/6 インテリと大衆とは反発する/7 生活指導者としてのインテリ 十三、家庭科にもの申す 1 門外漢として/2 倫理と技術と金/3 慣習の分析と流行の認識/ 4 地域・職域の問題/5 家庭と家庭の外との関連/6 その要点 十四、服装への発言 ショーかドラマか/造形美と服装美/服装行為/男性たちの服装/上品とか下品とか/結婚披露の会で演説/美しさと気楽さ/洋装か和装か/スタイルの定着/衣服と家計/衣料費一兆円/ソ連の流行誌/アメリカの服装/伝統とは/風俗という言葉/流行企画/家政学と被服学/家庭科はどこへいく/服装研究と民族学/民俗服をみる目/服装は道路と関係がある/近代的式典/衣服と機械/宇宙服とデザイン界/量産服への着眼/昔と今とこれからと/戦後の服装界/リアルとロマン あとがき 解説 TPOをわきまえない 武田砂鉄 - 著者プロフィール - 今 和次郎 (コン ワジロウ) (著/文) 1888年、青森県弘前市生まれ。建築学者、風俗研究家。1912年、東京美術学校図案科卒業。17年頃から郷士会へ参加、柳田国男らと農村・民家の調査を行う。20年~59年まで早稲田大学教授。23年の関東大震災後、吉田謙吉とともに「バラック装飾社」や「考現学」を始める。その後の研究範囲は服飾・風俗・生活・家政にまで及んだ。73年没。

-

山に生きる人びと | 宮本常一

¥902

SOLD OUT

河出書房新社 2011年 文庫判 256ページ - 内容紹介 - 山には「塩の道」もあれば「カッタイ道」もあり、サンカ、木地屋、マタギ、杣人、焼畑農業者、鉱山師、炭焼き、修験者、落人の末裔…さまざまな漂泊民が生活していた。ていねいなフィールドワークと真摯な研究で、失われゆくもうひとつの(非)常民の姿を記録する。宮本民俗学の代表作の初めての文庫化。 目次 塩の道 山民往来の道 狩人 山の信仰 サンカの終焉 杣から大工へ 木地屋の発生 木地屋の生活 杓子・鍬柄 九州山中の落人村 天竜山中の落人村 中国山中の鉄山労働者 鉄山師 炭焼き 杣と木挽 山地交通のにない手 山から里へ 民衆仏教と山間文化

-

海に生きる人びと | 宮本常一

¥836

SOLD OUT

河出書房新社 2015年 文庫判 246ページ - 内容紹介 - 宮本常一の傑作『山に生きる人びと』と対をなす、日本人の祖先・海人たちの移動と定着の歴史と民俗。海の民の漁撈、航海、村作り、信仰の記録。 - 著者紹介 - 著者プロフィール 宮本 常一 (ミヤモト ツネイチ) (著/文) 1907年山口県周防大島生まれ。日本各地でフィールドワークを重ね、特に移動する人びとに注目し多くの民俗誌を残す。おもな著書に、『忘れられた日本人』『海に生きる人びと』『家郷の訓』など。1981年没。